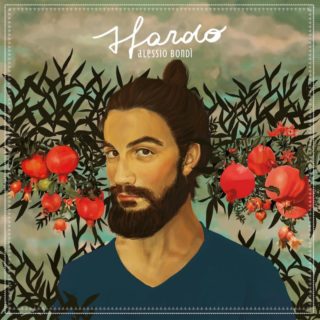

Sfardo di Alessio Bondì è uno di quei amori fulminanti che non riesce ad uscire più dal lettore. Ti accompagna ogni mattina al risveglio e finisce senza che te ne accorgi anche nella compilation del tuo matrimonio. Tre aggettivi per definire il suo disco d’esordio: sincero, imprevedibile ed esotico. Un tuffo nel mare siciliano più profondo, come il titolo di una sua canzone.

Leonardo Vietri (LV): Qual è lo sfardo (strappo) da cui è originato il tuo primo, splendido, disco?

Alessio Bondì (AB): È una lacerazione interiore, fatta di viscere e sangue, da cui può uscire musica. Ci tengo a dire che il verbo sfardare ha anche la valenza positiva di successo, di riuscita, che nella mia città esiste ma è usata meno (“sfardare la vita” significa godersela).

LV: Ti aspettavi una sequenza di canzoni di questo tipo?

AB: Ho sempre cercato di fare la musica che non c’è ma che mi piacerebbe ascoltare, ma devo confessare che non mi aspettavo che l’album venisse fuori così, è stato un parto lungo ma decisivo per la mia vita e per fortuna anche io ne sono rimasto sorpreso, insieme a chi ha iniziato questo cammino con me.

LV: Cosa pensi del circuito della musica cantautorale oggi? Pregi e difetti migliorabili.

AB: In moltissimi scrivono e si esibiscono al di fuori dei circuiti più grossi. Questo è un bene e in alcune città avviene molto più che in altre. Si sta creando una consapevolezza e l’abitudine alla musica che forse educherà il pubblico medio. Purtroppo lo spazio per la musica d’autore in tv, radio, giornali è sempre troppo poco e questo non è soltanto causato dalla “qualità” musicale che gli artisti portano. Se accendi la tv noi non esistiamo, ma l’Italia siamo anche noi, anzi noi dovremmo essere considerati tra gli esponenti di questa nostra cultura nazionale. Ma a quanto pare la plastica, la sfida, la falsa commozione e l’esibizione dello stupore vanno per la maggiore.

Inevitabilmente i cantautori finiscono col considerarsi membri di una cricca, la scena indipendente, che per definizione è autoreferenziale e quindi spesso non riesce a coinvolgere il pubblico. Un circolo vizioso.

LV: A quale tipo di coscienza collettiva attingi grazie alla lingua dialettale?

AB: Non ne sono così consapevole, avviene tutto molto istintivamente nella scrittura. Anche nei casi in cui il processo per “chiudere” una canzone impieghi anni. Lingua e musica scavano molto a fondo dentro di me per cui immagino che questo succeda a tutti.

LV: Hai qualche ricordo da parte dei nonni della saggezza siciliana?

AB: Ricordo soprattutto l’amore per il buio, e il silenzio sotto un albero o il valore del gioco, delle carte solo come svago momentaneo e genuino, consapevoli tutti che “i carti sunnu quaranta riavuli”.

LV: Dicci qualcosa sul tuo stile di fingerpicking, ha un qualcosa di esotico.

AB: In qualche strano modo tutto quello che ascolto e che mi piace mi entra nelle mani. A volte senza studiarlo, a volte con uno studio dedicato. La chitarra conduce chi la suona attraverso un percorso di conoscenza di se stessi e quindi alla fine ne rivela l’essenza. Esotico? Si vede che in un’altra vita ero un Solero Algida (ride, Ndr).

LV: Parlando sempre di influenze e autori che hanno segnato il tuo percorso di crescita artistico e musicale…

AB: Rufus Wainwright e Caetano Veloso, Bob Dylan, Sam Cooke, Modugno e Angelo Debarre. E, anche se non è un’influenza forte nella mia musica, ci metto anche Marcelo Camelo, che sto ascoltando mentre ti rispondo. Autore e chitarrista meraviglioso.

LV: Cambiando generi, se vuoi identifica qualche autore chiave dai mondi attigui dell’arte, del cinema e del fumetto.

AB: Il cinema di Franco Maresco, la fotografia di Steve McCurry. Pu fumetto ‘un sacciu chi t’è diri, dopo Topolino e qualche numero di Ratman nei sottobanchi del liceo non sono mai stato un grande esperto.

LV: Aneddoti sparsi sul tuo lunghissimo tour che ti ha portato in ogni dove sul nostro Stivale?

AB: Tipo ritrovarsi in mezzo all’aperta campagna di notte senza sapere dove diavolo andare né tornare indietro e col cellulare che non ti prende? Oppure non essere mai stato una volta nella vita a Milano, arrivare sul palco dell’Ohibò con pochissime aspettative e trovare un pubblico che canta le tue canzoni a squarciagola.

LV: L’episodio descritto nella Vuccirìa è realmente accaduto o è frutto di immaginazione? Cosa credi possa raccontare dello spirito palermitano?

AB: Non è un fatto realmente accaduto, ma prende spunto da quello che succede realmente alla Vucciria. È una canzone linguisticamente complessa, piena di termini slang e modi di dire popolari antichi, che presuppone che un ascoltatore conosca bene la cultura di riferimento e i luoghi in cui è ambientata. Forse può raccontare, a quasi tutti i livelli di lettura, l’istinto teatrale del palermitano, può svelare un microcosmo di barbarie autentica e meravigliosa che permane a Palermo, e che gli appartiene totalmente e che qualche volta può generare o essere spunto per l’estro artistico.

LV: Quale credi che sia la qualità più genuina, da un punto di vista artistico o poetico di un luogo come Palermo, che la rende differente sia dal resto della Sicilia che dal resto del mondo?

AB: Palermo partorisce artisti incredibili perché è una città che ha bisogno di un filtro particolare per essere vissuta o dimenticata. La sua qualità più genuina è per me l’arcana comprensione della morte che porta al teatro, alla bellezza, alla coltellata, alla dolcezza, all’autodistruzione. Un cuore enorme accogliente nero labirintico. È una città che sto ancora tentando di capire, di accettare, tra ricordi di quello che non c’è più, speranze di ciò che ancora non c’è. È una città dove la poesia esiste e si trova per strada se ti infili nel vicolo giusto o ti lasci guidare dalle voci. Questo ha un valore immenso.

LV: Le canzoni lente sembrano delle vere e proprie ninne nanne, a chi sono rivolte, per chi sono state scritte? Penso ad esempio a Rimmillo ru’ voti e In funn’o mare.

AB: La prima per una persona che ho amato tanto, la seconda l’ho scritta solo per me…