Privato della sua condizione, il poeta viene meno al proprio ruolo e perde di importanza nel mondo a lui contemporaneo. Il poetare ed il leggere la poesia secondo il motto “l’art pour l’art”, poi, sono stati brutalmente scalzati dal loro ruolo;[1] questa transazione epocale porta Baudelaire ad una condizione di emarginazione non indifferente, la quale è intimamente collegata (se non, addirittura, presupposta) dal tempo storico a lui contemporaneo. Un testo in particolare, Perte d’auréole, che Benjamin non perde occasione di utilizzare nel suo ritratto critico, esprime in chiave ironica una possibile occasione di perdita di valore del poeta, la quale viene riportata nel suo travolgente (e grottesco) caso pragmatico:

Privato della sua condizione, il poeta viene meno al proprio ruolo e perde di importanza nel mondo a lui contemporaneo. Il poetare ed il leggere la poesia secondo il motto “l’art pour l’art”, poi, sono stati brutalmente scalzati dal loro ruolo;[1] questa transazione epocale porta Baudelaire ad una condizione di emarginazione non indifferente, la quale è intimamente collegata (se non, addirittura, presupposta) dal tempo storico a lui contemporaneo. Un testo in particolare, Perte d’auréole, che Benjamin non perde occasione di utilizzare nel suo ritratto critico, esprime in chiave ironica una possibile occasione di perdita di valore del poeta, la quale viene riportata nel suo travolgente (e grottesco) caso pragmatico:

«Eh! quoi! vous ici, mon cher? Vous, dans un mauvais lieu! vous, le buveur de quintessences! vous, le mangeur d’ambroisie! En vérité, il y a là de quoi me surprendre».

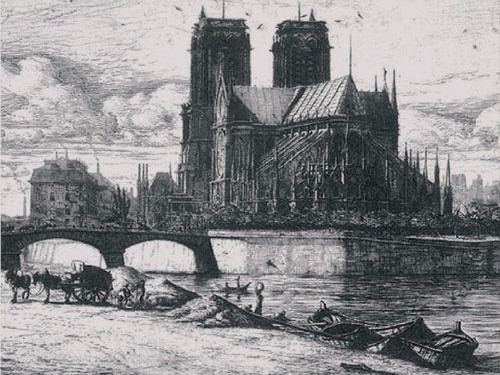

«Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l’heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au gallop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n’ai pas eu le courage de la ramasser. J’ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. Et puis, me suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis maintenant me promener incognito, faire des actions basses, et me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me voici, tout semblable à vous, comme vous voyez!

– Vous devriez au moins faire afficher cette auréole, ou la faire réclamer par le commissaire».

– Ma foi! non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m’avez reconnu. D’ailleurs la dignité m’ennuie. Ensuite je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s’en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance! et surtout un heureux qui me fera rire! Pensez à X, ou à Z! Hein! comme ce sera drôle!». (Baudelaire 2011, p. 914)

In questo ironico quadretto in cui Baudelaire immagina di perdere la propria aura e di vederla calpestata dalla massa, viene descritto un punto fondamentale del rapporto tra l’individuo ed il mondo che Benjamin cerca di saggiare nel proprio scritto: l’incontro tra il singolo e la folla. Nell’analisi di Benjamin, viste ed osservate le circostanze storiche in cui si viveva nella Parigi ottocentesca, questo tinteggio veloce raffigura alla perfezione un momento di vita cittadina, una vita caotica che irrompe selvaggiamente, e senza alcuna mediazione, addosso a chiunque la osservi, pronta per inglobare e sommergere nel trambusto anche questo. Di questa prosa Benjamin osserva un particolare elemento, centrale tanto per l’analisi che egli fa dei testi baudelairiani quanto per la metamorfosi storica e sociologica che trasforma Parigi: la folla, appunto, la quale diventa il grande soggetto che molto spesso popola (a volte anche in absentia) le poesie di Baudelaire. Essa è uno dei prodotti primi della metropoli, e come tale genera particolari sensazioni nell’anima del poeta, portandolo alla trasposizione, secondo la sua arte, dell’essenza con cui viene a contatto e della sensazione che questa genera. Nella dedica iniziale dello Spleen de Paris, infatti, Benjamin ricorda che Baudelaire, a proposito dell’argomento del suo scritto, osservò che “[c]’est surtout de la fréquentation des villes énormes, c’est du croissement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant” (Baudelaire 2011, P. 756), appunto quello della folla. Il poeta, dunque, è costretto ad esperire questo fenomeno nella propria vita, non può sottrarsi ad essa e a ciò che questa ingenera in lui: è qui in questione

[l’]intimo rapporto esistente in Baudelaire fra l’immagine dello choc e il contatto con le grandi masse cittadine. [Egli] ci dice inoltre che cosa dobbiamo intendere propriamente per queste masse. Non è questione di nessuna classe, di nessun collettivo articolato e strutturato. Si tratta solo della folla amorfa dei passanti, del pubblico delle vie. Questa folla, di cui Baudelaire non dimentica mai l’esistenza, non funse da modello a nessuna delle sue opere. Ma essa è iscritta nella sua creazione come figura segreta […]. (Benjamin 2014, p. 99)

Un concetto che si rivela qui di importanza centrale, strettamente collegato a quello della massa cittadina, è quello di “esperienza vissuta” (o Erlebnis) e, ad essa correlato in questo caso, quello di “choc”. Su di essi Benjamin si sofferma, non a caso, in apertura a Di alcuni motivi in Baudelaire, osservando che la poesia di Baudelaire è formata proprio da un meccanismo che poggia su questi due fenomeni: l’esperienza vissuta diventa tale, differenziandosi dall’esperienza più semplice, a causa di uno choc. Per questa definizione, Benjamin riprende diverse teorie, ricorrendo in particolare alla definizione che Freud ha dato di questo fenomeno: secondo lo psicoanalista, si rimane “scioccati” da un fatto vissuto quando questo ci coinvolge tanto da predisporre la coscienza ad assorbirlo e metabolizzarlo, tanto da farlo diventare parte di essa ed inglobarlo in sé, elevandolo quindi ad elemento costitutivo della psiche umana. Secondo Benjamin, questo è quello che accade in Baudelaire ogni volta che il poeta, nella sua espressione, ricorre alla risorsa retorica dell’allegoria, sulla quale il critico si sofferma in maniera preponderante negli appunti di Parco centrale, ove di essa viene data una precisa definizione. Così, emerge dal testo che per spiegare il procedimento retorico baudelairiano Benjamin tira in causa fattori estremamente importanti quali il ricordo, l’Erlebnis e, soprattutto, la cessazione dell’esistenza viva e pulsante, ovvero la morte:

Un concetto che si rivela qui di importanza centrale, strettamente collegato a quello della massa cittadina, è quello di “esperienza vissuta” (o Erlebnis) e, ad essa correlato in questo caso, quello di “choc”. Su di essi Benjamin si sofferma, non a caso, in apertura a Di alcuni motivi in Baudelaire, osservando che la poesia di Baudelaire è formata proprio da un meccanismo che poggia su questi due fenomeni: l’esperienza vissuta diventa tale, differenziandosi dall’esperienza più semplice, a causa di uno choc. Per questa definizione, Benjamin riprende diverse teorie, ricorrendo in particolare alla definizione che Freud ha dato di questo fenomeno: secondo lo psicoanalista, si rimane “scioccati” da un fatto vissuto quando questo ci coinvolge tanto da predisporre la coscienza ad assorbirlo e metabolizzarlo, tanto da farlo diventare parte di essa ed inglobarlo in sé, elevandolo quindi ad elemento costitutivo della psiche umana. Secondo Benjamin, questo è quello che accade in Baudelaire ogni volta che il poeta, nella sua espressione, ricorre alla risorsa retorica dell’allegoria, sulla quale il critico si sofferma in maniera preponderante negli appunti di Parco centrale, ove di essa viene data una precisa definizione. Così, emerge dal testo che per spiegare il procedimento retorico baudelairiano Benjamin tira in causa fattori estremamente importanti quali il ricordo, l’Erlebnis e, soprattutto, la cessazione dell’esistenza viva e pulsante, ovvero la morte:

Il «ricordo» è la reliquia secolarizzata.

Il «ricordo» è complementare all’«esperienza vissuta». In esso si deposita la crescente autoestraniazione dell’uomo, che cataloga il suo passato come un morto possesso. L’allegoria ha sgombrato, nell’Ottocento, il mondo esteriore, per stabilirsi in quello interno. La reliquia deriva dal cadavere, il «ricordo» dall’esperienza defunta, che si defìnisce, eufemisticamente, «esperienza vissuta». (Benjamin 2014, p. 140)

Molto probabilmente, il passo di Parco centrale, è il risultato di una rimuginazione nata dalla riflessione su una poesia tra le più importanti delle Fleurs du Mal: il secondo componimento del gruppo dedicato allo Spleen, il quale si riferisce al famigerato concetto che il poeta francese ha portato all’attenzione di ognuno dei suoi lettori:

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans,

De vers, de billets doux, de procès, de romances,

Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances,

Cache moins de secrets que mon triste cerveau.

C’est une pyramide, un immense caveau,

Qui contient plus de morts que la fosse commune.

Je suis un cimetière abhorré de la lune,

Où comme des remords se traînent de longs vers

Qui s’acharnent toujours sur mes morts les plus chers.

Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées,

Où gît tout un fouillis de modes surannées,

Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher,

Seuls, respirent l’odeur d’un flacon débouché.Rien n’égale en longueur les boiteuses journées,

Quand sous les lourds flocons des neigeuses années

L’ennui, fruit de la morne incuriosité,

Prend les proportions de l’immortalité.

Désormais tu n’es plus, ô matière vivante!

Qu’un granit entouré d’une vague épouvante,

Assoupi dans le fond d’un Saharah brumeux;

Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux,

Oublié sur la carte, et dont l’humeur farouche

Ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couche.

(Baudelaire 2011, p. 322)

Estremamente evidente è qui la comunanza di argomento: prima Baudelaire e poi Benjamin riflettono sull’entità del ricordo, il quale si genera soltanto grazie all’esperienza vissuta, perciò al contatto diretto con la vita. In seguito a questo, sopraggiunge la “crescente autoestraniazione dell’uomo” che, come per ordinare un inventario, raccoglie nel suo “gros meuble à tiroirs” ogni situazione che ha vissuto, depositandone i dati sensibili nella propria memoria e dando così nascita al ricordo, o “reliquia secolarizzata” dell’esperienza. Quest’ultima, perciò, è “defunta”, seppellita e morta, raccolta nella memoria, la quale “contient plus de morts que la fosse commune”.

Estremamente evidente è qui la comunanza di argomento: prima Baudelaire e poi Benjamin riflettono sull’entità del ricordo, il quale si genera soltanto grazie all’esperienza vissuta, perciò al contatto diretto con la vita. In seguito a questo, sopraggiunge la “crescente autoestraniazione dell’uomo” che, come per ordinare un inventario, raccoglie nel suo “gros meuble à tiroirs” ogni situazione che ha vissuto, depositandone i dati sensibili nella propria memoria e dando così nascita al ricordo, o “reliquia secolarizzata” dell’esperienza. Quest’ultima, perciò, è “defunta”, seppellita e morta, raccolta nella memoria, la quale “contient plus de morts que la fosse commune”.

Nonostante questo, però, c’è in Baudelaire, secondo Benjamin, un avvenimento per il quale questa relazione si inverte: quello, appunto, dell’allegoria. In questa circostanza il ricordo – cioè l’attimo di vita cristallizzato nella memoria come un fossile – è tanto morto quanto vivo: “[c]iò che è colpito dall’intenzione allegorica rimane avulso dai nessi della vita: distrutto e conservato nello stesso tempo. L’allegoria immobilizza i sogni. E dà l’immagine dell’inquietudine irrigidita” (Benjamin 2014, p. 134). Così dicendo Benjamin offre un’immagine del procedimento retorico sicuramente interessante, apparentemente in contraddizione con la definizione citata prima, ma in realtà avente un certo senso proprio: il suo nucleo riguarda il riutilizzo del sempiterno significato, inesauribile se interpretato secondo il filtro del singolo, il quale riprende l’immagine dalla propria arca memoriae (paragonabile ad un cimitero), adattandola di volta in volta alla situazione in cui si ritrova.

Benjamin critico di Baudelaire: la filologia in “chiave materialistica” (I)