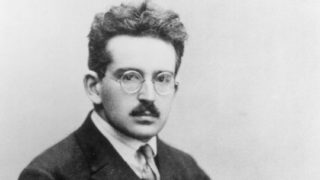

Con il suo saggio Di alcuni motivi in Baudelaire, Walter Benjamin dava il via ad una linea intertestuale che, con il tempo, sarebbe diventata di vitale importanza, tanto per il formarsi del suo pensiero quanto per le diverse possibilità di lettura delle Fleurs du Mal lasciate ai posteri.

Con il suo saggio Di alcuni motivi in Baudelaire, Walter Benjamin dava il via ad una linea intertestuale che, con il tempo, sarebbe diventata di vitale importanza, tanto per il formarsi del suo pensiero quanto per le diverse possibilità di lettura delle Fleurs du Mal lasciate ai posteri.

Nel suo libro su Baudelaire, di cui il saggio in questione (risalente all’agosto del 1939, quando Benjamin ne inviò “il manoscritto ultimato Horkeimer”, Benjamin 2012, p. 744) faceva parte, Benjamin ha inteso immergersi nella Parigi di metà Ottocento tramite gli occhi del poeta francese, acuto osservatore ed investigatore della società a lui contemporanea. Grazie alle sue Fleurs du Mal, di cui Benjamin tradusse i Tableaux parisiens, la ville lumière assunse una trasposizione letteraria precisa, puntuale, dettagliata ed estremamente significativa. Proprio su di ciò l’esperimento benjaminiano intese basarsi: ripercorrendo la scansione baudelairiana della città, fermata nelle poesie come su di un’istantanea, la ricerca avrebbe disegnato un quadro pantografico dell’attitudine sociologica degli abitanti parigini, dei loro costumi e della fattualità storica che essi comportavano. Tutto questo, poi, attribuendo un ruolo preminente agli oggetti tipici di quell’epoca storica: tramite la loro ‘catalogazione’, essi avrebbero rivelato la via ermeneutica da percorrere.

Il progetto, sebbene come in un negativo fotografico, viene descritto in chiari termini da Adorno, nella sua lettera a Benjamin in risposta al manoscritto succitato (10 novembre 1938):

considero metodologicamente infelice interpretare in chiave «materialistica» singoli tratti sensibili dell’ambito della sovrastruttura, ponendoli in una relazione immediata e addirittura causale con tratti corrispondenti della struttura. La determinazione materialistica di caratteri culturali è possibile solo con la mediazione nel processo globale. (Benjamin 2012, p. 747)

Al di là della critica riguardante la mancanza di una sintesi che suggelli la sua ricerca, Benjamin lavora nel suo studio ad una minuta analisi del mondo in cui il poeta francese si mosse, alla quale intendeva arrivare collegando le testimonianze lasciate nelle sue poesie. Nella sua lettera del 9 settembre 1938, infatti, sempre rifacendosi al discorso cui la critica adorniana ha dato inizio, osservava:

[l]o iunctim è stato invece legittimamente prodotto nel contesto filologico – proprio così come dovrebbe anche accadere nell’interpretazione di un autore antico. Esso conferisce alla poesia il peso specifico che le spetta nella lettura autentica, che nel caso di Baudelaire è stata finora scarsamente praticata. Solo quando tale peso ha assunto valore al suo cospetto, l’opera può essere toccata, per non dire scossa dall’interpretazione. (Benjamin 2012, pp. 752-753)

Continuando questo gioco di sguardi, potrebbe essere interessante ritornare sui passi dello spoglio effettuato, rintracciando e setacciando i luoghi baudelairiani da cui il critico tedesco ha attinto informazioni utili alla realizzazione del suo quadro parigino.

In apertura al saggio, la prima lirica che si incontra è Au lecteur, di cui Benjamin dà una lettura trasversale:

La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,

Occupent nos esprits et travaillent nos corps,

Et nous alimentons nos aimables remords,

Comme les mendiants nourrissent leur vermine.Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches;

Nous nous faisons payer grassement nos aveux,

Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,

Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.Sur l’oreiller du mal c’est Satan Trismégiste

Qui berce longuement notre esprit enchanté,

Et le riche métal de notre volonté,

Est tout vaporisé par ce savant chimiste.C’est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!

Aux objets répugnants nous trouvons des appas;

Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas,

Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange

Le sein martyrisé d’une antique catin,

Nous volons au passage un plaisir clandestin

Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.Serré, fourmillant, comme un million d’helminthes,

Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,

Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons

Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie,

N’ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins

Le canevas banal de nos piteux destins,

C’est que notre âme, hélas! N’est pas assez hardie.Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,

Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,

Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,

Dans la ménagerie infâme de nos vices,Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde!

Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,

Il ferait volontiers de la terre un débris

Et dans un bâillement avalerait le monde;C’est l’Ennui! – l’oeil chargé d’un pleur involontaire,

Il rêve d’échafauds en fumant son houka.

Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,

– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!(Baudelaire 2011, p. 71)

Al di là del dantesco inferno a cui Baudelaire dice di essere costretto, alla fantasmagoria delle sette bestie e delle immagini della Noia, Benjamin individua nella poesia di apertura un motivo indubbiamente interessante, correlato al successo del libro, e quindi al suo guadagno. Questo dato, di natura sicuramente pragmatica, durante la lettura critica rivela una serie di circostanze storiche estremamente importanti per il tempo in cui la poesia è stata scritta: l’avvento del capitalismo, la mercificazione, l’urbanizzazione e l’industrializzazione sfrenate e la sempre più evidente consacrazione della società al dio denaro. A causa di questo mutamento storico Baudelaire scrive la poesia come prefazione dai chiari termini per tutti coloro che potrebbero essere interessati ad acquistare una raccolta formata da testi che si muovono in questa prospettiva, e facendolo segna una chiara linea di demarcazione con un’epoca passata in cui il poeta viveva una condizione ben diversa. È presente in questo punto l’immagine del poeta come emarginato dal suo vecchio ruolo e catapultato nelle vesti, logore e sporche, di un abitante della metropoli, abietto e sovrastato dal mondo in cui vive. Così “[c]omme les mendiants nourrissent leur vermine”, egli non può che continuare ad alimentare questo suo stato negletto, e per questo rivolge le parole del proprio componimento a coloro che possono capirlo:

Al di là del dantesco inferno a cui Baudelaire dice di essere costretto, alla fantasmagoria delle sette bestie e delle immagini della Noia, Benjamin individua nella poesia di apertura un motivo indubbiamente interessante, correlato al successo del libro, e quindi al suo guadagno. Questo dato, di natura sicuramente pragmatica, durante la lettura critica rivela una serie di circostanze storiche estremamente importanti per il tempo in cui la poesia è stata scritta: l’avvento del capitalismo, la mercificazione, l’urbanizzazione e l’industrializzazione sfrenate e la sempre più evidente consacrazione della società al dio denaro. A causa di questo mutamento storico Baudelaire scrive la poesia come prefazione dai chiari termini per tutti coloro che potrebbero essere interessati ad acquistare una raccolta formata da testi che si muovono in questa prospettiva, e facendolo segna una chiara linea di demarcazione con un’epoca passata in cui il poeta viveva una condizione ben diversa. È presente in questo punto l’immagine del poeta come emarginato dal suo vecchio ruolo e catapultato nelle vesti, logore e sporche, di un abitante della metropoli, abietto e sovrastato dal mondo in cui vive. Così “[c]omme les mendiants nourrissent leur vermine”, egli non può che continuare ad alimentare questo suo stato negletto, e per questo rivolge le parole del proprio componimento a coloro che possono capirlo:

[l]a poesia al lettore termina con l’apostrofe: «Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!». Ma il rapporto si rivela più fecondo di conseguenze se s’inverte la formulazione dicendo: Baudelaire ha scritto un libro che aveva a priori scarse prospettive di successo immediato. Egli contava su un tipo di lettore come lo descrive il poema introduttivo. E si sarebbe visto che il suo calcolo era stato lungimirante. Il lettore a cui si rivolgeva gli sarebbe stato fornito dall’epoca seguente. (Benjamin 2014, p. 98)

Trackback/Pingback