Dio è morto, Marx è morto e anche l’accademico Abe Lucas non si sente molto bene. Anzi, è letteralmente un rottame. Convinto che le teorie filosofiche di cui è studioso siano soltanto “masturbazione verbale”, che l’imperativo categorico kantiano finirebbe in frantumi impattando con la belluina realtà quotidiana, che gli anni consacrati alla militanza politica e all’impegno umanitario siano stati inutili perché il mondo è un pozzo di atrocità, Abe è un quarantenne sfatto che sopporta malvolentieri il fardello di un’esistenza cassa e lassa, alza il gomito e recrimina ininterrottamente. Quando giunge in un campus vicino a Providence per occupare la cattedra di etica, le attenzioni smaniose della collega Rita lo costringeranno anche a prendere atto di una sopraggiunta impotenza, mentre l’amicizia con l’allieva Jill, anch’ella attratta da lui, diventa un deposito di confidenze lugubri e ostensioni di disincanto. Il caso, tuttavia, ha in serbo una sorpresa…

Dio è morto, Marx è morto e anche l’accademico Abe Lucas non si sente molto bene. Anzi, è letteralmente un rottame. Convinto che le teorie filosofiche di cui è studioso siano soltanto “masturbazione verbale”, che l’imperativo categorico kantiano finirebbe in frantumi impattando con la belluina realtà quotidiana, che gli anni consacrati alla militanza politica e all’impegno umanitario siano stati inutili perché il mondo è un pozzo di atrocità, Abe è un quarantenne sfatto che sopporta malvolentieri il fardello di un’esistenza cassa e lassa, alza il gomito e recrimina ininterrottamente. Quando giunge in un campus vicino a Providence per occupare la cattedra di etica, le attenzioni smaniose della collega Rita lo costringeranno anche a prendere atto di una sopraggiunta impotenza, mentre l’amicizia con l’allieva Jill, anch’ella attratta da lui, diventa un deposito di confidenze lugubri e ostensioni di disincanto. Il caso, tuttavia, ha in serbo una sorpresa…

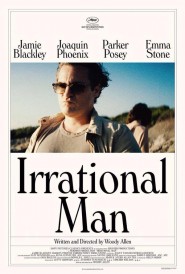

Non è lecito parlare di provvidenza, perché nella cosmologia di Woody Allen, in assenza di un’ergonomia divina, i mortali possono solo collidere con gli spigoli del fortuito ed è sempre la casualità a segnare il match point. Quanto a Irrational man, poi, il film si sarebbe anche potuto intitolare Another man, corrispettivo maschile di Another woman, sì, Un’altra donna, e non solo perché il mestiere di Lucas era appartenuto anche alla Gena Rowlands di quasi trent’anni fa, ma perché, in Irrational man, si ripropone, anche se non nella foggia di un’autocitazione plateale, come in Tutti dicono I love you, l’espediente della conversazione ascoltata senza un’iniziale intenzione. Mentre siede in un caffè, Abe origlia al tavolo dietro il suo la geremiade di una donna che rischia di vedersi sottrarre i figli da un giudice iniquo. Ed è allora che una lampadina si accende nella testa di Abe: eliminando il giudice Spangler potrebbe finalmente combinare qualcosa di buono, dare un contributo al contrasto all’ingiustizia e un barlume di senso alla sua vita. Insomma, sortire quei risultati che gli sproloqui dei filosofi non hanno prodotto. Dall’avventura omicidiaria, dalla pianificazione e dall’esecuzione del crimine, Lucas trarrà un’inaspettata eccitazione. E la voglia di tornare a vivere.

La vocazione drammatica di Allen talvolta riaffiora e che questa non sarà un’altra commedia sulla bizzarria dei sentimenti viene suggerito fin dai titoli di testa, connotati sì dalla veste grafica di sempre, ma accompagnati da un silenzio agghiacciante, in luogo del solito swing di sottofondo. Le aspirazioni tematiche del regista sono indubbiamente alte, ma, purtroppo, la loro traduzione artistica lascia perplessi. E a scricchiolare è, innanzitutto, la sceneggiatura, tarlata da troppe inaccortezze e approssimazioni, da un’inverosimiglianza diffusa che ostacola il dramma nel suo scatto ascendente e condanna la pellicola alla permanenza in un’indefinita confluenza di suggestioni e registri. È possibile che in un’università di non modeste dimensioni tutti paiano conoscere tutti? E che si instauri, in un ambiente dove le chiacchiere circolano ariose, una così disinvolta confidenza tra docenti e discenti? Può davvero darla a bere un insegnante di filosofia che afferma di stare scrivendo un saggio sui veleni e che si aggira, a scopo di ricerca, nel laboratorio di chimica? E perché mai, in un luogo in cui anche le pareti hanno orecchie, Abe e Jill espongono in spazi pubblici e a voce alta segreti compromettenti e nefandi? Senza calcolare, poi, la strumentale esteriorità di certi riferimenti culturali che aleggiano sul copione, primo dei quali il Dostoevskij di Delitto e castigo. Non ci si sarebbe aspettati da Allen una così confusa evocazione del nichilismo di marca russa e un’associazione tanto maldestra fra Raskolnikov, uno che, con i suoi delitti, ambisce a collocarsi al di là del bene e del male meschinamente intesi, e Lucas, che, invece, persegue una nozione, in definitiva, molto morale del bene. A essere tirata in ballo è pure Hannah Arendt, ma in che senso, viene da domandare: Spangler è forse uno di quei burocrati che incarnano la banalità del male? Chissà… E le voci narranti? È indovinata l’idea che i fatti vengano raccontati al passato, ciò che aggancia Irrational man alla tradizione del noir e suggerisce, a incremento del pessimismo di fondo, il senso dell’ineluttabile che possiede, per costituzione, il già accaduto e, quindi, ciò a cui non si può porre rimedio. Ma se la voice over di Jill è giustificata (e abbastanza intrigante), immotivata è quella di Abe, e terribilmente didascalica.

Anche all’occhio del regista alcuni dettagli sono sfuggiti. Non è credibile che gli eventi si consumino nell’arco di un’estate e, allora, perché Jill indossa solo indumenti leggeri dalla prima all’ultima apparizione (e non siamo in Florida!)? La luce rosata di cui Darius Khondji soffonde il film è, poi, piacevole a un primo acchito, ma, nella sua immutabilità, risulta alla lunga inadatta a commentare sia gli affondi luttuosi della trama sia i repentini sbalzi d’umore dei personaggi.

A impedire ad Allen di chiudere in passivo (o con un passivo grave), restano un attore protagonista d’invidiabile autenticità, un Joaquin Phoenix che infonde ad Abe tutta la sua triste bellezza, il suo spleen andersoniano, le sue riserve d’umanità, e alcune scene degne di un cineasta di razza (cioè di uno come Allen), a cominciare dalla cena in casa di Jill in cui si discetta sul caso Spangler, giocata abilmente sulla disparità gnoseologica tra Lucas e gli altri convitati e sugli inevitabili effetti di comicità che essa genera. Sono, tuttavia, momenti, stralci che non riescono a comporsi in un disegno armonico. Provaci ancora, Woody!