Del pessimismo antropologico e del fatalismo sociale, a cavallo tra giansenismo e determinismo, che impregnano la sua visione autoriale, Jacques Audiard, mastro cantore di buone intenzioni amputate dalle circostanze e di riscatti morali interrotti, ha già fornito prove sufficienti e convincenti. In Tutti i battiti del mio cuore, a un Romain Duris pargolo di padre infame bastava il malaugurato incontro con un losco ceffo dell’ambiente paterno per riprecipitare nel crepaccio di aberrazione da cui aveva creduto di essersi per sempre allontanato grazie alla musica e a una fidanzata perbene. Nel Profeta, Tahir Rahimi entrava in carcere come un furfante redimibile e ne usciva come un venerato boss destinato a una fulgida carriera mafiosa.

Del pessimismo antropologico e del fatalismo sociale, a cavallo tra giansenismo e determinismo, che impregnano la sua visione autoriale, Jacques Audiard, mastro cantore di buone intenzioni amputate dalle circostanze e di riscatti morali interrotti, ha già fornito prove sufficienti e convincenti. In Tutti i battiti del mio cuore, a un Romain Duris pargolo di padre infame bastava il malaugurato incontro con un losco ceffo dell’ambiente paterno per riprecipitare nel crepaccio di aberrazione da cui aveva creduto di essersi per sempre allontanato grazie alla musica e a una fidanzata perbene. Nel Profeta, Tahir Rahimi entrava in carcere come un furfante redimibile e ne usciva come un venerato boss destinato a una fulgida carriera mafiosa.

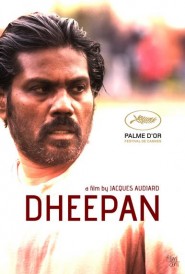

E nell’ultimo film, investito, una primavera fa, della Palma d’oro in quel di Cannes, al protagonista non vengono risparmiati analoghi danni e analoghe beffe. Sottrattosi, come il suo interprete, lo scrittore Jesuthasal Antonythasal, al conflitto fra Tigri Tamil e forze governative in Sri Lanka, l’uomo ripara, sotto il falso nome di Dheepan e con una moglie e una figlia altrettanto fittizie, in Francia. Ma la banlieue parigina nella quale ha trovato alloggio e lavoro come custode è una “storyville” infestata dallo spaccio di stupefacenti e dall’antagonismo tra gang. Dheepan cerca di rigare dritto e farsi i fatti suoi, ma gli eventi tracimano. Proprio lui che, a Ceylon, si era esposto nella lotta armata e vorrebbe affrancarsi dagli orrori del passato, è costretto a ritornare alla violenza per non perdere se stesso e ciò che gli è divenuto caro.

Controllando con una maggiore severità la propensione al gore che caratterizzava le opere precedenti, almeno certe, Audiard plasma un film introverso e schivo, che è somatico nella misura in cui la macchina da presa aderisce ai corpi dei personaggi e agli spazi angusti in cui convivono ma che si concentra più sulla registrazione del quotidiano che sull’esibizione del trucido e dimostra un interesse per il deforme di gran lunga inferiore che altrove (basti, ricordare, per converso, come veniva rintuzzata la povera Cotillard in Un sapore di ruggine e ossa). Ci si potrebbe trovare davanti a un’evoluzione espressiva del cineasta e di per sé ciò non sarebbe reprecabile. Invece, in Dheepan si avverte la mancanza di qualcosa, forse proprio quel quid che trasudava da pellicole a loro modo sensazionalistiche ma in cui una fisicità esasperata, l’abbondanza di fluidi ematici e la fenomenologia della violenza erano i sostegni argomentativi di un concetto di dannazione di dolorosa trasparenza. La corruzione della società empiva le voragini dell’animo umano, sporcando ogni proposito etico della spietata realtà del sopravvivere. Tutto, invece, appare più piatto, in Dheepan, e probabilmente lo è, responsabile, in primis, una sceneggiatura lacunosa, scritta dal regista insieme al sodale Thomas Bidegan e all’emergente Noé Debré, a cui si deve l’idea alla base del soggetto.

Delle dramatis personae, purtroppo, sappiamo già tutto fin dall’inizio, quasi si fossero presentate, insieme ai loro attori, in una sorta di prologo brechtiano onnicomprensivo, e, di loro, non impariamo più nulla, non ci sorprendono mai, continuano a portare con indolenza una maschera inespressiva. Confinate nella loro alterità linguistica e nelle menzogne troppo spesso ribadite a fini illustrativi (Asghar Farhadi avrebbe a che ridire…), paiono condannate a una paralisi psichica che stenta perfino a giustificare le loro (poche) azioni. Ed è piuttosto contorta la tesi che il film sembra adottare all’approssimarsi dell’epilogo, secondo la quale Dheepan, riabbracciando le armi per difendere coloro che ha imparato ad amare (?) e, perciò, impiegando la forza “a fin di bene”, si libererebbe dallo spettro della guerra e della violenza vissute per avviarsi a essere un individuo felice, in pace con sé e con gli altri. Tutto funzionale, anzi introduttivo, alla somministrazione di un finale tanto consolatorio che da Audiard non ce lo si sarebbe proprio aspettato e che squalifica pesantemente l’intera pellicola. Lasciando rimpiangere il pessimismo di un tempo.