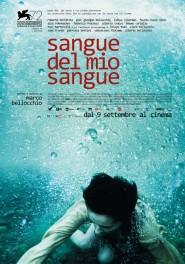

Benché Sangue del mio sangue non sia il primo sfondone con cui Marco Bellocchio sporca la sua fedina registica, è ogni volta cordoglioso denunciare il misfatto di un autore tra i più baldi e significativi del cinema (inter)nazionale. D’altro canto, non è possibile sorvolare sulla supponenza o l’incuria con cui l’artista piacentino si limita, ormai, a enunciare i suoi temi senza accollarsi l’onere di svilupparli, a tratteggiare il suo stile senza avvertire il bisogno di inserirlo in un discorso cinematografico organico, come se “Bellocchio” fosse un brand che parla da solo. Come se bastasse spandere addosso allo spettatore un po’ dell’oscurità torva delle immagini che il regista e Daniele Ciprì confezionano con la stessa, stanca inclinazione alla cupezza.

Benché Sangue del mio sangue non sia il primo sfondone con cui Marco Bellocchio sporca la sua fedina registica, è ogni volta cordoglioso denunciare il misfatto di un autore tra i più baldi e significativi del cinema (inter)nazionale. D’altro canto, non è possibile sorvolare sulla supponenza o l’incuria con cui l’artista piacentino si limita, ormai, a enunciare i suoi temi senza accollarsi l’onere di svilupparli, a tratteggiare il suo stile senza avvertire il bisogno di inserirlo in un discorso cinematografico organico, come se “Bellocchio” fosse un brand che parla da solo. Come se bastasse spandere addosso allo spettatore un po’ dell’oscurità torva delle immagini che il regista e Daniele Ciprì confezionano con la stessa, stanca inclinazione alla cupezza.

Di temi, caratteri, proprietà, suggestioni e ritorni bellocchiani Sangue del mio sangue è una crestomazia: ci sono i figli del cineasta, Piergiorgio ed Elena, e il fratello Alberto, membri attivi del cast; alcuni dei suoi attori più rappresentativi, come Toni Bertorelli, Roberto Herlitzka, Alba Rohrwacher, Filippo Timi; le musiche sinistre di Carlo Crivelli; c’è la solita Bobbio, già set d’innumerevoli imprese audiovisive a cominciare dai Pugni in tasca. E, ancora, l’oppressione la repressione il sopruso dell’autorità sull’individuo; le perversioni e gli abusi della Chiesa (Cattolica); l’insofferenza al sistema e l’effige dell’Italia come Paese sepolcrale, mortificato dalla sua stessa corruzione. E, ancora, l’autobiografia: basti dire che il fratello di Federico Mai, uno dei protagonisti, si è tolto la vita. Dense ombre si allungano fameliche su questo infausto panorama e qualche siparietto da teatro dell’assurdo, come Torna a Surriento intonata nell’Emilia profonda, cerca di creare effetti di straniamento.

Il film, a dare ascolto al regista, è nato per una coincidenza: la scoperta, a Bobbio, nel corso di una ricerca di location, delle antiche carceri, dove nel Seicento sarebbe stata murata viva una monaca, accusata di stregoneria dopo aver indotto al suicidio il suo confessore. Sangue del mio sangue comincia con l’arrivo, a Bobbio, di Federico Mai che, conosciuta Benedetta, la ragazza del peccato, finirà a sua volta “stregato” dal fascino di lei. A questa storia, Bellocchio aggiunge un secondo atto di ambientazione contemporanea, in cui, nella cittadina appenninica, sopraggiunge un funzionario della Regione (Federico Mai anch’egli, e impersonato sempre da Piergiorgio Bellocchio), in realtà un losco ceffo, al seguito di un miliardario russo intenzionato ad acquistare l’edificio, ormai in rovina, dove Benedetta era stata segregata. Non sa, Mai, che quello è il riparo di un conte decrepito che da anni esce solo di notte, tanto da essersi procurato l’appellativo di Vampiro (L’ultimo vampiro doveva essere, inizialmente, il titolo del film) e che i più danno per morto, circostanza che ricorda, a suo modo, Il regista di matrimoni. Il conte, invece, è a capo di un comitato pseudo-massonico che governa, occultamente, l’intera Bobbio, un sistema integrato di truffe, ruberie e segreti di Pulcinella che l’avvento dei forestieri rischia ora di disintegrare.

Almeno apparentemente, l’antesignano di Sangue del mio sangue all’interno della filmografia bellocchiana è da identificarsi con La visione del sabba, vuoi per la bilocazione cronologica che adottava il diciassettesimo secolo da un lato, la contemporaneità dall’altro, come sfondo del soggetto narrato, vuoi per la presenza, in entrambi i casi, di una strega o presunta tale, vuoi per l’attrazione che, da ambo le parti, la malefica esercita sul maschio rappresentante dell’ordine e del decoro. Ma se nella pellicola del 1988 Bellocchio sapeva instaurare una dialettica serrata e conturbante tra passato e presente, come tra sogno e veglia, inconscio e coscienza, in Sangue del mio sangue i due episodi affrontati stentano a legare, se non si escogitano spiegazioni astruse, e la principale responsabile è, di nuovo, la superficialità con la quale il regista plasma personaggi e situazioni. Forse Bellocchio intendeva suggerire, e da lui c’è da aspettarselo, che lo stesso potere soffocante e kafkiano che ha portato Benedetta a subire un processo devastante e finire imprigionata ha poi strozzato l’Italia per decenni e per secoli. Ma la Benedetta di Lidyia Liberman è, a essere generosi, bidimensionale, una figura priva di attributi psicologici, di vissuto, di ambiguità e, a causa delle deficienze di una sceneggiatura sbrigativa e distratta, non riesce neanche ad apparire come un’indomita forza della natura, tant’è che il finale che, per buona creanza, non va svelato, è abbastanza illogico. Il Federico Mai seicentesco è un individuo prevedibile come il meccanismo drammaturgico nel quale è inserito e la malia da cui è abbacinato viene riassunta in un paio di sequenze non troppo interessate a penetrare l’animo del loro eroe e connotate da una sensualità cartacea, da cui anche lo spettatore fatica a essere toccato. Nella tranche ambientata ai nostri giorni, forse Bellocchio voleva fare del paese una sineddoche del Paese, ma così isolata e macchiettistica, così caricaturale e, in fondo, inverosimile, appare una Bobbio ricettacolo d’ogni sorta d’imbroglione e cospiratore che difficilmente può rappresentare qualcosa di diverso dalle distorsioni immaginifiche (ma infelici) dell’artista.

Se la Gertrude manzoniana vantava una complessità che Benedetta può solo sognare, anche altri modelli e precedenti che possono essere confluiti nella gestazione di Sangue del mio sangue non giovano, in un ipotetico confronto, a Bellocchio. La freddezza formale del filmmaker emiliano trattiene la trasudazione di quei fervori dionisiaci che agitavano I diavoli di Ken Russell, tratto dal romanzo di Aldous Huxley o, meglio, dal dramma desunto. E una relazione assai più intrigante tra una giovane religiosa e il suo confessore, addomesticata dal protocollo, frastagliata da verità parziali e reticenti e sobillata dal risveglio dei sensi, avevano saputo inventare Guido Piovene in Lettere di una novizia e, soprattutto, Alberto Lattuada nel thriller passionale che ne ricavò. Archetipi e ispirazione della seconda parte sono da rinvenire, invece, nell’Ispettore generale di Gogol’, ma assai più gustosa e mordace è stata la libera lettura che ne ha offerto Luigi Zampa in Anni ruggenti, dato che Herlitzka ripete se stesso, Bertorelli e Timi gli vanno dietro e la particolare ironia che il grande Bellocchio aveva saputo sfoderare altrove (due titoli su tutti: Nel nome del padre e Sorelle Mai) appare decisamente annacquata, un prontuario di battutine e ammiccamenti dagli artigli limati.

Sangue del mio sangue non varca mai l’adito del trash, ma la desolante impressione che ne viene è l’inutilità di un’opera che non aggiunge nulla all’onorata carriera del suo creatore. Coerente, sì, al “pregresso”, eppure… Non più in là del numero di luglio e agosto di Segnocinema, Enrico Terrone ammoniva i critici sul pericolo di misurare il valore di un film in base alla coerenza al percorso dell’autore, ed eccoci. Per quanto sopra, la scelta, da parte della giuria di Venezia 72, di non assegnare premi a Sangue del mio sangue può dirsi assennata. Fino a prova contraria.