Se, lassù in Scandinavia, l’Accademia reale delle scienze considerasse gli autori di copioni cinematografici al pari degli altri scrittori, pochi quanto quell’umanista maieutico, abissale, sardonico di Jean Gruault avrebbero meritato il Nobel. Perché la sceneggiatura, nelle sue mani, è stata lungi dall’assuefarsi ai vezzi del regista di turno o identificarsi con la destrezza tecnica nell’accompagnare un classico dalla pagina stampata al set. La scrittura, nel caso esemplare di Gruault, ha interrogato l’esistenza come la letteratura più filosofica e alta, interpellandola su temi che agiteranno per sempre la coscienza dello spettatore (e dell’uomo): il dissidio tra il singolo e la società, l’ultroneità della natura e le remore della cultura; il misticismo e la cecità delle passioni; gli sconquassi, i pericoli che esse cagionano; le dimensioni, spesso illimitate, dell’amore, che sfida continuamente se stesso a trascendersi; l’indecifrabile mistero della morte che pur ci abita come un bolo di strazio e sublime deliquescenza. Il tutto senza mai dimenticare le fogge in cui la sapienza letteraria ha interpretato, nelle sue molte declinazioni, concetti simili, all’insegna di un colto e inventivo recupero di quanto il passato ha da insegnare.

Se, lassù in Scandinavia, l’Accademia reale delle scienze considerasse gli autori di copioni cinematografici al pari degli altri scrittori, pochi quanto quell’umanista maieutico, abissale, sardonico di Jean Gruault avrebbero meritato il Nobel. Perché la sceneggiatura, nelle sue mani, è stata lungi dall’assuefarsi ai vezzi del regista di turno o identificarsi con la destrezza tecnica nell’accompagnare un classico dalla pagina stampata al set. La scrittura, nel caso esemplare di Gruault, ha interrogato l’esistenza come la letteratura più filosofica e alta, interpellandola su temi che agiteranno per sempre la coscienza dello spettatore (e dell’uomo): il dissidio tra il singolo e la società, l’ultroneità della natura e le remore della cultura; il misticismo e la cecità delle passioni; gli sconquassi, i pericoli che esse cagionano; le dimensioni, spesso illimitate, dell’amore, che sfida continuamente se stesso a trascendersi; l’indecifrabile mistero della morte che pur ci abita come un bolo di strazio e sublime deliquescenza. Il tutto senza mai dimenticare le fogge in cui la sapienza letteraria ha interpretato, nelle sue molte declinazioni, concetti simili, all’insegna di un colto e inventivo recupero di quanto il passato ha da insegnare.

È morto a quasi novantun’anni, Jean Gruault, venuto al mondo nella Val-de-Marne il 3 agosto 1924 e scomparso profondendo il suo impegno per la settima arte fino all’estremo. Ultima fatica, la riabilitazione di un progetto mai realizzato degli anni Settanta, da cui è scaturito Marguerite et Julien, fenomenologia di un incesto filmata da Valérie Donzelli e presentata in concorso a Cannes proprio quest’anno.

Nella Parigi di metà Novecento, Gruault prese a bazzicare gli ambienti teatrali ma, soprattutto, i cenacoli di vorace cinefilia che gravitavano intorno alla Cinématèque di Henri Langlois. Là dove, tra visioni condivise e dispute torrenziali, si ponevano le basi teoriche della nascente Nouvelle Vague, Gruault strinse longeve amicizie con coloro che sarebbero divenuti i maggiori esponenti della corrente e, in alcuni casi, i suoi partner preferenziali.

Se anche i grandi cominciano dal basso, l’esordio di Gruault, per l’occasione non accreditato, è con un film che non ha certo goduto di buona stampa (ma che non è così deprecabile come l’hanno dipinto), lo stesso che sarebbe valso a Sandra Milo l’appellativo di Canina Canini, coniato da Enrico Lucherini. Vanina Vanini (1961), adattamento della novella di Stendhal, è la prima di una lunga serie di pellicole in costume alle quali Gruault collaborerà, indicative delle sue inclinazioni storicistiche, e l’avvio di un itinerario che lo porterà più volte a incrociare la strada di Roberto Rossellini. Insieme al padre del Neorealismo, infatti, Gruault ridurrà il dramma antimilitarista di Beniamino Joppolo I carabinieri che, divenuto Les carabiniers (1963), recherà a Jean-Luc Godard un fallimentare insuccesso. E non vanno scordati i contributi a La presa del potere da parte di Luigi XIV (La prise de pouvoir par Louis XIV, 1966), opera televisiva che testimonia al meglio la “svolta didattica” di Rossellini, e ai dialoghi francesi del Messia (1975), questo sì, un film sbagliato.

È ad altro, tuttavia, che si lega la fama di Gruault ed è altrove che la sua levatura poetica si espresse compiutamente. Vale a dire, nei sodalizi che instaurò con tre senatori del cinema l’oltralpe. Jacques Rivette, François Truffaut e Alain Resnais.

Quando a Venezia veniva proiettato Vanina Vanini, in realtà Gruault aveva già alle spalle un lavoro capitale che, a causa delle controversie produttive, avrebbe debuttato nelle patrie sale solo alla fine del 1961, benché già nel 1959 la madre di Antoine Doinel lo menzionasse nei Quattrocento colpi di Truffaut. Paris nous appartient è, come noto, la fulminante opera prima di Rivette, ostica e ammaliante al contempo, in cui Gruault favorì lo sfogo estetico ed estatico di due delle ossessioni del regista: il teatro nel cinema e il tema del complotto, metafora dell’inconoscibilità del reale.

Quando a Venezia veniva proiettato Vanina Vanini, in realtà Gruault aveva già alle spalle un lavoro capitale che, a causa delle controversie produttive, avrebbe debuttato nelle patrie sale solo alla fine del 1961, benché già nel 1959 la madre di Antoine Doinel lo menzionasse nei Quattrocento colpi di Truffaut. Paris nous appartient è, come noto, la fulminante opera prima di Rivette, ostica e ammaliante al contempo, in cui Gruault favorì lo sfogo estetico ed estatico di due delle ossessioni del regista: il teatro nel cinema e il tema del complotto, metafora dell’inconoscibilità del reale.

Una voice over, qui come nella maggior parte dei film che Gruault scriverà con e per i suoi cineasti più fidi, si innalza a commento delle dinamiche drammaturgiche, dei luoghi, dei personaggi. Difficile non identificarla come uno stilema che lo sceneggiatore porta in dotazione. Come la voce di un pensiero, interno o meno alla diegesi, che anela alla cattura di un senso nel pandemio dei fatti. Se il primato della mise en scène non è mai messo in discussione da artisti che muovono proprio dalla denigrazione dei copioni illustrativi e blindati del “cinéma de papa”, dove il regista era, a loro detta, subalterno allo sceneggiatore, Gruault tenta sempre e comunque di ricavare uno spazio in cui il cinema possa esercitare la sua anima letteraria. Lo spazio della riflessione.

Gruault è coinvolto anche nel secondo lungometraggio di Rivette, Susanna Simonin la religiosa (Suzanne Simonin, la religieuse de Denis Diderot, 1966), che ancora emana l’odore del mito, saranno i tormentosi trascorsi censori che indussero Godard a indirizzare una dura e celeberrima missiva all’allora ministro della cultura André Malraux, sarà Anna Karina in veste monacale. Una cosa è certa: del romanzo epistolare di Denis Diderot, lo script restituisce l’accigliata denuncia dei soprusi che una società autoritaria e i suoi apparati possono esercitare sul soggetto. Che, solo, si contunde nell’urto con l’incomprensione altrui. Una condizione psicologica che Gruault ha spesso esplorato.

Ad esempio, con Truffaut. Dalla loro comunione spirituale sorgeranno cinque film. O, meglio, cinque capolavori. Basterebbe menzionare Jules e Jim (Jules et Jim) che, nel 1962, innalza l’omonimo testo di Henri-Pierre Roché a un’epica dei sentimenti, tanto più irresistibili se fatali e perniciosi, che oscilla mirabile tra lirismo soffuso, melodramma e ammiccamenti metalinguistici all’età del muto. Ma i due scrissero in coppia anche Il ragazzo selvaggio (L’enfant sauvage, 1970), prendendo le memorie del pedagogo settecentesco Jean Itard e l’episodio del giovane cresciuto nel bosco come una bestia a pretesto per un saggio, che sarebbe garbato a Rousseau, sulla divergenza tra natura e civiltà. E ancora Roché per Le due inglesi (Les deux anglaises et le continent, 1971), censimento crepuscolare di anime amanti, nostalgiche, distanti e colme di rimpianto. È invece amour fou a guidare, in Adele H., una storia d’amore (L’histoire de Adèle H., 1975), le insane peregrinazioni della figlia di Victor Hugo, inobliabile figura che incarna, nell’ineffabilità di un’Isabelle Adjani semplicemente iconica, tanto la pertinacia delle passioni quanto la loro dissennata pazzia. La camera verde (La chambre verte, 1978), ibrido di alcuni racconti di Henry James, è invece una dolcissima e dolente stima della misura in cui la foscoliana “corrispondenza d’amorosi sensi” con chi se n’è andato possa plasmare l’anima di chi c’è ancora. L’aldilà, l’aldiqua. Un rapporto controverso che Gruault ha più volte indagato.

Come, ad esempio, nel terzo e ultimo film sceneggiato per Alain Resnais, il magnifico L’amour à mort (1984), in cui la scommessa con la morte, quasi una parafrasi macabra della scommessa su Dio di Pascal, della protagonista Sabine Azéma che preferisce il suicidio nella speranza, pur fievole, di rivedere l’innamorato estinto, alla certezza, purtroppo inscalfibile, dell’assenza terrena di lui, si estende a una meditazione metafisica sulla libertà, l’autodeterminazione, la responsabilità morale e l’assoluto.

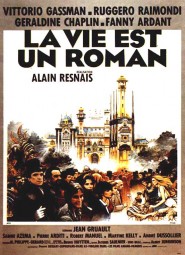

Prima dell’Amour à mort, l’accoppiata Gruault-Resnais aveva creato lo stravagante, fantasioso, ma così cerebrale da apparire ipotermico, La vita è un romanzo (La vie est un roman, 1983), ricordato, da noi, soprattutto per la presenza di Vittorio Gassman nel cast, e, prima ancora, il beffardo e pungente Mon oncle d’Amérique (1980), studio di casi umani secondo parametri etologici, a codificare l’ennesimo teorema sulle (dis)connessioni tra il singolo e la collettività. La sceneggiatura di Mon oncle d’Amerique procacciò a Gruault una nomination all’Oscar e, dato di cui l’Académie non dovrebbe andare troppo orgogliosa, l’unica candidatura al César di tutta una carriera. Ironia della sorte, il César, quell’anno, lo vinsero Truffaut e Suzanne Schiffman per L’ultimo metrò.

Prima dell’Amour à mort, l’accoppiata Gruault-Resnais aveva creato lo stravagante, fantasioso, ma così cerebrale da apparire ipotermico, La vita è un romanzo (La vie est un roman, 1983), ricordato, da noi, soprattutto per la presenza di Vittorio Gassman nel cast, e, prima ancora, il beffardo e pungente Mon oncle d’Amérique (1980), studio di casi umani secondo parametri etologici, a codificare l’ennesimo teorema sulle (dis)connessioni tra il singolo e la collettività. La sceneggiatura di Mon oncle d’Amerique procacciò a Gruault una nomination all’Oscar e, dato di cui l’Académie non dovrebbe andare troppo orgogliosa, l’unica candidatura al César di tutta una carriera. Ironia della sorte, il César, quell’anno, lo vinsero Truffaut e Suzanne Schiffman per L’ultimo metrò.

Il talento dell’inesausto ragazzo dell’Île-de-France si è manifestato in contesti così diversi da ostacolare un rendiconto minuzioso. Ma, oltre ai suddetti, fu al fianco di altri registi di qualità. Con André Téchiné concepì, per la tv, Les soeurs Brontë (1979), biopic sulle tre letterate dello Yorkshire con Adjani nel ruolo di Emily e Isabelle Hupper di Anne. Sempre per il piccolo schermo, nel 1982 si riaccostò a Stendhal per La certosa di Parma di Mauro Bolognini, con Andrea Occhipinti nei panni di Fabrizio del Dongo. Un’incursione in Italia fu il thriller Via degli specchi di Giovanna Gagliardo (1983). Una deviazione per il Belgio, invece, Je pense à vous (1992), uno dei primi lungometraggi di fiction di due documentaristi destinati a diventare i beniamini del festival di Cannes: Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Che poi abbia firmato anche la pièce Crucifixion dans un boudoir turc, messa in scena nel 1987 da Guy Michel all’Odéon e, nel 1989, il libretto dell’opera La noche triste di Jean Prodromidès, non concorre che a confermare l’ampiezza di vedute, l’ingegno politropo e la complessità artistica del personaggio. Ma è sul Parnaso della decima Musa che la sua lezione risuonerà sempre come un’eco maliarda per chiunque aspiri a inventare storie, sketch e dialoghi per lo schermo. Nelle battute infuocate che si scambiano Jeanne Moreau e Oskar Werner in Jules e Jim o nelle lettere che redige Jean-Pierre Léaud nelle Due inglesi. Nell’uscita di scena di Azéma nell’epilogo dell’Amour à mort e nello sconcerto attonito di dubbi e smarrimento in cui lascia l’amico e confessore André Dussollier. Dubbi. Ciò che, appunto, una buona sceneggiatura deve sollevare.