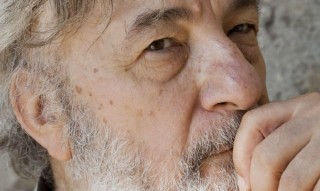

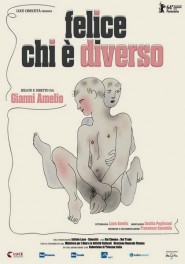

Ad affratellare Felice chi è diverso, deviazione documentaristica di Gianni Amelio dalla via maestra della fiction, a Sandro Penna non è solo un titolo citazionistico. L’anima del poeta modella il film. La semplicità delle parole con cui Penna scriveva i suoi sentimenti e rifletteva su verità profonde riecheggia nei comizi d’amore tra un invisibile Amelio e i tanti interlocutori che, davanti alla macchina da presa, spalancano il cuore con la spinta di un sincerità sofferta e serena, impudente e ritrosa. E se il ricorso puntiglioso alla metrica della tradizione aulica additava, in Penna, una semplicità più apparente che altro, il regista, nel copioso assortimento dei materiali di repertorio e nella disinvoltura con cui maneggia fonti disparate, riconferma l’attitudine a un cinema colto e per nulla ingenuo, pur dietro la cortina di una forma (fin troppo) dimessa, scevra di arzigogoli e diavolerie digitali. Ma, più di tutto, a evocare la presenza morale di Penna è quel tema: l’omosessualità maschile. Nell’Italia del ventesimo secolo.

Ad affratellare Felice chi è diverso, deviazione documentaristica di Gianni Amelio dalla via maestra della fiction, a Sandro Penna non è solo un titolo citazionistico. L’anima del poeta modella il film. La semplicità delle parole con cui Penna scriveva i suoi sentimenti e rifletteva su verità profonde riecheggia nei comizi d’amore tra un invisibile Amelio e i tanti interlocutori che, davanti alla macchina da presa, spalancano il cuore con la spinta di un sincerità sofferta e serena, impudente e ritrosa. E se il ricorso puntiglioso alla metrica della tradizione aulica additava, in Penna, una semplicità più apparente che altro, il regista, nel copioso assortimento dei materiali di repertorio e nella disinvoltura con cui maneggia fonti disparate, riconferma l’attitudine a un cinema colto e per nulla ingenuo, pur dietro la cortina di una forma (fin troppo) dimessa, scevra di arzigogoli e diavolerie digitali. Ma, più di tutto, a evocare la presenza morale di Penna è quel tema: l’omosessualità maschile. Nell’Italia del ventesimo secolo.

Se L’intrepido, l’anno scorso a Venezia, era stato respinto con un’iniqua supponenza, Felice chi è diverso, a Berlino in Panorama, è stato accolto con una commozione che risarcisce l’autore, ma può sortire anche effetti collaterali, tra cui la sopravvalutazione.

Dalle colonie correzionali del Ventennio all’irrisione negli anni del Boom, dalla clandestinità degli incontri fugaci al desiderio di stabilità affettiva. Alternando spezzoni d’intervista ad anziani omosessuali, famosi o meno, di estrazione borghese o popolare, del Nord come del Sud, a filmati e fotografie e stampa d’epoca, il documentario, pur non giungendo primo, rivanga indelebili vergogne nazionali frammiste a storie di vita vissuta. Si era già nella seconda metà del secolo quando gli sketch comici di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, in profetico anticipo sul Vizietto, dileggiavano a suon di stereotipi i “capovolti” (linguaggio d’allora) o pubblicità grottesche illustravano il lavoro delle cliniche dove “guarire” i teenager sospetti, affidandoli al sex appeal di infermiere che, involontariamente, preconizzavano una figura topica del cinema erotico italiano anni Settanta. Epoche agre, in cui anche l’elettroshock o la lobotomia rientravano tra le pratiche “terapeutiche”. E le vignette satiriche colavano burbanza: così ridevano, con gusto greve, i sedicenti sani. Ma anche anni di scoperta di sé, di palpiti inebrianti, di incontri. Magari con il compagno di un’intera vita. E di personaggi. Ninetto Davoli rievoca, immancabilmente, Pier Paolo Pasolini. L’artista Corrado Levi, invece, Filippo De Pisis e le sue inclinazioni, carnali e pittoriche, per la sensualità virile. Paolo Poli sventaglia se stesso con la consueta, istrionica verve.

Da sempre, i reietti occupano una posizione cruciale nella filmografia di Amelio. Che, nell’accostare le vicende di uomini a lungo esclusi e discriminati, come, in passato, quelle di minori abusati o vecchi scaricati dalla Storia, compie una scelta coerente alla sua dimensione autoriale. Omofilia e derelizione. O percepita deformità, prossima all’attrazione da baraccone: l’Amelio cinéphile non può non astenersi dall’alludere a Tod Browning e a Freaks e il racconto del ragazzino cacciato di casa da un patriarca omofobo e accoppiato, in un circo, alla donna senza braccia, gliene offre l’opportunità. Per di più, la personalità cineasta si coglie proprio nel rilievo assegnato al ruolo dei padri nella scoperta della diversità dei figli, essendo la figura paterna, anche se latitante o putativa, il perno dell’antropologia e di molte sceneggiature di Amelio. Figura che non sempre si fa onore.

Ed è proprio uno sguardo sufficientemente ampio all’opera del regista ad alimentare l’impressione che di solitudine e ferocia sociale Amelio abbia parlato molto meglio altrove. Oltre agli innumerevoli déjà vu che accompagnano lo scorrere del documentario (lo zibaldone di articoli vituperanti e ciarpame audiovisivo su PPP è quasi superfluo), l’eterogeneità dei contenuti stenta a comporsi in un disegno organico. E mentre alcune testimonianze necessitano di un maggiore approfondimento per non suonare come sparate (non si può gettare il sasso della presunta bisessualità di Andreotti e nascondere il braccio), abbastanza confuso è il risultato finale, se solo si pensa che, a un certo punto, omosessualità e disforia di genere vengono brutalmente affiancate, come nella notte in cui, Hegel insegna, tutte le vacche sono nere. Quando, poi, Penna ammoniva chi è diverso “essendo egli comune” e rivendicava il valore di una diversità che non accetta omologazione, Amelio sembra continuamente tentato dal richiamo alla cosiddetta normalità, alla celebrazione della coppia di stampo coniugale, a un felicità, in fondo, comune.

In definitiva, i momenti migliori restano Umberto Bindi che canta Il nostro concerto e Ciro Cascina che denuncia, con sapiente filologia, come l’importazione dello sciocco vocabolo “gay” abbia appiattito e inaridito una ricchezza lessicale e semantica ormai perduta. Non è pienamente giustificato, invece, l’intervento, nel finale, di un adolescente di oggi a confronto con il suo orientamento sessuale, che spinge a domandarsi perché Amelio abbia saltato almeno una generazione, non priva di meriti in termini di rivendicazione di diritti. Anche se l’ interrogativo che più resinoso rimane addosso, a scrutare il velo di mestizia negli occhi della maggior parte degli intervistati, è un altro: è davvero felice chi è diverso?