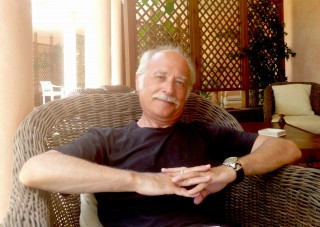

Non è usuale che un personaggio dei fumetti venga considerato come se fosse una persona in carne ed ossa, perfino come un amico. Se accade, allora lo si deve alla capacità dell’autore, che è riuscito a descriverlo in un modo così realistico e umano da far dimenticare al lettore che si tratta (solo) di un personaggio di carta. È quello che succede se si prende in mano un albo di Ken Parker o di Julia, le due creature più famose di Giancarlo Berardi. Il primo, disegnato dall’amico Ivo Milazzo, ha costituito negli anni Settanta una rivoluzione per stile, linguaggio e contenuti nel panorama italiano dei fumetti, al punto che tuttora, a distanza di molti anni dalla chiusura della serie, resta un oggetto di culto per lettori e appassionati. Julia è una delle punte di diamante della Sergio Bonelli Editore, che ogni mese propone nelle edicole italiane le sue avventure noir caratterizzate da una decisa introspezione psicologica.

Pur nella diversità degli scenari in cui si muovono, il western della Frontiera per Ken e la città contemporanea per Julia, entrambi i personaggi sono testimoni partecipi dell’umanità che li circonda, le avventure vissute li segnano, li cambiano. E tutto questo è realizzato attraverso sceneggiature ben congegnate, nelle quali, come nella musica, la gestione del ritmo, delle pause, dell’alternarsi degli alti con i bassi, è ciò che rende coinvolgente ed emozionante la lettura. Questi ed altri sono i temi della piacevole conversazione che ho intrattenuto con Giancarlo Berardi.

Alessandro Olivo (AO): Signor Berardi, la sua più che quarantennale carriera l’ha vista compiere i primi passi sui banchi di scuola delle magistrali, dove conobbe Ivo Milazzo, ovvero il disegnatore di tante sue storie, che vi hanno reso celebri nel mondo del fumetto internazionale. Questa “magica” alchimia ebbe inizio da una striscia satirica: Il Palafita. Quali ricordi ha oggi di quella lontana esperienza e che cosa vi insegnò?

Giancarlo Berardi (GB): Veramente, iniziò sul giornalino di classe, Il Lambruschino, dove Ivo caricaturizzava i nostri insegnanti e illustrava le mie battute. Il Palafita venne in seguito e fu il primo progetto che condividemmo. Una serie di strisce autoconclusive con questo personaggio seminudo, incorniciato da una gran barba bianca, che, appollaiato su un palo, spargeva grani di saggezza. Tenero e ingenuo, visto oggi.

AO: Quali impressioni ebbe del mondo dei comics made in USA, di cui fece esperienza diretta durante un periodo trascorso nei primi anni Settanta in quel paese? Le è rimasto il rimpianto di non aver accettato l’offerta di lavoro della Marvel?

GB: Gli USA esercitavano un certo fascino su di me, anche perché le mie letture e i miei studi erano indirizzati verso la cultura anglo-americana. Per non parlare dei film. In quegli anni ebbi la fortuna di conoscere e frequentare i più grandi maestri del comic statunitense, che vivevano in una sorta di comunità tra New York e il Connecticut: Neal Adams, Sergio Aragonés, Dick Browne, Dick Giordano, Joe Kubert, Gray Morrow, John Cullen Murphy, John Prentice, Johnny Romita, Bud Sagendorf, Mort Walker, Al Williamson… e tanti altri. Tutti mi accolsero con simpatia e curiosità, aprendomi lo scrigno dei loro lavori e rispondendo alle mie domande. Fu come un corso universitario accelerato di narrazione a fumetti. Imparai che si trattava di un lavoro con una grande dignità professionale, e me ne innamorai definitivamente. Romita mi propose di fermarmi a lavorare per la Marvel, ma io dovevo ancora terminare gli studi e a casa avevo una fidanzata che mi aspettava. Oltretutto, certi aspetti dell’America non mi piacevano affatto. Preferii tornare a casa e farmi la mia carriera. Oggi ne sono felice: non avrei potuto trascorrere la vita a raccontare i tormenti di un supereroe!

AO: Nel giugno del 1977 Ken Parker esordì in edicola, dieci anni esatti dopo Storia del West, l’opera a fumetti che ha consacrato Renzo Calegari e Gino D’Antonio. Lei e Milazzo foste influenzati da quella serie e, se sì, come?

GB: Quello che mi colpì fu il numero 25, disegnato da Calegari, che passai subito a Ivo. La qualità delle illustrazioni era superba, ma soprattutto dimostrava che esisteva un altro mondo al di là di Tex. La Storia del West narrava le storie minime delle persone normali sullo sfondo della grande Storia. Io, figlio di operai, con origini contadine, volevo raccontare il mio ambiente, la mia gente. Inoltre, le sceneggiature e i disegni erano molto vicini al linguaggio del cinema, una delle mie grandi passioni. Fui influenzato, eccome, anche se nel prosieguo imboccai una strada più autonoma, meno “borghese”, diciamo. Volevo affondare la penna nei temi sociali, nei grandi interrogativi esistenziali e nella richiesta di cambiamento che proveniva dal Sessantotto.

AO: Usare il western come sfondo per trattare tematiche contemporanee quali la condizione della donna, le discriminazioni razziali, i diritti dei lavoratori, dei disabili, solo per citarne alcune, fu una scelta programmatica iniziale o piuttosto una spontanea evoluzione mano a mano che la serie procedeva?

GB: No, lo decisi subito, e credo s’intuisca dalla lettera che scrissi a presentazione del primo albo. M’interessava raccontare la mia epoca, non fare dell’avventura fine a se stessa.

AO: Durante gli anni di Ken Parker, come fu il rapporto tra lei, “sessantottino anarchico e ribelle”, e Sergio Bonelli che, come lei ha scritto ne Il Diario di Julia, era “sì aperto e sensibile ma dirigeva la sua impresa con tratto paternalistico”?

GB: Conflittuale. Due caratteri forti, che non cedono facilmente. Sergio, abituato ai salamelecchi di alcuni collaboratori, non gradiva il mio modo di rapportarmi alla pari. In più di un’occasione arrivammo alla lite e alla rottura dei rapporti, che furono riannodati grazie all’intermediazione di Decio Canzio, il direttore generale. La stima professionale e umana non venne mai meno, però. Negli ultimi anni, quando ci incontravamo alle varie fiere, Bonelli mi voleva sempre al suo fianco.

AO: Ripensando alla difficile vita editoriale di Ken Parker e ai numerosi passaggi di formato e contenitore che ha avuto, se potesse tornare indietro nel tempo, cambierebbe qualche decisione?

GB: Avevo ventiquattro anni, quando scrissi Lungo Fucile, una storia “one shot” per la collana Rodeo. Visto il risultato, Bonelli mi disse di continuare con una seconda, a cui ne seguì una terza. Ivo Milazzo impiegò molto tempo a realizzare questi albi, e io rimasi senza lavoro per mesi, finché non mi fu proposto di scrivere una lunga avventura de Il Piccolo Ranger. Nel 1976, l’editore decise che il personaggio meritava una collana tutta sua e arruolò altri disegnatori. Ne fui felice, naturalmente, ma non avevo idea di cosa comportasse una cadenza mensile. I nuovi collaboratori, non essendo abituati al mio modo di sceneggiare, realistico e oggettivo, faticavano a rendere le sfumature della recitazione. Inoltre, Ivo non riusciva a mantenere il ritmo, di modo che finimmo per disertare le edicole per mesi. Decisi così di chiudere la pubblicazione dopo cinquantanove numeri. Le traversie di Ken continuarono fino al 1996, quando scrissi definitivamente la parola “fine”. L’esperienza di Chemako, comunque, mi fu molto utile per Julia, che nacque con una consapevolezza professionale maggiore.

AO: Prima e durante la pubblicazione di Ken Parker diversi altri personaggi a fumetti nacquero dalla sua creatività. A me è sempre piaciuto Tiki, il giovane guerriero yanomani della foresta amazzonica, che vede minacciate dall’uomo bianco la sua libertà e la sua stessa vita. Come nacque l’idea e perché fu scelto un soggetto così particolare?

AO: Prima e durante la pubblicazione di Ken Parker diversi altri personaggi a fumetti nacquero dalla sua creatività. A me è sempre piaciuto Tiki, il giovane guerriero yanomani della foresta amazzonica, che vede minacciate dall’uomo bianco la sua libertà e la sua stessa vita. Come nacque l’idea e perché fu scelto un soggetto così particolare?

GB: In quel periodo, il governo brasiliano decise di aprire una nuova strada, la Transamazzonica, usando il napalm per disboscare l’intricata foresta pluviale. Il progresso lo esigeva. Peccato che là sotto vivessero alcune migliaia di indios, che dalla vegetazione traevano tutto il necessario per la sopravvivenza. Un altro terribile genocidio, di cui è costellata la storia dell’umanità. E altri seguiranno, purtroppo. Interruppi la serie, perché il direttore del Giornalino non gradiva che sulla sua rivista fossero trattati certi temi. Mi disse che Tiki avrebbe dovuto combattere con i leoni, come un novello Tarzan. Gli risposi che nella foresta amazzonica non c’erano leoni. E me ne andai.

AO: Il rispetto reciproco, basato sulla conoscenza e non sul pregiudizio, come fondamento per la convivenza fra uomini, al di là delle diversità, sono il messaggio di Terra maledetta, quanto mai attuale. Nel 1977 l’Italia non aveva ancora conosciuto il fenomeno dell’immigrazione, se non quella interna da Sud a Nord: oggi chiusure e paure dettate dall’ignoranza e fomentate da una certa politica creano muri anziché ponti e il Mediterraneo rischia di diventare un cimitero militarizzato. Pensa che anche con la cultura, e quindi con un fumetto, si possa invertire questa tendenza?

GB: La cultura è l’unico antidoto contro la stupidità dell’uomo. Quello che siamo e che saremo è già scritto da secoli nei libri di storia. Ma gli esseri umani continuano a commettere gli stessi errori, a non imparare dall’esperienza del passato. Se un fumetto può aumentare questa consapevolezza, che sia il benvenuto.

AO: Welcome to Springville ha narrato con humor e ironia le storie di gente comune, in una piccola città del West. Pensa che la Storia sia fatta dalle storie delle singole persone o che sia invece qualcosa che accade sopra le loro teste, di cui loro sono solo semplici spettatori e, alcune volte, perfino vittime?

AO: Welcome to Springville ha narrato con humor e ironia le storie di gente comune, in una piccola città del West. Pensa che la Storia sia fatta dalle storie delle singole persone o che sia invece qualcosa che accade sopra le loro teste, di cui loro sono solo semplici spettatori e, alcune volte, perfino vittime?

GB: La storia viene determinata dai potenti, che hanno in mano il destino economico del mondo. Il popolo la subisce. Con qualche rara eccezione, che prende il nome di “Rivoluzione”. La democrazia è una splendida utopia, mai pienamente realizzata. Ne abbiamo un esempio in Italia, dove questa parola viene citata continuamente, anche se al governo perdura un’anchilosata inamovibile oligarchia.

AO: L’approccio personale che lei diede a Tex Willer in Oklahoma! spinse Sergio Bonelli a pubblicare la storia non sulla serie regolare ma su un supplemento (diventato poi la collana dei Maxi Tex): come a dire che il suo Tex era troppo diverso dai canoni di Gian Luigi Bonelli. Fu più un apprezzamento o una “bocciatura”?

GB: Sergio apprezzò molto il mio Oklahoma! – anche se ne censurò qualche pagina – però temeva il giudizio dei lettori texiani, piuttosto conservatori e restii alle innovazioni. Scrisse una premessa all’edizione, in cui usò bellissime parole nei miei confronti, definendomi “principe del fumetto” (il re era suo padre). Per me, si era trattato di una sfida. Ero cresciuto con Tex e rispettavo molto il suo autore. Affrontai il lavoro con grande umiltà, leggendo almeno duecento episodi di Aquila della Notte. Ne diedi una versione il più possibile aderente all’originale, ma, evidentemente, un po’ di “berardite” filtrò tra le righe. L’albo venne ristampato più volte.

AO: Con Julia lei racconta il lato oscuro presente in ciascuno di noi senza moralismi. Julia, infatti, non incontra lungo la sua strada dei mostri o dei folli, ma affronta persone che per mille motivi agiscono in modo tremendo e cerca di porli di fronte alle proprie responsabilità. Se questo atteggiamento fosse mantenuto da tutti gli operatori che si relazionano al crimine, prevenendolo o reprimendolo, (forze dell’ordine, magistrati, avvocati, polizia penitenziaria, operatori sociali), le carceri sarebbero meno piene e, nello stesso tempo, un posto più umano. Cosa pensa di questo problema?

GB: La giustizia, come la democrazia, è un’utopia che va perseguita senza sosta. Una società ingiusta crea squilibri anche nei singoli. Il problema è che il mondo occidentale ha messo al centro del proprio interesse il denaro, relegando l’uomo e i suoi bisogni più profondi in un ruolo secondario. Ci vengono offerti oggetti di consumo al posto di sentimenti. Solitudine al posto di solidarietà, sesso al posto di amore. Il disagio crea rabbia, la rabbia si sfoga nella violenza. Il singolo operatore della giustizia può fare ben poco. Bisogna affrontare il problema alla fonte. Cominciando da una distribuzione più equa delle risorse del pianeta.

AO: Con le dovute e ovvie differenze di contesto e temi affrontati, in confronto alla storia molto burrascosa e ricca di cambiamenti di Ken, il mondo di Julia è decisamente più stabile. Perché non ha ancora innescato un fattore di squilibrio che faccia evolvere narrativamente la serie secondo un binario piuttosto che un altro?

AO: Con le dovute e ovvie differenze di contesto e temi affrontati, in confronto alla storia molto burrascosa e ricca di cambiamenti di Ken, il mondo di Julia è decisamente più stabile. Perché non ha ancora innescato un fattore di squilibrio che faccia evolvere narrativamente la serie secondo un binario piuttosto che un altro?

GB: Il West è la storia di una conquista, di un travalicamento delle frontiere. Un’epopea di cambiamenti. Per questo ci affascina, perché è la metafora dell’uomo che si guadagna il suo spazio a dispetto della natura ostile e delle avversità. Ma quali sono, oggi, i mutamenti possibili in una grande città? Un ramo nuovo della metropolitana? Lo sciopero dei taxi? Si tratta di fasi storiche e di ambienti diversissimi, ognuno con le sue peculiarità. Julia non è un western cittadino. È lo specchio della nostra realtà. Ognuno di noi è invischiato in una tela di ragno che ci impedisce di muoverci troppo. Siamo prigionieri della struttura che abbiamo costruito intorno a noi. I sommovimenti sono solo interni. Trovare la strada per far fluire i sentimenti, placare l’angoscia.

AO: Attraverso la rubrica della posta Il Diario di Julia ha instaurato un rapporto molto intimo e di complicità affettiva con diversi lettori, affrontando spesso temi molto delicati. Lei e Julia, con la quale si alterna nelle risposte, non vi siete mai sentiti investiti da troppa responsabilità?

GB: Sicuramente. Ma, le responsabilità, bisogna assumersele nella vita. Non si può sempre deputare. Benché non sia più di moda. Una volta, per cambiare il contatore del gas veniva a casa un operaio, oggi arrivano in cinque. Una volta, Nicolò Carosio o Nando Martellini commentavano le partite da soli, oggi ci si mettono in tre. Una volta un imprenditore guidava la sua impresa, oggi è circondato da amministratori delegati, direttori responsabili, manager generali… In pratica nessuno vuol rispondere dei propri impegni. Julia è una serie noir, con una forte impronta psicologica. Era inevitabile che i lettori mi ponessero dei quesiti in tema. D’altronde, fa parte di un accordo non scritto che ho proposto fin dal primo numero: voi raccontate una storia a me, e io ne racconto una a voi.

AO: Nel 2012 la Sergio Bonelli Editore ha iniziato la pubblicazione di due nuove serie: Saguaro e Le Storie. Quest’ultima si ispira esplicitamente alla collana Un uomo un’avventura, alla quale anche lei e Milazzo contribuiste con il volume L’Uomo delle Filippine. Come giudica questa nuova avventura editoriale bonelliana?

GB: Affascinante. Ne sono previsti una sessantina di numeri, dove si alterneranno disegnatori e sceneggiatori della vecchia e nuova guardia: una ribalta formidabile da cui potranno uscire i talenti del futuro, quelli che racconteranno la nostra epoca, come fece Ken con il post-Sessantotto e Julia con il passaggio al nuovo secolo.

AO: Oggi c’è la tendenza in Italia da parte di molti a contrapporre un fumetto d’autore, da libreria, a un altro popolare, da edicola, per cercare di invogliare ai fumetti coloro, e sono tanti purtroppo, che credono che si tratti solo di una lettura banale per ragazzi. A tal fine si usa il termine graphic novel distaccandosi così, anche con le parole, dal termine fumetto. Cosa ne pensa?

GB: Dai tempi del Gattopardo, il cambio di etichette e di definizioni è solo un escamotage per lasciare tutto com’è. Non mi risulta che il ruolo dell’“operatore ecologico” si differenzi da quello dello spazzino, né che “il diversamente abile” riscuota più rispetto dell’handicappato. Fumo negli occhi. Una società immobile, ogni tanto, ha bisogno di autoridefinirsi, per fingere un progresso che non c’è. Alla stessa stregua, certi critici di fumetto fanno a gara per imporre nuove categorie. Io, per esempio, ho realizzato fumetti d’autore e fumetti popolari. Come devo considerarmi? E ho scritto più di trecento “graphic novels”, senza saperlo. Vale lo stesso? Ma la mia definizione critica preferita è “autore completo”, cioè, chi scrive e disegna una storia autonomamente. Sarebbe come dire che Vittorio De Sica, John Ford, Alfred Hitchcock non erano autori completi, perché non si scrivevano i loro film. Fortuna che sono morti.

AO: Serietà, onestà e rispetto per il lettore sono stati alcuni dei valori più importanti che hanno caratterizzato il lavoro di Sergio Bonelli. Secondo lei quale è stato il contributo maggiore che l’autore ed editore milanese ha dato al fumetto italiano?

GB: Qui non si tratta solo di fumetto. Sergio Bonelli è stato il vero iniziatore della letteratura popolare in Italia. Questo fenomeno, iniziato fin dal Settecento in Inghilterra e in Francia, e industrializzato negli Stati Uniti durante il Novecento, non aveva mai attecchito nel Bel Paese, afflitto dal concetto di “Cultura Alta”. Eccezioni straordinarie come Pinocchio non hanno dato l’avvio a un filone vero e proprio. La produzione seriale bonelliana, che dura da più di sessant’anni, è stata la prima a costruire un corpus coerente, tutto italiano, capace di influenzare la cultura e la coscienza di un popolo.

Trackback/Pingback