Nell’arco di un mese, mi capita spesso di effettuare letture incrociate: un po’ per motivi di lavoro, un po’ perché il mio cervello si immalinconisce se non gli fornisco la sua dose mensile di letteratura variegata. Di solito, questo mio “metodo” non dà adito a rimproveri o discussioni da parte di chi mi circonda; a volte, tuttavia, chi non mi conosce bene solleva il dubbio che un simile atteggiamento generi solo confusione mentale e non porti a nulla di buono.

Nell’arco di un mese, mi capita spesso di effettuare letture incrociate: un po’ per motivi di lavoro, un po’ perché il mio cervello si immalinconisce se non gli fornisco la sua dose mensile di letteratura variegata. Di solito, questo mio “metodo” non dà adito a rimproveri o discussioni da parte di chi mi circonda; a volte, tuttavia, chi non mi conosce bene solleva il dubbio che un simile atteggiamento generi solo confusione mentale e non porti a nulla di buono.

Mi rendo conto che leggere, nello stesso mese, Mosaico balzachiano, dedicato alla figura della donna nella Commedia umana di Balzac; My Family and Other Animals, divertente romanzo di Gerald Durrell; e Black Butler, manga dall’atmosfera dark ambientato nell’Inghilterra vittoriana, possa sembrare un controsenso, ma io ho sempre considerato normale abbinare le mie letture agli stati d’animo da me vissuti sul momento e non ci ho mai visto niente di negativo.

Il mese scorso, ho avuto la possibilità di vedere ancora una volta confermata questa mia teoria quando ho letto in contemporanea Un anno (1) – Primavera e Far from the Tree. Si tratta di due libri molto diversi tra loro, sia per struttura che per genere e contenuti, il cui filo conduttore è il tema dell’identità.

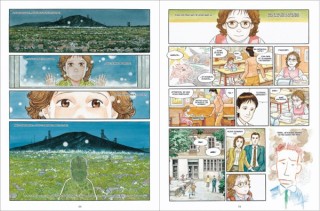

Un anno (1) – Primavera è una graphic-novel nata dalla collaborazione tra il celebre fumettista giapponese Jiro Taniguchi e lo sceneggiatore francese Jean-David Morvan. Il libro, dedicato ai bambini assistiti dall’IME (Istituto Medico-Educativo) di Soissons, si pone lo scopo di presentare la diversità sotto una luce nuova. Capucine, la protagonista, è una bambina di dieci anni affetta da trisomia 21. I genitori erano stati informati di questa sua condizione fin da prima che nascesse e, consapevolmente, avevano deciso di non praticare l’interruzione terapeutica di gravidanza. La bambina è sempre stata allegra, spensierata e vivace, e ha sempre considerato se stessa normale. Alla soglia dei dieci anni, però, Capucine inizia a percepire in modo diverso lo sguardo degli altri; si rende conto che i genitori la osservano con preoccupazione, e che i parenti sembrano compatirla non si sa per quale motivo. Il suo amichetto immaginario, un disegno di un animaletto nero che lei chiama Durududù, diventa motivo di agitazione quando la bambina, nel tentativo di renderlo più vivo, dipinge di nero un peluche appena regalatole dalla zia. “Non capisco perché si sia accanita proprio sul mio regalo!”, esclama sconvolta quest’ultima. In realtà, si trattava solo di un gioco, ma tanto basta perché il padre si metta in allerta, e cominci a tenerla d’occhio, nel timore che diventi ritardata.

La gioia di Capucine si va, così, via via affievolendo mentre legge nel volto del padre l’espressione di chi ha accettato una figlia diversa ma, in fondo, la vorrebbe normale. Nel tentativo di rendere felici i genitori, la bambina arriva anche a fingere di capire le cose quando, invece, il concetto non le è chiaro, nella speranza che questo sia sufficiente a placare gli animi. Quando la madre sarà convocata dalla direttrice della scuola, incaricata di informarla che la bambina non riesce a stare al passo con gli altri e che sarebbe opportuno trasferirla in un istituto specifico, il rapporto della coppia andrà lentamente in frantumi costringendo la bambina ad acquisire piena consapevolezza di sé, e ad imparare quanto la sua diversità la renda unica.

L’opera di Taniguchi e Morvan era, in origine, suddivisa in quattro volumi, uno per ogni stagione della vita e della crescita di Capucine. La casa editrice francese Dargaud, però, ne ha sospeso la pubblicazione, per ragioni imprecisate, subito dopo l’uscita del primo albo. Malgrado ciò, Un anno (1) – Primavera resta comunque un testo di grande valore educativo, il cui obiettivo è dimostrare che i bambini speciali come Capucine nascono per darci la cosa più preziosa: un amore incondizionato e privo di discriminazioni.

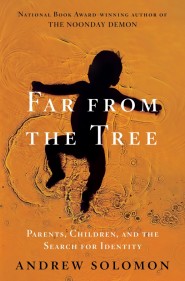

Rispetto alla graphic-novel, il saggio Far from the Tree (il cui titolo riprende, e allo stesso tempo smentisce, il detto popolare the apple does not fall far from the tree/la mela non cade lontano dall’albero) analizza nei minimi dettagli le differenze identitarie, partendo dal presupposto che l’essere diversi non va interpretato come un fattore negativo, ma come un ulteriore arricchimento personale.

Rispetto alla graphic-novel, il saggio Far from the Tree (il cui titolo riprende, e allo stesso tempo smentisce, il detto popolare the apple does not fall far from the tree/la mela non cade lontano dall’albero) analizza nei minimi dettagli le differenze identitarie, partendo dal presupposto che l’essere diversi non va interpretato come un fattore negativo, ma come un ulteriore arricchimento personale.

Il plurilaureato, e pluripremiato, Andrew Solomon, già candidato al Premio Pulitzer nel 2002 per The Noonday Demon: An Atlas of Depression (tradotto in italiano con il titolo: Il demone di mezzogiorno, depressione: la storia, la scienza, le cure), effettua un’accurata indagine psicologica, basandosi su una serie di interviste a quei genitori i cui figli si allontanano completamente dalle aspettative che essi proiettavano su di loro fin dal concepimento. Lo stesso Solomon ha sperimentato sulla propria pelle cosa significa non rientrare in quell’idea di “normalità” che un genitore vorrebbe sempre veder realizzata: scopertosi omosessuale fin dall’adolescenza, ha faticato non poco per farsi accettare, ma soprattutto per accettare se stesso e non cadere nell’errore di sposare una donna, da lui non amata, pur di creare una parvenza di famiglia normale come i suoi genitori esigevano. Ora è felicemente sposato con un uomo, e insieme stanno allevando un bimbo di quattro anni.

Far from the Tree ha, come punto di partenza, la distinzione tra identità verticale e identità orizzontale. L’identità verticale riguarda quei tratti, anche culturali, che un figlio condivide con la coppia che lo ha concepito: l’etnicità (il colore della pelle coincide generalmente con quello dei genitori), la lingua (intesa come madrelingua, anche se un bambino può nascere bilingue), la religione (in quanto una coppia di cattolici tenderà ad educare il proprio figlio al cattolicesimo, benché egli, in seguito, sia libero di decidere se cambiare religione o rinunciare del tutto alla fede) e la nazionalità (salvo il caso di figli di immigrati). L’identità orizzontale, in compenso, si riferisce a quelle caratteristiche estranee ai propri genitori che avvicinano il bambino a un altro gruppo sociale. Tali elementi distintivi possono essere collegati a delle disabilità fisiche (sordità, nanismo, ecc.), intellettive (autismo, trisomia 21), mentali (schizofrenia, psicopatia), ad un diverso modo di concepire la propria sessualità (transgenderismo, lesbismo, omosessualità), ad episodi di violenza subiti dalla madre durante il concepimento (figli nati in seguito a uno stupro), a particolari talenti o capacità che i genitori non sanno come gestire (vedesi il caso di un bambino prodigio).

Solomon non giudica, ma riporta accuratamente emozioni, sensazioni e sofferenze di coloro che sono quotidianamente in contatto con un essere umano così diverso da loro, eppure così simile, che ha tanto da insegnargli sull’amore e sulla vita. Il primo passo, secondo l’autore, è riconoscere che la diversità non è una vergogna, ma una caratteristica di cui fare tesoro per imparare a migliorare noi stessi e gli altri.

Concludendo, si può affermare che mentre Un anno (1) – Primavera si focalizza sull’esperienza diretta di Capucine e sul suo modo di percepire gli altri, Far from the Tree prende in esame chi si trova indirettamente coinvolto nella situazione. Letti assieme, i due testi si completano l’un l’altro costituendo un’utile bibliografia sull’argomento.