Halo, moja draga, non vorrei dare l’impressione di quella che non sa dove andare cinque minuti prima dell’inizio del corso, ma… è al Miela, vero?”

Halo, moja draga, non vorrei dare l’impressione di quella che non sa dove andare cinque minuti prima dell’inizio del corso, ma… è al Miela, vero?”

– “Ciao draga. Sì, è dal Miela, ma non è proprio al Miela, è nel palazzo accanto, quello con l’angolo mozzato[1]: entri e sali su, al secondo piano”

– “Ah, aspetta, avete la luce accesa? Con le finestre che danno sulla via?”

-“…Sì…”

-“Okay, posso farcela… ma sei alla finestra?”

-“Mi vedi? Io non ti vedo”

-“Vedo un’ombra alla finestra, o sei tu, o avete gli spettri”

– “Io non ti.. ah sì, adesso ti vedo, a dopo, bog!”

-“Bog!”

Esordisco così, al corso organizzato da Bottega Errante in concomitanza con il Trieste Film Festival intitolato “Viaggia con parole tue – il serbo-croato e i Balcani”: facendo la figura dell’inconsapevole ancora prima di farmi vedere in faccia. Terminati i due piani di scale, appaio anche affannata e fuori forma.

Nella mediateca della Cappella Underground – un posto bellissimo, a due passi da casa mia, dove ovviamente non ero mai stata, pieno di riviste sul cinema e DVD disponibili per prestito e consultazione – sono raccolte già alcune persone, fra cui la curatrice del corso, Federica Moro, e la responsabile dell’organizzazione, Chiara Boscarol, che abbiamo già conosciuto.

Le partecipanti al corso hanno età e competenze diverse; addirittura c’è chi ha studiato il serbo-croato alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori e io, che con i miei “Halo draga” e “Bog” pensavo di essere la più esperta, mi scopro presto poco più che esordiente rispetto alle compagne. Si profila cupa all’orizzonte la prospettiva di dover seriamente studiare per stare al passo delle lezioni.

Pochi minuti dopo il mio arrivo, però, l’unica quota azzurra mi strappa alla disperazione. Giunge, infatti, una coppia di giovani che non ha alcuna competenza sulla lingua, grazie alla cui presenza il corso si svolgerà secondo il programma originale pensato dalla Moro, partendo dai fondamentali.

Il corso inizia con le presentazioni di rito, in cui ciascuno spiega le motivazioni che l’hanno spinto a partecipare. Tutti subiamo il fascino dei Balcani, quella loro complessità che non capiamo fino in fondo e che per questo ci attrae, quel loro essere “così vicini, così lontani” (Milano è più vicina a Sarajevo che a Madrid, ma quale Italiano non ha, istintivamente, maggiore familiarità con la Spagna?), collocati, più che nell’altrove, in un altro tempo.

Chi ha buone competenze linguistiche è attratto dall’aspetto culturale del corso (e Federica ha aneddoti a sufficienza per non deluderli), chi, invece, non va oltre i saluti e i numeri – imparati “origliando” in negozio – è mosso dal desiderio di poter meglio interagire con gli abitanti della ex-Jugoslavia durante i propri viaggi in quei Paesi.

La prima questione che affrontiamo è proprio quella della denominazione della lingua.

Dopo averci mostrato in quali zone sia diffusa, Federica spiega alla classe il suo punto di vista sul come chiamare la lingua dei Balcani e, per farci meglio comprendere come le differenze linguistiche fra un territorio e l’altro, non solo non corrispondano ai confini politici, ma non siano più rilevanti dello “scarto” dalla lingua standard che si ha anche in Italia, fra una regione e l’altra, ci mostra il divertente sketch del gruppo satirico Top Lista Nadrealista[2]. In questo video[3], un eminente linguista propugna nomi specifici per ogni variante locale della lingua, illustrando con esempi pratici e contributi video come tali differenze siano evidenti e non di rado limitanti per la reciproca comprensione.

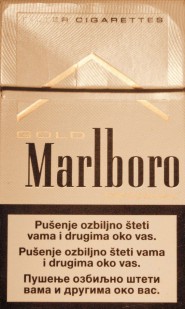

Pochi anni dopo, il paradosso è diventato realtà, come è facile constatare anche nei più semplici oggetti del quotidiano, come i pacchetti di sigarette.

Pochi anni dopo, il paradosso è diventato realtà, come è facile constatare anche nei più semplici oggetti del quotidiano, come i pacchetti di sigarette.

Per alcuni parlanti, la questione del nome delle lingua è ancora molto delicata, tanto che anche Bruxelles, in vista dell’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, è impegnata a dirimerla, con ipotesi al momento molto poco soddisfacenti dal punto di vista linguistico (in proposito, durante il corso è stato citato un recente, illuminante articolo dell’Osservatorio su Balcani e Caucaso).

La nostra insegnante, però, ci rassicura sul fatto che, se un domani dovessimo usare un vocabolo di matrice serba con un interlocutore croato o viceversa, saremo trattati con indulgenza, poiché è molto raro che si pretenda purismo linguistico dagli stranieri, il cui sforzo per comunicare nella lingua locale è, invece, sempre apprezzato.

Entrando, dunque, nel vivo della lingua parlata e nell’aspetto pratico del corso, impariamo a salutare.

Il programma della Moro, infatti, è quello di darci un bagaglio essenziale di lingua, così che al termine del corso possiamo subito partire e parlare… o, almeno, non essere maleducati, e riuscire a salutare e presentarci.

Così come il mio poco serbo-croato mi risale come la peperonata durante le lezioni di sloveno, così il mio pochissimo sloveno si vendica tornando a galla come un cadavere dalle profondità del mio subconscio, e sono tutta un “Dober večer, kako si?” (che si pronuncia [‘dober ve’t∫ir, ka’ko si]), anziché “Dobro veče, kako si? ([‘dobro ‘vet∫er, ‘kako si]).

A parte questo, le prove pratiche di presentazione sono uno spasso. Subito familiarizziamo con l’alfabeto e le leggere differenze di pronuncia non sono un ostacolo, anche perché la riforma ortografica del XIX secolo ha stabilito una corrispondenza biunivoca tra fonema e grafema, e i possibili errori di pronuncia sono scongiurati già dopo le prime esercitazioni.

Certo, all’inizio, un paio di volte abbiamo risposto “bene grazie” alla domanda “come ti chiami?”, e “piacere” a “di dove sei?”, ma alla fine della lezione eravamo già padroni delle espressioni, e ora siamo perfettamente in grado di impicciarci degli affari degli altri anche in serbo-croato.

Significa poter fare il terzo grado a diciassette milioni di persone!

Trackback/Pingback