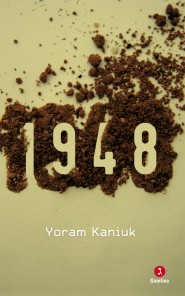

Un arabo buono esce in Israele nel 1983. A leggerlo oggi, riproposto (finalmente) da La Giuntina, pare non sia passata una settimana. Segno che l’argomento, una terra contesa da due popoli, continua ad essere attuale con la stessa forza di vent’anni fa. Se questo libro non invecchia è perché l’autore è in grado di proporre una prosa sempre presente a se stessa, gonfia di significato, ancorata all’oggi grazie ad un’impalpabile ma lucida preveggenza che annuncia il domani.

Un arabo buono esce in Israele nel 1983. A leggerlo oggi, riproposto (finalmente) da La Giuntina, pare non sia passata una settimana. Segno che l’argomento, una terra contesa da due popoli, continua ad essere attuale con la stessa forza di vent’anni fa. Se questo libro non invecchia è perché l’autore è in grado di proporre una prosa sempre presente a se stessa, gonfia di significato, ancorata all’oggi grazie ad un’impalpabile ma lucida preveggenza che annuncia il domani.

È un libro da maneggiare con cura, da custodire come una pietra preziosa. Altamente esplosivo, come tutto il materiale che esce dalla penna di Kaniuk.

La storia è quella di Yosef che in una lunga, lunghissima confessione, riporta le sue memorie. A partire dal presente, l’arrivo al bar Kassit e l’incontro con quegli strani personaggi che lo popolano, ripercorre la sua vita, il suo passato, fino a riportare a galla le gesta dei suoi avi. Perché Yosef non è un individuo qualunque e non abita in un paese qualunque. Madre ebrea e padre arabo, vive in Israele. Nelle sue vene scorre il sangue di un conflitto ancestrale, egli è la sintesi, il frutto ibrido di un’unione inverosimile. La mescolanza di due storie e di due culture lacera il protagonista, imprigionato all’interno di una doppia identità che è capace solo di realizzarsi in una non identità.

Chi è Yosef? È figlio di Eva, a sua volta figlia di ebrei tedeschi arrivati in Palestina a ridosso del conflitto mondiale e i cui nonni, rimasti in Europa, muoiono in campo di concentramento. Eva è un’eroina nazionale, figura mitica studiata nelle scuole israeliane, uccisa per mano araba. Ma è anche figlio di Azury, arabo “illuminato”, colto e di sinistra, nipote di Sherara, che sognava un impero arabo. I destini delle due famiglie si allacciano nel corso della storia, operano una saldatura immaginaria tra due popoli attraverso un amore incorporale, a momenti incestuoso, scintilla che innesca la nascita di Yosef.

Un’antica moneta si rinsaldava, peccato che non ci si potesse comprare più nulla.

L’incontro casuale tra Franz, il padre di Eva, e Azury è ricco di suggestioni e segna l’inizio di tutto. Arruolatosi nell’esercito del Kaiser, Franz giunge in Palestina per la prima volta nel 1917. La divisa che veste suggerisce la sua appartenenza. Egli, ebreo che della tradizione ebraica tutto ignora, in quella terra si sente alieno.

Franz si sentì catapultato indietro di un altro secolo, in cui non esistevano né grazia né bellezza. Gli ebrei del posto gli sembravano degli spaventapasseri piantati in una terra a loro del tutto estranea. Gli parlavano un tedesco guasto ed erano appiccicosi, ma lui non sentiva nulla in comune con loro. […] Era spaventato dal sogno degli ebrei che incontrava qui. Suo nonno non aveva mai sognato una cosa del genere.

I due si vedono per la prima volta alla fine del sentiero che conduce alla spiaggia: Azury è un ragazzino di circa tredici anni, alto per la sua età, che sta scrivendo sulla sabbia bagnata. “In quel momento, abbagliato dalla bellezza del ragazzo, se fosse stato una giovane donna, Franz avrebbe anche potuto innamorarsene, sposarsi, fare dei figli e morire”. È il primo attimo di grazia che quella terra gli concede e nell’arco di un breve istante Franz percepisce che molte cose vanno a nascere e morire in quel preciso luogo. Azury gli parla, riconosce la divisa ma la oltrepassa, si rivolge a Franz facendo riferimento ad un “voi” fino ad allora privo di senso.

Azury era come un giudice, aveva un fiuto tutto speciale per capire che cosa succedeva. Che il giudaismo fosse una nazionalità, una fede, un popolo, una tradizione, una civiltà o un destino, ebbene evidentemente aveva un certo odore.

In quell’attimo nasce Yosef. Per capire chi è deve affondare il naso in quell’incontro, ripercorrere a ritroso le tracce dei suoi avi. Attraverso la ricostruzione del passato tenta disperatamente di dare un confine al presente. Dimora in lui tutta la carica del conflitto che lacera quella terra, la disperazione dei sopravvissuti giunti là come profughi appollaiati su navi di fortuna, relitti ripescati dall’inferno della storia. Ma vi è in lui anche il tormento del popolo arabo allontanato dalle proprie case, l’inadeguatezza di un padre che ha vissuto assieme agli ebrei e che ora non trova pace.

In quell’attimo nasce Yosef. Per capire chi è deve affondare il naso in quell’incontro, ripercorrere a ritroso le tracce dei suoi avi. Attraverso la ricostruzione del passato tenta disperatamente di dare un confine al presente. Dimora in lui tutta la carica del conflitto che lacera quella terra, la disperazione dei sopravvissuti giunti là come profughi appollaiati su navi di fortuna, relitti ripescati dall’inferno della storia. Ma vi è in lui anche il tormento del popolo arabo allontanato dalle proprie case, l’inadeguatezza di un padre che ha vissuto assieme agli ebrei e che ora non trova pace.

E ritorna il quesito che segna tutta la vicenda: chi è Yosef? Non si sa, perché è impossibile assegnare una collocazione a qualcuno che ha due carte d’identità: Yosef Rosenzweig e Yosef Sherara, da esibire a seconda del momento. Un individuo, un’identità, un documento. Con lui questa equazione salta. Yosef non è nessuno perché è troppo. Sul suo corpo si innesta la contesa per una terra, su di esso si incide l’odio che brucia due popoli diversi. Il sangue misto che colora le sue vene lo ammala, lo spinge alla distruzione, all’autolesionismo. I rapporti con gli altri sono viziati da questo morbo.

Le memorie di Yosef non seguono una direzione precisa. Sono confuse, a tratti inafferrabili e il tempo non pare essere una coordinata significativa. La storia narrata compie numerose curve, si arresta, ritorna sui suoi passi, ma ciò che affiora sempre è lo spazio all’interno del quale essa si snoda: Israele, l’Europa, geografie che vanno al di là dei confini segnati ed evocano appartenenze, guerre, destini.

L’identità vuole essere un territorio preciso, non può essere terra di mezzo. È il contesto a respingere Yosef: gli ebrei che guardano con sospetto le sue origini arabe e gli arabi che non tollerano la sua parte ebraica. E così egli si barcamena tra una parte e l’altra, provando odio per questi e per quelli. La mancanza di un tratto deciso che riveli l’identità di Yosef sembra quasi procedere di pari passo con la prosa dell’autore che sconfina in poesia, si carica di immagini simboliche.

Leggere Kaniuk è inebriante, tutti i sensi vi sono coinvolti. Il ritmo sincopato di una narrazione di non sempre facile accesso conduce per mano il lettore che a momenti si trova spiazzato, senza appigli ai quali aggrapparsi. Si viene condotti all’interno del labirinto della memoria che si ramifica ed espande nel tempo e nello spazio. Il presente si con-fonde con ciò che fu, i destini si afferrano l’uno con l’altro, ma lentamente e con fatica il mosaico si ricompone.

Kaniuk ci suggerisce che l’ibridazione esiste e non possiamo permetterci di ignorarla. E ci spinge a pensare, anche attraverso le sue scelte personali, che si può non essere qualcosa senza per forza rinunciare alla propria identità e alla propria collocazione nel mondo. Che si può scegliere di essere ciò che ci si sente di essere a prescindere dal luogo in cui si vive, dalla storia che ci si porta dietro.

È di quest’anno la sua richiesta di cancellare dalla propria carta d’identità la denominazione ebreo.

Al ministero degli interni quando ho detto che non volevo che sulla mia carta d’identità figurasse la dizione “ebreo”, mi hanno risposto: se vuole essere musulmano o cristiano va bene, ma non può lasciare la religione ebraica senza abbracciarne un’altra. Ho fatto ricorso. Mi sa che il giudice non aspettasse altro. Ha stabilito che la gente ha il diritto di scegliere e così ho avuto il permesso di essere parte della nazione ebraica e non di religione ebraica. Sono il solo ebreo non religioso per scelta in Israele.

L’ottima presentazione, la trama è gli stralci proposti mi invogliano a leggere questo libro.