Valerio Zurlini, in ambito cinematografico, non gode della stessa fama di un Rossellini o di un Visconti, eppure le sue opere suscitano tale e tanta emozione da impedire, anche allo spettatore più distratto, di volgere lo sguardo altrove.

Valerio Zurlini, in ambito cinematografico, non gode della stessa fama di un Rossellini o di un Visconti, eppure le sue opere suscitano tale e tanta emozione da impedire, anche allo spettatore più distratto, di volgere lo sguardo altrove.

L’XI edizione del Festival internazionale del cinema e delle arti I Mille Occhi ha voluto rendere un omaggio, unico nel suo genere, a questo regista che, con grande maestria ha saputo dirigere artisti del calibro di: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Alain Delon, Jacques Perrin, in pellicole dove il paesaggio diventa parte integrante delle storie.

Realizzare una retrospettiva di questo tipo è già di per sé un’impresa complessa, ma quest’anno il Festival si è posto un obiettivo più ambizioso: proiettare sul grande schermo, a trent’anni dalla scomparsa dell’autore, non solo le sue opere di spicco, ma anche i cortometraggi, i caroselli pubblicitari e i film per la tv; il tutto accompagnato dalle testimonianze dell’attrice Milena Dravić, e dei familiari del regista, Francesco e Maria Zurlini, Rosamaria Zanni, Marie-Françoise Brouillet, e dal contributo di attori e registi quali Giorgio Albertazzi, Paul Vecchiali e Omero Antonutti, che ha letto la poesia di Umberto Saba Nino da cui Zurlini pensava di progettare un film (vedere scheda). Non si è trattato, dunque, di una “semplice” retrospettiva, ma piuttosto di una “visione odierna in diretta di un cinema spesso onorato ma di cui oggi per la prima volta ci raggiunge un’URGENZA”, come ha affermato il direttore del Festival Sergio Mattiassich Germani.

Tra i lungometraggi proiettati vale la pena citare Le soldatesse (1965), in cui si affronta il periodo dell’occupazione italiana in Grecia, con un tenente di fanteria incaricato di accompagnare sino al confine albanese quindici donne che, per non morire di fame, hanno deciso di andare a prostituirsi presso i postriboli militari. Il viaggio rappresenterà, per tutti, una sorta di riscoperta verso un’umanità addormentata, con episodi di forte impatto quali ad esempio la fucilazione di tre partigiani.

Alla fine della guerra gli italiani sono stati abilissimi a far cadere tutte le responsabilità su Mussolini e sui tedeschi. Secondo me, ciò che fa l’importanza di Le soldatesse, importanza spesso misconosciuta, è il fatto che il film dice: “No, la colpa non era loro, ma nostra, anche noi abbiamo fatto la guerra come loro e ci siamo comportati male. E infatti è l’unico film italiano in cui si vede un massacro commesso da italiani, un atto di rappresaglia compiuto dalle camicie nere, cioè dagli uomini che si distinguevano dai soldati normali soltanto per una differenza ideologica. (Valerio Zurlini)

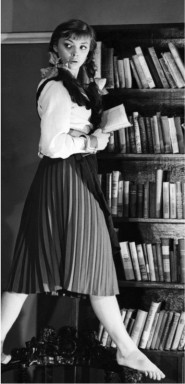

In La ragazza con la valigia (1961), la ventunenne Aida (Claudia Cardinale), aspirante ballerina, – il riferimento all’eroina verdiana non è casuale – viene ingannata da Marcello (Corrado Pani), mentre il fratello sedicenne di lui, Lorenzo (Jacques Perrin) inizia a nutrire nei suoi confronti un sincero affetto. Il ragazzo fa di tutto per aiutarla, ma la sua famiglia cerca in ogni modo di osteggiare il suo rapporto con la giovane, finché un sacerdote non le chiede di andarsene. Aida si sposta, così, a Rimini dove sarà raggiunta, per un’ultima volta, da Lorenzo che, prima di rientrare a casa, le lascerà i suoi soldi in segno di amicizia. La Cardinale vinse il David di Donatello 1960-1961 per la migliore attrice proprio con questo film. Qui Zurlini gioca molto di più sul piano psicologico, mettendo in scena il tormento dei personaggi, senza tralasciare il paesaggio in cui si evolvono.

Cronaca familiare (Leone d’Oro a Venezia 1962), tratto dall’omonimo racconto autobiografico di Vasco Pratolini, riprende gli argomenti affrontati in La ragazza con la valigia, ma sposta l’attenzione sul legame tra consanguinei. Enrico (Marcello Mastroianni) ripercorre il suo rapporto con il fratello Dino (Jacques Perrin), dopo la morte prematura di questi. Rimasti orfani da piccoli, i due vengono affidati alla nonna, che però è molto povera. Dino viene così adottato dal maggiordomo di un ricco borghese che preferisce cambiargli il nome in Lorenzo. Enrico cresce nella miseria, mentre Dino dimentica progressivamente le sue origini, senza imparare ad esercitare alcun mestiere. In occasione delle visite in ospizio alla nonna, tuttavia, i due si riavvicinano, ma vengono nuovamente separati dalla guerra. Si rivedranno nel 1944 quando Dino, ormai affetto da un male incurabile, chiederà ad Enrico di poter rivedere un’ultima volta Firenze, sua città natale. Cronaca familiare è dunque la storia di una sorta di “incontro tardivo” tra due persone diverse, ma simili, che vivono però nell’inconsapevolezza di esserlo. La copia proiettata durante il Festival è quella originale, concessa per l’occasione dalla Mostra del Cinema di Venezia.

I cortometraggi di Zurlini, in compenso, sono autentici esempi di cinema verità. Pugilatori (1952) segue la vita di alcuni giovani atleti che, nel tentativo di uscire dalla miseria e trovare un’occasione di riscatto, si dedicano con sommo sacrificio a uno sport pericoloso. La stazione (1953) è la testimonianza di un’odissea: quella dei meridionali in cerca di lavoro in attesa di un treno che li porti al Nord, o della povera gente addormentata nelle sale d’aspetto. Serenata da un soldo (1953) è invece incentrata sulla vita dei pianini di Barberia; sfruttati da una coppia di loschi figuri che, ogni giorno, con paghe da fame, forniva loro le pianole perché le suonassero nelle zone di periferia.

Mille Occhi non sono mai puntati in un’unica direzione. Accanto alla personale Zurlini ecco quindi farsi strada l’omaggio all’attrice triestina Lia Franca, ritiratasi dalle scene all’apice del successo, di cui la rassegna ha ospitato la filmografia completa con titoli quali Resurrectio (1931) e Gli uomini che mascalzoni! (1932). Resurrectio è ufficialmente il primo film sonoro girato in Italia. La trama è molto esile: un direttore d’orchestra medita il suicidio ma viene salvato dall’incontro fortuito con una ragazza; lo scopo della pellicola, però, non è tanto raccontare una storia quanto creare un esperimento audiovisivo, e in questo il regista Blasetti convince appieno. Gli uomini che mascalzoni! è invece la classica storia d’amore, con un giovane Vittorio De Sica che riuscì a lanciare la sua carriera proprio grazie a questo film. Splendida l’ambientazione, con scene girate anche alla Fiera Campionaria di Milano.

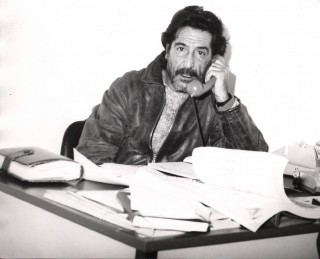

La rassegna sa dare una certa importanza anche alle tematiche di scottante attualità. La sezione itinerante Prima che vi uccidano, che nei mesi successivi girerà tutta l’Italia, si presenta, quindi, come una dedica a Giuseppe Fava: scrittore, drammaturgo, pittore, sceneggiatore, ma soprattutto giornalista impegnato nella ricerca della verità e della giustizia, freddato dalla mafia con cinque colpi alla nuca il 5 gennaio 1984. Alla presenza della figlia, Elena Fava, il pubblico ha avuto la possibilità di apprezzare, oltre al ricco materiale documentaristico, la lettura di un breve brano di Passione di Michele, ultimo romanzo di Fava, in cui si narra la storia di Michele Calafiore, emigrato in Germania, che si trova a vivere il contrasto tra due mondi con inevitabile sensazione di sradicamento. Dal libro fu tratto il film di Werner Schroeter Palermo oder Wolfsburg, vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino nel 1980.

L’evento è stato arricchito anche dalla sezione Viaggio in Italia, presentata da Olaf Möller, e dalla presentazione delle opere dell’artista serba Breda Beban. Di quest’ultima è stato proiettato, in anteprima nazionale, il video My Funeral Song, sul modo in cui la musica e le canzoni sono in grado di influenzare la vita di tutti noi, e sulle emozioni che da esse scaturiscono. A Breda Beban è anche dedicata una mostra, Arte Vivo nell’ambito di The Adventure of the Real, presso lo Studio Tommaseo di Trieste, visitabile fino al 3 ottobre, che espone il suo ultimo lavoro fotografico nonché l’intera videografia dell’artista, con la possibilità per il pubblico di apprezzare da vicino tutta l’opera di quest’autrice scomparsa di recente. Viaggio in Italia ha invece intrattenuto il pubblico con le proiezioni di film realizzati in Italia da registi tedeschi. Tra questi Cose da pazzi e La voce del silenzio di Georg Wilhelm Pabst, entrambi con Aldo Fabrizi, La leggenda di Genoveffa di Arthur Maria Rabenalt e Tempesta su Ceylon di Gerd Oswald.

Il premio Anno Uno, quest’anno, è stato attribuito al multiculturale regista tunisino Marc Scialom, di cui il Festival ha avuto l’onore di ospitare, in anteprima europea, l’ultimo lungometraggio Nuit sur la mer.