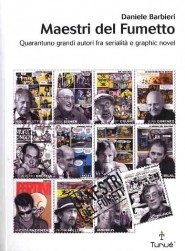

Autore: Daniele Barbieri

Editore: Tunué

Formato: 14x19cm

Pagine: 264

Anno: 2012

Prezzo: 14,90 Euro

ISBN/EAN: 978-88-97165-10-1

Nei vent’anni trascorsi dal suo fondamentale saggio I Linguaggi del Fumetto Daniele Barbieri ha, pur con qualche eccezione, progressivamente accantonato nei testi da lui scritti o curati la ricerca semiologica in favore di un approccio maggiormente indirizzato alla storiografia. Anche il suo ultimo libro edito da Tunué, Maestri del Fumetto, rientra in questa ottica andando a inserirsi in quel filone di ritrattistica compilatoria di cui abbiamo già avuto altri esempi eccellenti negli ultimi anni.

Maestri del Fumetto riprende il titolo della collana Mondadori che nel corso del 2009 presentò, abbinate a Panorama e a Il Sole 24 Ore, 41 opere a fumetti (o antologie di autori) in formato cartonato. In effetti si tratta proprio della riproposta di quei testi introduttivi, curati appunto da Barbieri, aggiornati e modificati secondo esigenza. Barbieri cuce insieme testi più (Altai & Johnson), meno (Mattioli) e quasi per nulla (Talbot) cambiati mettendoli in relazione e creando un ordito comune e ragionato da cui emerge, nonostante le stesse dichiarazioni d’intenti dell’autore, una vera e propria storia del fumetto occidentale, impreziosita da rimandi e connessioni che possono venire verificate direttamente negli altri capitoli.

Maestri del Fumetto riprende il titolo della collana Mondadori che nel corso del 2009 presentò, abbinate a Panorama e a Il Sole 24 Ore, 41 opere a fumetti (o antologie di autori) in formato cartonato. In effetti si tratta proprio della riproposta di quei testi introduttivi, curati appunto da Barbieri, aggiornati e modificati secondo esigenza. Barbieri cuce insieme testi più (Altai & Johnson), meno (Mattioli) e quasi per nulla (Talbot) cambiati mettendoli in relazione e creando un ordito comune e ragionato da cui emerge, nonostante le stesse dichiarazioni d’intenti dell’autore, una vera e propria storia del fumetto occidentale, impreziosita da rimandi e connessioni che possono venire verificate direttamente negli altri capitoli.

Oltre ai testi già apparsi, questa edizione è arricchita da due introduzioni che non videro la luce a suo tempo poiché non videro la luce nemmeno i volumi che avrebbero dovuto corredare («qualcosa è andato storto all’ultimo» scrive lapidariamente Barbieri). I conti quindi non tornano: con l’aggiunta degli inediti dedicati a Gaiman & McKean e alla Valentina di Crepax i testi avrebbero dovuto essere 43 in totale, non 41 come i volumi che effettivamente uscirono in edicola: infatti nel volume mancano all’appello quelli relativi allo Slaine di Mills e Bisley e alla Morte di Robespierre di Bunker e Madaudo. Ignoro perchè Slaine sia stato escluso (la parte sul fumetto statunitense ne comprende anche una su quello britannico), ma posso immaginare che Beppe Madaudo, illustratore raffinato ma decisamente poco prolifico, non abbia la stessa rilevanza degli altri autori presentati, e a Max Bunker era d’altronde già stato dedicato un capitolo.

Le modifiche più evidenti ai testi rispetto alla prima apparizione nella collana Mondadori sono l’assenza dei commenti nei box che approfondivano le opere e le carriere degli autori trattati, l’eliminazione dei titoli dei singoli paragrafi (e quindi della conseguente divisione in paragrafi, cosa che dà maggiore fluidità ai singoli saggi) e l’introduzione delle note che permettono di specificare ad esempio chi, quando e dove avesse definito Buzzelli il «Goya italiano» e il «Michelangelo dei mostri». Oltre alle note in Maestri del Fumetto trovano posto altri accorgimenti di sapore più tecnico che nella versione in volumi da edicola sarebbero probabilmente apparsi troppo accademici: accanto al nome dell’autore trovano sempre spazio tra parentesi luogo e data di nascita e la scelta lessicale adottata è qui più oculata («onnipervasiva» al posto di un più semplice «pervasiva», ad esempio).

Le modifiche più evidenti ai testi rispetto alla prima apparizione nella collana Mondadori sono l’assenza dei commenti nei box che approfondivano le opere e le carriere degli autori trattati, l’eliminazione dei titoli dei singoli paragrafi (e quindi della conseguente divisione in paragrafi, cosa che dà maggiore fluidità ai singoli saggi) e l’introduzione delle note che permettono di specificare ad esempio chi, quando e dove avesse definito Buzzelli il «Goya italiano» e il «Michelangelo dei mostri». Oltre alle note in Maestri del Fumetto trovano posto altri accorgimenti di sapore più tecnico che nella versione in volumi da edicola sarebbero probabilmente apparsi troppo accademici: accanto al nome dell’autore trovano sempre spazio tra parentesi luogo e data di nascita e la scelta lessicale adottata è qui più oculata («onnipervasiva» al posto di un più semplice «pervasiva», ad esempio).

Ma quello che risulta molto più determinante è la rete di connettività che Barbieri è riuscito a creare tra i singoli capitoli, rendendo alla fine quasi superflua la divisione in scuole nazionali. Lo stesso autore, forse non senza ironia, stila nell’introduzione una classifica degli autori più citati nei singoli capitoli, da cui appare evidente quanto i legami tra i fumetti e gli autori trattati siano rintracciabili e percorribili, come partecipino a un unico disegno comune.

Maestri del Fumetto è un esempio di come l’insieme possa essere molto di più delle parti che lo compongono, e costituisce tanto per il neofita quanto per chi già possieda la collezione completa della collana Mondadori un’ottima occasione per approfondire la storia dei suoi autori o personaggi preferiti, e per avere un utile strumento di consultazione sulla storia del fumetto, scritto in maniera assolutamente scorrevole e per nulla pedante. E offerto oltretutto con una copertina molto accattivante.

Un’ultima considerazione: dopo i pochi anni passati dalla prima apparizione di questi testi possiamo dire che il panorama del fumetto italiano e mondiale non abbia subito modifiche rilevanti rispetto a quanto scritto da Barbieri, se non forse due: l’apparente accettazione anche in Italia del fumetto franco-belga grazie all’ideazione di formati più accessibili alle tasche e ai gusti degli italiani e una maggiore vivacità nel panorama argentino, che Barbieri dà per agonizzante nei relativi capitoli. Ma in entrambi i casi è ancora presto per poter affermare che si tratti di cose certe e durature.

Un’ultima considerazione: dopo i pochi anni passati dalla prima apparizione di questi testi possiamo dire che il panorama del fumetto italiano e mondiale non abbia subito modifiche rilevanti rispetto a quanto scritto da Barbieri, se non forse due: l’apparente accettazione anche in Italia del fumetto franco-belga grazie all’ideazione di formati più accessibili alle tasche e ai gusti degli italiani e una maggiore vivacità nel panorama argentino, che Barbieri dà per agonizzante nei relativi capitoli. Ma in entrambi i casi è ancora presto per poter affermare che si tratti di cose certe e durature.

Grazie della recensione. Ma scrivo per rispondere a un quesito.

Le due introduzioni mancanti (Bisley e Bunker-Madaudo) non le ho scritte io. Bisley fu deciso all’ultimo minuto mentre io ero in vacanza, e non avrei mai fatto in tempo. Bunker volle (in questo specifico caso – gli avevo fatto già ben due introduzioni) fare da sé. Nessuna esclusione programmata, quindi. Solo il caso.

Ciao

db

E’ stato un piacere.

Grazie delle precisazioni (a cui peraltro sarei potuto arrivare anch’io se avessi riletto con più attenzione i volumi di Panorama…)