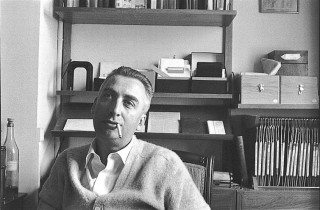

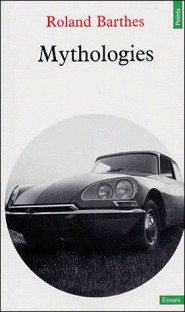

Roland Barthes è forse stato lo scrittore e intellettuale francese più fortunato del secondo Novecento. Il suo celebre Mythologies (Miti d’oggi) ha venduto più copie di qualsiasi libro di filosofia o di critica letteraria, e il merito non va soltanto alla relativa “facilità” (apparente) del testo o al fatto che si trattava, in origine, di articoli per una rubrica giornalistica. La fortuna di Barthes non si lascia ridurre a motivi contingenti, per quanto significativi. C’è qualcosa nel suo lavoro che, ancora oggi, attira i giovani e spinge ad una certa simpatia. Che cosa? Una certa impertinenza, si potrebbe dire, che in questo articolo proveremo a descrivere. Com’è risaputo, il nome di Barthes si lega fino ad un certo punto agli sviluppi della semiologia e della linguistica in Francia, non senza analogie con la scena italiana (Umberto Eco, Ferruccio Rossi Landi, Emilio Garroni, etc.), ma se ne allontana presto per elaborare un percorso personale che crediamo sia all’origine del “fenomeno” Barthes. Forse non è un caso se, oggi, ricordare questo autore non significa tanto recuperare titoli come Critica e verità o Il grado zero della scrittura quanto saggi ampiamente digressivi, al limite del diario, come L’impero dei segni o Frammenti di un discorso amoroso. S’intuisce già una sottile scossa sismica tra due mondi, quello del ricercatore universitario, legato al mondo accademico ma del quale il minimo che si possa dire è che ne diffida, e quello di un aspirante scrittore, addirittura romanziere, che pero’ non entrerà mai nella cattedrale del testo letterario, ormai stipata di nomi e di monumenti (a cominciare dal tanto amato Proust che, ne Il piacere del testo, Barthes definisce “l’opera di riferimento, la mathesis generale, il mandala di tutta la cosmogonia letteraria”). E tuttavia, un effetto di letteratura, per parafrasare una formula barthesiana (l’effetto di realtà), attraversa la sua opera a partire almeno da Michelet par lui-meme (1957). Un saggista sofisticato, come lascia intendere anche la voce dell’enciclopedia Treccani a lui dedicata? Sarebbe una definizione approssimativa, e in fondo poco utile, poiché rischia di ricoprire con la patina del tempo ciò che Barthes ha rappresentato di scomodo e, forse, d’insostituibile.

Roland Barthes è forse stato lo scrittore e intellettuale francese più fortunato del secondo Novecento. Il suo celebre Mythologies (Miti d’oggi) ha venduto più copie di qualsiasi libro di filosofia o di critica letteraria, e il merito non va soltanto alla relativa “facilità” (apparente) del testo o al fatto che si trattava, in origine, di articoli per una rubrica giornalistica. La fortuna di Barthes non si lascia ridurre a motivi contingenti, per quanto significativi. C’è qualcosa nel suo lavoro che, ancora oggi, attira i giovani e spinge ad una certa simpatia. Che cosa? Una certa impertinenza, si potrebbe dire, che in questo articolo proveremo a descrivere. Com’è risaputo, il nome di Barthes si lega fino ad un certo punto agli sviluppi della semiologia e della linguistica in Francia, non senza analogie con la scena italiana (Umberto Eco, Ferruccio Rossi Landi, Emilio Garroni, etc.), ma se ne allontana presto per elaborare un percorso personale che crediamo sia all’origine del “fenomeno” Barthes. Forse non è un caso se, oggi, ricordare questo autore non significa tanto recuperare titoli come Critica e verità o Il grado zero della scrittura quanto saggi ampiamente digressivi, al limite del diario, come L’impero dei segni o Frammenti di un discorso amoroso. S’intuisce già una sottile scossa sismica tra due mondi, quello del ricercatore universitario, legato al mondo accademico ma del quale il minimo che si possa dire è che ne diffida, e quello di un aspirante scrittore, addirittura romanziere, che pero’ non entrerà mai nella cattedrale del testo letterario, ormai stipata di nomi e di monumenti (a cominciare dal tanto amato Proust che, ne Il piacere del testo, Barthes definisce “l’opera di riferimento, la mathesis generale, il mandala di tutta la cosmogonia letteraria”). E tuttavia, un effetto di letteratura, per parafrasare una formula barthesiana (l’effetto di realtà), attraversa la sua opera a partire almeno da Michelet par lui-meme (1957). Un saggista sofisticato, come lascia intendere anche la voce dell’enciclopedia Treccani a lui dedicata? Sarebbe una definizione approssimativa, e in fondo poco utile, poiché rischia di ricoprire con la patina del tempo ciò che Barthes ha rappresentato di scomodo e, forse, d’insostituibile.

Che cosa incrina lo specchio del discorso universitario, allora, nel quale Barthes si riflette senza ritrovarsi? L’incontro con Brecht, per esempio. Un incontro complesso, tra la teoria e la pratica teatrale[1], che conduce Barthes a scrivere: “L’opera di Brecht si prefigge di elaborare una pratica della scossa (non della sovversione: la scossa è molto più “realistica” della sovversione); l’arte critica è quella che apre una crisi: che lacera, squarcia la coltre, produce fessure nell’incrostazione dei linguaggi, interrompe e diluisce l’avvelenamento della logosfera”. Per logosfera Barthes intende “tutto quello che leggiamo e sentiamo” che “ci ricopre come una coltre, ci circonda e ci avvolge come un ambiente”. L’epoca storica in cui viviamo, quindi la nostra classe sociale o il nostro mestiere, il “dato del nostro soggetto”, scrive sempre Barthes, ovvero ciò a cui siamo assoggettati. Dunque, lo straniamento brechtiano o la “discontinuità” provocata dal “teatro epico” nel tessuto del discorso sociale[2] serve a Barthes per tratteggiare un metodo e un’etica, qualcosa come “una produzione distaccata, spostata: che fa rumore”[3]. Barthes ama scherzare qualche volta con le metafore, perciò aggiunge poco oltre: “Più che una semiologia, dunque in Brecht dovremmo prendere in considerazione una sismologia”. Si tratta di una presa di distanza dall’accademismo quanto dalla società dei consumi, se è vero che, come ha scritto Augusto Ponzio, “i limiti della linguistica dei linguisti sono troppo stretti per la semiologia, e nel proporre la collocazione della semiologia nella linguistica, Barthes propone al tempo stesso il loro travalicamento, il loro ampliamento, sì che essi possano comprendere anche le grandi unità significanti del discorso”[4], ovvero il linguaggio che usiamo tutti i giorni, il linguaggio tutt’altro che innocente dei media, della scuola, della Storia, persino della più banale conversazione quotidiana. L’universo multiforme dei linguaggi, dunque, è l’oggetto di studio del semiologo.

Fin qui, si dirà, niente di nuovo. L’influenza di Brecht non è certo un’esclusiva di Barthes, e neppure l’idea di allargare i confini dell’indagine sui segni oltre l’ambito limitato della linguistica (basti pensare agli studi di poetica di Roman Jakobson). Ciò che distingue Barthes, invece, è l’attenzione per la scrittura in quanto pratica ironica, come esercizio di resistenza al “rumore assordante della comunicazione ordinaria” (M.Bachtin). Si tratta di provocare sulla scena la figura di un “lettore-scrittore” o di un “traduttore-scrittore” (A.Ponzio) che sappia percorrere davvero il testo. L’errore che si può commettere, a questo punto, è quello di richiudere subito il discorso barthesiano sulla letteratura, dimenticando che in gioco c’è qualcosa di più dell’esercizio critico-letterario nel senso usuale del termine. La sfida che Barthes conduce sul terreno della scienza è nel nome di una pratica di lettura che possa liberare il lettore da due grandi vincoli: l’Autore e la Critica, intendendo con quest’ultimo termine l’insieme della filologia e del sapere storico, dunque in una prospettiva accostabile sul piano filosofico a quella di Nietzsche. Spesso si dimentica l’aspetto provocatorio della proposta barthesiana, in realtà ben espresso da un’opera come S/Z, dedicata alla novella Sarrasine di Balzac, a proposito della quale Barthes scrive: “L’invadente privilegio conferito al luogo dal quale proviene l’opera (persona o Storia), la censura che colpisce il luogo in cui essa va e si disperde (la lettura) determinano un’economia del tutto particolare (anche se antica): l’autore è considerato l’eterno proprietario della sua opera e noi, suoi lettori, semplici usufruttuari. Questa economia implica evidentemente un elemento di autorità: si ritiene cioè che l’autore abbia dei diritti sul lettore, lo costringa a un certo senso dell’opera, che è naturalmente quello buono, quello vero: ne deriva una morale critica del giusto senso (e della sua colpa: il “contro-senso”), si vuole stabilire ciò che l’autore ha voluto dire, e nient’affatto ciò che il lettore intende”[5]. Ma se questa prospettiva ha un valore di verità, non è perché si tratterebbe di lasciare il lettore più libero di leggere come vuole, come se fosse possibile una lettura anarchica o svincolata da qualsiasi condizionamento. Piuttosto, si tratta di capire come ogni lettura, anche la più “libera”, si muove ancora secondo certe traiettorie, non abbandona una certa “logica millenaria del racconto”, vale a dire “una forma simbolica che ci costituisce prima ancora della nascita”, proiettando i tentativi di comprensione in “quell’immenso spazio culturale di cui la nostra persona (di autore o di lettore) è soltanto un passaggio”. Soltanto in apparenza il lettore è libero di scegliere, libero di essere tale, così come limitata è la libertà di chi scrive. La tesi contenuta nel primo, importante libro barthesiano diventerà nel corso degli anni un tentativo sottilmente trasgressivo di ampliare i termini del conflitto di cui sono fatti i linguaggi, a favore di un’altra esperienza della lettura.

Fin qui, si dirà, niente di nuovo. L’influenza di Brecht non è certo un’esclusiva di Barthes, e neppure l’idea di allargare i confini dell’indagine sui segni oltre l’ambito limitato della linguistica (basti pensare agli studi di poetica di Roman Jakobson). Ciò che distingue Barthes, invece, è l’attenzione per la scrittura in quanto pratica ironica, come esercizio di resistenza al “rumore assordante della comunicazione ordinaria” (M.Bachtin). Si tratta di provocare sulla scena la figura di un “lettore-scrittore” o di un “traduttore-scrittore” (A.Ponzio) che sappia percorrere davvero il testo. L’errore che si può commettere, a questo punto, è quello di richiudere subito il discorso barthesiano sulla letteratura, dimenticando che in gioco c’è qualcosa di più dell’esercizio critico-letterario nel senso usuale del termine. La sfida che Barthes conduce sul terreno della scienza è nel nome di una pratica di lettura che possa liberare il lettore da due grandi vincoli: l’Autore e la Critica, intendendo con quest’ultimo termine l’insieme della filologia e del sapere storico, dunque in una prospettiva accostabile sul piano filosofico a quella di Nietzsche. Spesso si dimentica l’aspetto provocatorio della proposta barthesiana, in realtà ben espresso da un’opera come S/Z, dedicata alla novella Sarrasine di Balzac, a proposito della quale Barthes scrive: “L’invadente privilegio conferito al luogo dal quale proviene l’opera (persona o Storia), la censura che colpisce il luogo in cui essa va e si disperde (la lettura) determinano un’economia del tutto particolare (anche se antica): l’autore è considerato l’eterno proprietario della sua opera e noi, suoi lettori, semplici usufruttuari. Questa economia implica evidentemente un elemento di autorità: si ritiene cioè che l’autore abbia dei diritti sul lettore, lo costringa a un certo senso dell’opera, che è naturalmente quello buono, quello vero: ne deriva una morale critica del giusto senso (e della sua colpa: il “contro-senso”), si vuole stabilire ciò che l’autore ha voluto dire, e nient’affatto ciò che il lettore intende”[5]. Ma se questa prospettiva ha un valore di verità, non è perché si tratterebbe di lasciare il lettore più libero di leggere come vuole, come se fosse possibile una lettura anarchica o svincolata da qualsiasi condizionamento. Piuttosto, si tratta di capire come ogni lettura, anche la più “libera”, si muove ancora secondo certe traiettorie, non abbandona una certa “logica millenaria del racconto”, vale a dire “una forma simbolica che ci costituisce prima ancora della nascita”, proiettando i tentativi di comprensione in “quell’immenso spazio culturale di cui la nostra persona (di autore o di lettore) è soltanto un passaggio”. Soltanto in apparenza il lettore è libero di scegliere, libero di essere tale, così come limitata è la libertà di chi scrive. La tesi contenuta nel primo, importante libro barthesiano diventerà nel corso degli anni un tentativo sottilmente trasgressivo di ampliare i termini del conflitto di cui sono fatti i linguaggi, a favore di un’altra esperienza della lettura.

Nel corso degli anni Sessanta Barthes attacca, in un certo senso, le origini del razionalismo occidentale quando, sempre a proposito di S/Z, discute delle “regole di composizione” derivate dalla retorica, che apparentemente influenzano soltanto la stesura del testo, ma che al contempo lasciano nell’ombra il lavoro del lettore. Il binomio scrittura-lettura non è un dato di fatto, ma un oggetto critico, in altre parole una sfida contro il potere e il modo in cui il sapere circola nella società. Il fatto è che, secondo Barthes, la lettura è al tempo stesso un oggetto inqualificabile e necessario: inqualificabile nel senso che sfugge alla ricerca, come rileva nella conferenza intitolata Sulla lettura, e necessario in quanto rivela il Desiderio a tal punto che si può dire che “l’im-pertinenza sia, in un certo senso, connaturata alla lettura”[6]. Barthes sceglie il linguaggio della psicanalisi per indicare una zona off-limits del pensiero, in particolar modo di quello strutturalista degli anni Settanta, e al contempo per sottolineare la salutare “perversione”- anche questo termine è di Barthes- del lettore. Ma che cosa intende Barthes con “testo”? Quale rapporto intrattiene questa nozione dall’apparenza tranquilla e abusata, con la critica sociale e la semiologia? E con la politica? C’entra molto, se si considera che “aprire il testo”, secondo Barthes, coincide con il disvelamento di ciò che l’opera nasconde, e in particolar modo di ciò che il sapere accademico è destinato, si direbbe per statuto, a rimuovere.

Si tratta, dunque, di un’operazione che rimanda a più dimensioni del vivere sociale, poiché non significa “soltanto chiedere e mostrare che è possibile interpretarlo [il testo] liberamente; significa soprattutto, e in modo ben più radicale, giungere a riconoscere che non esiste una verità oggettiva o soggettiva della lettura, ma soltanto una verità ludica; anche se poi il gioco non deve essere inteso come distrazione, bensì come lavoro – dal quale ogni fatica sarebbe tuttavia evaporata”. Da qui un importante corollario, oggi più che mai dimenticato: “leggere vuol dire far lavorare il nostro corpo (la psicanalisi ci insegna che il corpo è ben più della nostra memoria e della nostra coscienza) in corrispondenza al richiamo dei segni del testo, di tutti i linguaggi che lo attraversano e che formano in un certo senso la profondità cangiante delle frasi”[7]. Eppure, la lettura non è affatto un paradiso neutrale, anzi può diventare il luogo dell’ideologia. Barthes ne rintraccia alcuni elementi nella conferenza sopra citata, come quando riconosce che “l’atto di leggere, o più precisamente, se così si può dire, l’atto di aver letto” implica “la traccia quasi rituale di un’iniziazione”, compresa quella degli intellettuali militanti d’avanguardia che devono soggiacere alla lettura obbligata di certi testi se vogliono appartenere ad un’élite. Pertanto Barthes ha buon gioco a scrivere che “la libertà di lettura, qualsiasi possa essere il prezzo che per essa si deve pagare, è anche la libertà di non leggere”[8].

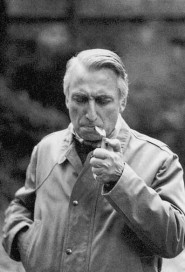

A proposito di letture, questo articolo ha privilegiato una linea di ricerca che tralascia molti altri testi, scegliendo di indicare un Barthes “minore” ma, in realtà, ampiamente presente proprio nei libri che l’hanno reso famoso: la filigrana del discorso, potremmo dire. Occorre, infatti, svecchiare l’immagine diffusa di Barthes come di una sorta di esteta – non manca, di certo, anche quest’aspetto nel personaggio- mentre ciò che, oggi, possiamo ancora trovare in lui è soprattutto il “grande scrittore politico, un critico feroce (e ambiguo) della società”, come l’ha ricordato Vittorio Giacopini su Nuovi Argomenti. Come scrive, infatti, Giacopini: “Per Barthes, l’opzione semiologica è una scelta obbligata, dettata dalla storia, imposta dalle circostanze”, poiché “è la vita quotidiana a cadere nel cono d’ombra di un potere evasivo, immateriale. Le regole sono occultate e non hanno un nome. Non c’è niente che sfugge al ricatto discreto di una filosofia pubblica invadente. L’immaginario è colonizzato. La vita materiale è affollata di simboli, abitata da enigmi banali e imbarazzanti. Barthes combatte queste forme diffuse, volgarizzate, un regime nascosto che condiziona il puzzle della vita quotidiana”[9]. Per questo, forse, merita di essere letto al di là persino del suo mito.