Arrivo salticchiando nelle pozzanghere, e mezzo fradicio mi rifugio nella sala-serra del teatro. Sera strana, di un autunno immaginario. Faccio appena in tempo a pensare una cosa. La dirò poi, a parole, più tardi, confessandola come una debolezza di cui vergognarsi, a un’amica: “Sai, in questi posti, nei teatri, nei cinema, grandi o piccoli che siano, io ci vivrei. Ci dormirei. Ci mangerei. Forse ci vorrei morire, lì dentro.” Sono luoghi, veri, quanto lo può essere la tua casa nel cuore e nella mente. È tutto ciò che c’è lì dentro, chiamiamola cultura in modo didascalico, chiamiamola arte, bellezza, creazione. Quello che volete. Ma è ciò che salva.

Arrivo salticchiando nelle pozzanghere, e mezzo fradicio mi rifugio nella sala-serra del teatro. Sera strana, di un autunno immaginario. Faccio appena in tempo a pensare una cosa. La dirò poi, a parole, più tardi, confessandola come una debolezza di cui vergognarsi, a un’amica: “Sai, in questi posti, nei teatri, nei cinema, grandi o piccoli che siano, io ci vivrei. Ci dormirei. Ci mangerei. Forse ci vorrei morire, lì dentro.” Sono luoghi, veri, quanto lo può essere la tua casa nel cuore e nella mente. È tutto ciò che c’è lì dentro, chiamiamola cultura in modo didascalico, chiamiamola arte, bellezza, creazione. Quello che volete. Ma è ciò che salva.

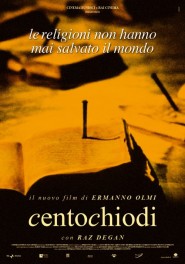

Qualcuno, però, questa sera sembra dire di no, alla cultura. Questo qualcuno è Ermanno Olmi, quello che dai documentari giovanili sulle fatiche e le solitudini degli operai “ultimi”, chiusi a sgobbare nelle gabbie industriali del dopoguerra, passerà nel corso degli anni a sondare la condizione umana nel rapporto con la Natura, con Dio, con il lavoro, attraverso la lente delle sue origini rurali e modeste, impregnate di un cattolicesimo semplice. Dalla Palma d’oro a Cannes de L’Albero degli zoccoli (1978), a La leggenda del Santo Bevitore (1988, Rutger Hauer in stato di grazia) passando per le atmosfere e le malinconie buzzatiane de Il segreto del Bosco Vecchio (1993, con Paolo Villaggio), percorre la sua parabola sull’uomo errabondo e tormentato nella sua eterna lacerazione tra Natura e Cultura (di cui Jung affermava: “l’uomo può reggere solo una certa quantità senza ferirsi, pena una perdita di identità”). L’ultimo suo film, Centochiodi, è inserito ne “I Giullari di Dio”, una sezione del Festival I 1000 occhi che vuole riproporre Rossellini, Cavani, Squitieri, e con essi pure Comencini e Olmi, come portatori di una visione mistica che mira all’essenziale, a una purezza quasi trasgressiva, in luogo dei sentieri battuti dal religioso convenzionale.

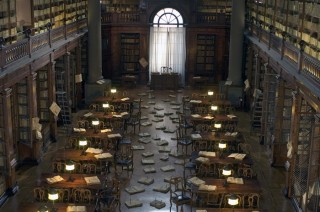

Il “no” di Olmi ci arriva con violenza in questa parabola-fabula moderna e allegorica, in una scena-scempio iniziale con decine di volumi secolari trafitti da pesanti chiodi sul pavimento di una biblioteca universitaria. Ne è autore il “professorino”, improbabile docente-quasi studente di filosofia interpretato da Raz Degan, che a un certo punto della sua (inverosimile) carriera decide di infliggere una moderna passione alla parte di sé che finora ha servito un idolo sterile, ha dominato il “mondo fuori” con la dialettica, “il pensiero dinamico e la metodica”: i suoi appunti per una lezione intrisa di tutto questo, più avanti, serviranno infatti, semplicemente, ad accendere il fuoco in un caminetto. Il rettore-sacerdote, custode feticista dei suoi “amici di carta”, sviene davanti al golgota di una cultura e una sapienza “mondane” che Olmi, qui più che mai radicalmente antimoderno, proclama inservibili e ingannevoli se non inscritte nell’ottica della condivisione e della fratellanza, nell’economia del dono. Il professore decide, quindi, di sbarazzarsi delle chincaglierie del mondo e di ritirarsi in mezzo ai ruderi e alle erbacce incolte della riva sinistra del Po, dove incontra una comunità di abusivi, poveri in spirito e inesistenti per la società distante solo qualche chilometro, e diviene per loro un provvidenziale Cristo in visita da chissà dove. La sua opera di “dismissione” dal mondo è tanto elegiaca nelle suggestioni luministiche e fotografiche (un Mestiere delle armi consolidato), quanto affrettata e a tratti imbarazzante nella sua incongruenza (sfugge che cosa rappresenti un pesce-siluro impigliato all’amo dotato di un’esca al prosciutto crudo, un fuoco acceso per scaldarsi in piena stagione primaverile, o cosa c’entri un giovane postino che, dopo aver fornito delle indicazioni al protagonista, lo aiuta con altri sconosciuti a restaurare una catapecchia). Il doppiaggio di Adriano Giannini non convince, non più di quanto lo facciano i dialoghi, forse volutamente poco realistici: forse il regista vuole distogliere lo spettatore dalla parola e portarlo nel territorio della fruizione delle immagini pure, che assumono un loro statuto autonomo. Forse vi è una ricerca, nella comunicazione poco o per nulla verbale, che annulla il senso di fiction nella “verità dei dialetti” (non doppiati) delle genti fluviali (siamo in una bassa mantovana appena accennata e quasi fuori dal tempo). Una ricerca, dicevamo, della sostanza, di un’epistemologia dell’essere umano che si traduce in una fuga dal furore intellettuale in favore di un contatto umile con le singole esistenze, con la storicità e identità dei territori.

È un’utopia di grande portata quella che Olmi rincorre, per quanto ingenua e forse velleitaria, ma che trova spazio in una narrazione “sospesa”, a metà strada tra un documentario e una recita sacra, con i personaggi volutamente stilizzati come in un presepe vivente. Ricercato per il crimine commesso, il professore, nel tempo della narrazione (con merito non estesa dal regista a tempi insostenibili), fa in tempo a intrecciare una relazione platonica con una commessa di panetteria, una piccola Maddalena che non ha mai peccato, in fuga dalle molestie dei coetanei che sin dall’infanzia la tormentano; a saldare una sanzione pecuniaria onerosissima ai danni degli abitanti abusivi che devono essere sgombrati dal villaggio illegale (suggestiva la visione dei bulldozer bloccati dagli anziani seduti in strada, che riporta alla memoria piazza Tienanmen o i nativi di tante foreste del mondo che rischiano di essere spazzati via); a riconciliare un padre con il figlio (in una scena, questa sì, di commovente partecipazione emotiva) grazie alla parabola del figliol prodigo. Attraverso la visione notturna di questa Sacra famiglia, così, Olmi ci porta in una dimensione onirica, a metà tra il ricordo e l’archetipo.

La Passione, però, deve aver corso: il professore, reo del sacrilego scempio perpetrato all’inizio del film, sarà trascinato via dai carabinieri… Gli verranno comminati gli arresti domiciliari, e si attenderà il suo ritorno sulle rive del fiume, soprattutto da Zelinda (una intensa Luna Bendandi), il cui pianto sommesso e i cui occhi profondissimi, che invano si voltano intorno a cercarlo, valgono da soli tutto il film. Non tornerà più, il professorino. Solo un fanciullo annuncerà di averlo visto sull’argine, sorridente, “con un vestito nuovo”. La parabola di Olmi si chiude così, lontana da ogni trascendenza, e coperta solo di una spiritualità immanente.

Trackback/Pingback