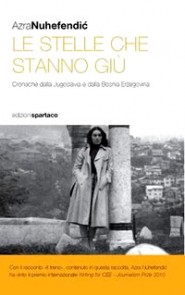

Autore: Azra Nuhefendić

Prefazione: Paolo Mastroianni

Editore: Edizioni Spartaco (collana I Saggi)

Pagine: 144

Prezzo: € 12,00

ISBN-13: 978-88-96530-16-4

1991: la Jugoslavia si avvia lungo il cammino della sua autodistruzione. Prima l’indipendenza della Slovenia, poi la Croazia e, infine, la Bosnia-Erzegovina. La secessione di quest’ultima delle sei ex-repubbliche del vecchio stato socialista di Tito ha visto il ritorno dell’orrore della guerra in Europa. Un conflitto a cui il l’Europa ha guardato con occhi ciechi, troppo pigri per interessarsi di ciò che succedeva nei Balcani. E se le cancellerie occidentali stavano a guardare, allora come oggi, c’è chi non ha mai smesso di credere in quel mondo che l’aveva fatta nascere e l’aveva cresciuta. Azra Nuhefendić, una della migliori giornaliste bosniache, con il suo libro «Le stelle che stanno giù» ci racconta, attraverso diciotto cronache (alcune inedite), la guerra che ha travolto un’intera nazione e portato nel baratro l’intera Europa meridionale. Con una di queste, Il treno, l’autrice ha vinto il premio internazionale Writing for CEE – Journalism Prize 2010.

1991: la Jugoslavia si avvia lungo il cammino della sua autodistruzione. Prima l’indipendenza della Slovenia, poi la Croazia e, infine, la Bosnia-Erzegovina. La secessione di quest’ultima delle sei ex-repubbliche del vecchio stato socialista di Tito ha visto il ritorno dell’orrore della guerra in Europa. Un conflitto a cui il l’Europa ha guardato con occhi ciechi, troppo pigri per interessarsi di ciò che succedeva nei Balcani. E se le cancellerie occidentali stavano a guardare, allora come oggi, c’è chi non ha mai smesso di credere in quel mondo che l’aveva fatta nascere e l’aveva cresciuta. Azra Nuhefendić, una della migliori giornaliste bosniache, con il suo libro «Le stelle che stanno giù» ci racconta, attraverso diciotto cronache (alcune inedite), la guerra che ha travolto un’intera nazione e portato nel baratro l’intera Europa meridionale. Con una di queste, Il treno, l’autrice ha vinto il premio internazionale Writing for CEE – Journalism Prize 2010.

Il sottotitolo del libro recita “cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia-Erzegovina”: sembra un paradosso. I testi che ci presenta Nuhefendić parlano di una nazione che non esiste più, ma che è rimasta nel cuore di questa giornalista, che da anni vive a Trieste, in quella città mitteleuropea che, ai tempi di Tito, agli occhi degli jugoslavi sembrava la più bella del mondo. È qui, infatti, al confine con la sua vecchia patria che cerca, con difficoltà, di ritrovare le radici perse con la guerra. Ammette, con fierezza, senza remore e senza vergogna, di essere stata membro del partito comunista; ammette che, all’età di otto anni, quando gli altri bambini sognavano di essere Tom Sawyer o Tarzan, lei sognava di morire eroicamente come i ragazzi di un liceo di Kragujevac, trucidati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come per tanti altri esuli, la Jugoslavia è stata davvero un sogno, un mondo in cui tutto era organizzato dallo Stato e in cui si viveva bene e con dignità. I bambini andavano in vacanza nelle colonie estive sulla costa adriatica, in Croazia e Montenegro, gli operai potevano avere una macchina e tutti i popoli vivevano in pace e serenità. L’odio etnico, come lo si chiama oggi, non si sapeva neanche cosa fosse. Poi è arrivata la guerra, istigata dalla mente folle del vozd Slobodan Milošević e causata dal suo utopico progetto di Grande Serbia, in cui non c’era posto per croati, sloveni, bosniaci o macedoni. E tantomeno per i musulmani.

Già, i musulmani, anzi i turchi, come venivano chiamati con disprezzo dai serbi. Sono stati la causa di tutto, secondo i teorici del nazionalismo di Belgrado. Il loro presunto quanto assurdo desiderio di voler piegare il popolo eletto dei serbi, sottovalutati e sfruttati dai tempi del Medioevo fino al comunista Tito, accese la miccia del conflitto etnico. Nuhefendić, essendo musulmana, sebbene, come dice lei, non praticante, ha subito in prima persona le conseguenze di quelle folli teorie.

Prima della guerra, quando essere musulmani, ortodossi o cattolici non era un problema né un fattore discriminante, era stata trasferita da Sarajevo alla sede della televisione di stato a Belgrado. Avrebbe potuto fare carriera; poi, all’inizio degli anni Novanta, quando tutti si sono scoperti religiosi, dai politici fino ai giornalisti, perché essere credenti poteva risultare utile, i musulmani divennero il nemico, e così anche Nuhefendić:

Nella capitale della Serbia, il Paese che faceva la guerra alla Bosnia-Erzegovina, a Belgrado, una musulmana non poteva sperare di trovare un lavoro. Disoccupata, dichiarata nemico pubblico, cercavo di sopravvivere facendo traduzioni per gli stranieri.

Le vicende personali di questa giornalista bosniaca, oggi collaboratrice del Piccolo di Trieste e corrispondente dell’«Osservatorio Balcani e Caucaso», si intrecciano con la storia della vecchia patria socialista, tanto che il suo libro si trasforma in un’enciclopedia sulla Jugoslavia.  Le pagine scorrono via veloci perché si ha voglia di scoprire qualcosa di più su quel paese che, per decenni, nonostante fosse così vicino a noi, ci pareva così lontano. Troviamo la storia di Alija Sirotanović, l’uomo che, nel 1949, riuscì ad estrarre, da solo, la maggior quantità di tonnellate di carbone, più del suo omologo russo Stahanov, ottenendo il record mondiale.

Le pagine scorrono via veloci perché si ha voglia di scoprire qualcosa di più su quel paese che, per decenni, nonostante fosse così vicino a noi, ci pareva così lontano. Troviamo la storia di Alija Sirotanović, l’uomo che, nel 1949, riuscì ad estrarre, da solo, la maggior quantità di tonnellate di carbone, più del suo omologo russo Stahanov, ottenendo il record mondiale.

L’operaio bosniaco divenne un eroe nazionale, conosciuto e venerato da tutti, e permise a Tito di rivendicarne il merito come una vittoria della sua giovane nazione contro il gigante sovietico di Stalin, dal quale si era da poco allontanato. La storia di Alija ebbe talmente tanto clamore in patria che venne deciso di immortalare il suo viso sulle banconote da dieci dinari, le vecchie banke. Nuhefendić custodiva tre banke, nel suo appartamento di Sarajevo come un vero e proprio tesoro, in una scatola assieme ad altri ricordi del proprio passato. La sua casa, come mille altre abbandonate durante la guerra, è stata saccheggiata, e con essa la scatola:

Ogni tanto penso a quelli che mi hanno svaligiato il nostro appartamento. Mi immagino gli occhi dei criminali illuminarsi nel trovare una scatola nascosta nell’armadio, sotto la biancheria; mi immagino le loro mani tremanti nell’aprire la scatola, convinti di aver scovato il tesoro familiare; mi immagino la loro rabbia nel trovarci dentro inutili oggetti e tre banconote senza alcun valore.

Gli eroi, tuttavia, sono anche personali. Possono essere anche solo nostri, per noi, poiché sono capaci di guidarci, e in essi vorremmo rispecchiarci.

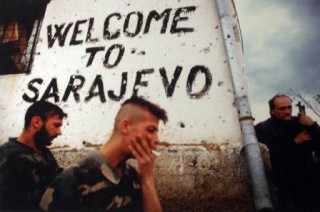

Anche Nuhefendić aveva un suo mito personale: il professor Milorad Ekemičić. Più che un mito, forse, sarebbe meglio definirlo “autorità non solo scientifica, ma anche morale e umana”, come scrive la giornalista. L’illustre maestro era docente presso la facoltà di Filosofia dell’Università di Sarajevo prima della guerra, quando l’ateneo era pieno di studenti provenienti da tutta la Bosnia-Erzegovina e dalle ex-repubbliche jugoslave. Oggi, quella stessa facoltà raccoglie sulle proprie mura quattro colonne di targhe con i nomi degli studenti morti durante l’assedio.

Ogni volta che passo, mi fermo e leggo attentamente. I nomi incisi sono maschili e femminili, di serbi, croati e musulmani. Come i muri della facoltà, così sono pieni di targhe e incisioni i muri delle vie di Sarajevo, in cui persero la vita, in più di 1400 giorni d’assedio, migliaia di innocenti. Poco prima dello scoppio del conflitto, l’esimio professore disse che «mancano ancora 164 000 morti per realizzare il progetto della Grande Serbia. Cento o duecento mila morti sono niente, considerato l’evento storico.»

Fu un colpo per Nuhefendić. Lo stesso docente, pedagogo per eccellenza, «simbolo non solo di persona giusta ma di un’intera professione», che ogni mattina la salutava con garbo mentre attraversano il ponte sul fiume MIljacka, era stato capace di dare credito alle teorie dei nazionalisti serbi.

Come lui, molti intellettuali, scrittori, poeti e accademici voltarono le spalle alla loro sapienza e abbracciarono con gioia il nuovo corso, in cui gli unici valori si chiamavano odio, disprezzo e razzismo. I crimini più crudi e violenti hanno avuto il benestare degli intellettuali, Chiesa ortodossa su tutti, affinché si potesse realizzare la Grande Serbia etnicamente pura. La giornalista bosniaca ha rivisto il professore nell’estate del 1993, quando Sarajevo era, tutti i giorni, sotto una pioggia di bombe lanciate dai serbi assedianti, nello stesso momento in cui non aveva alcuna notizie sulla sorte dei suoi genitori, rimasti nella loro casa di Grbavica, nel cuore della capitale bosniaca:

Oltre la Drina si contavano migliaia di morti, le vittime della pulizia etnica erano centinaia di migliaia, nei campi di sterminio la gente venia torturata e uccisa, decine di migliaia di donne e ragazze bosniache erano sottoposte a stupri di massa. Niente, nel suo aspetto, mostrava che il professore fosse toccato da quella tragedia

Si incrociarono per strada, si riconobbero ma non si salutarono. I pensieri più cupi, di minaccia e di vendetta si affollarono nelle mente di Nuhefendić, provata com’era da una simile tragedia. Si rividero, tuttavia, ancora una volta, sempre a Belgrado. La guerra le aveva strappato via molto: una sorella, la casa, la sua identità: ma non c’è stato rancore, non c’è stata vendetta in quell’incontro. «Lo guardavo senza rabbia, non provavo odio, non sentivo alcuna agitazione, nessun istinto animalesco mi turbava» riporta la giornalista, ricordando quasi con vergogna le parole minacciose pronunciate, con animo irrazionale, in quei tragici giorni.

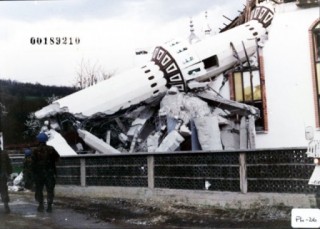

La storia del conflitto bosniaco è anche, tuttavia, la storia del fallimento delle Nazioni Unite, della NATO, dell’Unione Europea e della diplomazia occidentale. Quegli stessi organismi internazionali nati per proteggere i popoli dalle guerre e scongiurare, con tutti i mezzi, che di nuove ne possano esplodere. Anziché fermare un conflitto di per sé assurdo e irreale, hanno preferito stare a guardare Sarajevo assediata, assistere inermi al massacro di ottomila musulmani bosniaci a Srebrenica e alla vergogna del ritorno dei campi di concentramento in Europa, lo stesso continente che dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva gridato «mai più!».

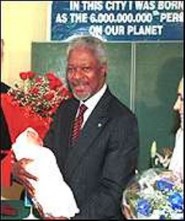

Nuhefendić ricorda bene, essendo giornalista, i comportamenti ambigui delle Nazioni Unite, durante e dopo la guerra, ma solo uno di questi viene ricordato nel suo libro: Six Billion Baby.

Nuhefendić ricorda bene, essendo giornalista, i comportamenti ambigui delle Nazioni Unite, durante e dopo la guerra, ma solo uno di questi viene ricordato nel suo libro: Six Billion Baby.

Il 12 ottobre 1999, nella Sarajevo piena di «tante moschee, chiese, nuovi edifici di banche e centri commerciali che grattano il cielo», nella clinica ostetricia bombardata duramente nel 1992 (e da allora lasciato andare in rovina) nacque il bambino numero “sei miliardi”. Le Nazioni Unite avevano deciso che, nella città dove di sarebbe trovato il Segretario Generale quel giorno, il primo bambino nato sarebbe stato il sesto miliardesimo abitante della Terra.

In quel 12 ottobre, Kofi Annan si trovava a Sarajevo, e Adnan Mević, venuto alla luce poco dopo mezzanotte, divenne il six billion baby. Le televisioni e i giornali di tutto il mondo ripresero l’evento e lo stesso Annan divenne il padrino del piccolo Adnan. L’effetto mediatico durò qualche settimana, poi il silenzio cadde intorno alla famiglia Mević, che non ebbe mai alcun beneficio da quel magico giorno. Le promesse di un futuro certo e sereno fattegli dalle stesse Nazioni Unite sono cadute nel vuoto.

Riporta, con un accento polemico e giustificato, la giornalista:

conoscendo un po’ il funzionamento del sistema mastodontico delle Nazioni Unite, immagino che qualche burocrate, meritevole per quell’idea geniale di festeggiare il “six billion baby” sia stato promosso. Ma a quella piccola creatura, necessaria per costruire l’evento farsa, al ragazzo Mević, è rimasta solo la delusione.

Come per il piccolo Adnan, anche alla Bosnia-Erzegovina è rimasto solo il rimorso per essere stata distrutta da una guerra non voluta, provocata da altri e in cui centinaia di migliaia di suoi cittadini hanno perso la vita. A questa terra che ancora non può chiamarsi nazione, perché divisa in due entità territoriali, la Republika Srpska e la Federazione dei croato-musulmani, rimane solo il desolante spettacolo dei cimiteri sulle colline intorno a Sarajevo.

Un tempo, quei prati erano verdi e pieni di alberi: «oggi le alture sono nude, la città è circondata di cimiteri» scrive la giornalista. E il colore che domina questa vista è il bianco con cui sono dipinte le migliaia di lapidi dei camposanti creati dalle autorità locali durante la guerra:

Ogni giorno gli assedianti uccidevano cinque, dieci, cinquanta, ottanta persone: in totale ne furono uccise diecimila. I camposanti esistenti non bastavano per seppellire tutti i morti.

In cosa può credere, allora, questa terra martoriata? Nella giustizia internazionale affinché faccia il suo corso, e i maggiori imputati al Tribunale Internazionale dell’Aja, Ratko Mladic, Radovan Karadzic e Goran Hadzic, vengano processati e puniti per i loro odiosi crimini, e che i diciassettemila criminali di guerra ancora liberi o latitanti in qualche Paese vengano arrestati e giudicati per le loro colpe. Troppo spesso, infatti, accade in Bosnia-Erzegovina che, per strada, le vittime possano incontrare l’assassino dei propri cari o lo stupratore delle proprie donne.

Se si vuole che le terre della ex-Jugoslavia ritrovino una pace che manca loro da quasi un ventennio, allora giustizia dovrà essere fatta, perché “tutto passa tranne il sentimento dell’ingiustizia. Quello cresce, si rafforza con il passare del tempo. È il germoglio della futura vendetta”.

Trackback/Pingback