Jacopo Venier (JV): Il Premio giornalistico-letterario “Marenostrum”, dedicato alla cultura migrante in Italia, ogni anno riconosce e valorizza la scrittura d’immigrati in lingua italiana. Lei ritiene che, in un paese dove cresce la xenofobia ed il razzismo, dove c’è una forte tensione tra nativi e migranti, iniziative come queste possano essere importanti per il significato che assumono?

Jacopo Venier (JV): Il Premio giornalistico-letterario “Marenostrum”, dedicato alla cultura migrante in Italia, ogni anno riconosce e valorizza la scrittura d’immigrati in lingua italiana. Lei ritiene che, in un paese dove cresce la xenofobia ed il razzismo, dove c’è una forte tensione tra nativi e migranti, iniziative come queste possano essere importanti per il significato che assumono?

Andrea Camilleri (AC): Io ritengo che sia importantissimo l’apporto di non italiani – chiamiamoli così – che scrivono in lingua italiana, perché essi apprendono la nostra lingua, che non credo venga loro insegnata a scuola, dal parlato vivo e quotidiano con altri italiani. Quindi è un italiano che non ha nessuna radice letteraria e che se diventa letteratura, come qualche volta è capitato e fortunatamente continua a capitare, ciò avviene per strade completamente diverse da quelle seguite da un italiano che scrive nella sua propria lingua. Il parlato quotidiano è come una ventata di freschezza e di realtà che irrompe all’interno di una lingua che, malgrado tutto, non riesce giustamente a staccarsi dalle sue origine letterarie.

JV: Quindi da parte dei migranti c’è un contributo anche di crescita ed apporto alla nostra lingua…

AC: Credo che il loro uso dell’italiano contribuisca alla crescita nella novità d’uso della nostra stessa lingua.

Il punto di prospettiva nella quale essi si collocano nell’adoperare la nostra lingua non è lo stesso di quella di un italiano e già questo basta a fornire un contributo di novità. Una lingua si mantiene viva per i contributi che dalla periferia arrivano verso il grande albero centrale della lingua. Una lingua si rinnova continuamente perché è centripeta, ovvero dalle “forme periferiche” arriva a diventare lingua nazionale. Forme periferiche in che senso? Possono essere forme dialettali o possono essere forme ad esempio usate nelle fabbriche, nelle industrie, nella campagne e quindi anche da extra comunitari, da non italiani: anche questo è “periferia”, ed è linfa vitale che concorre a tenere vivo l’albero della lingua italiana.

Mi spiego altrimenti: se non c’è questa linfa allora l’albero diventa preda di parassiti, ovvero del più forte linguaggio straniero prossimo a quell’albero; nel caso specifico nostro l’anglosassone. E allora poiché l’albero è più debole esso comincia ad assorbire linfa dall’anglosassone e finisce col perdere le sue caratteristiche naturali, diventa un innesto innaturale; se, per contro, esso prendesse linfa dalla propria periferia allora sarebbe un albero così forte da resistere dall’innesto innaturale.

Noi oggi rischiamo questo tipo di innesti perché anche in Italia abbiamo la tendenza ad adoperare termini tecnologici in inglese, che hanno invaso tutto il mondo, quando non sarebbe davvero il caso che così fosse. Faccio un esempio: devolution… non c’è nessuna necessità di dire devolution, o election day; non c’è nessuna necessità di adoperare questi termini: è proprio qui che si annida l’elemento parassitario che contamina la lingua italiana.

JV: Quindi in qualche modo l’apporto di chi viene in Italia per lavorare, per cercare un futuro, per trovare una sua dimensione umana, rafforza l’italiano come lingua e l’Italia stessa come paese…

AC: Quando ci dicono che una buona parte del nostro PIL è il prodotto di piccole aziende che gli immigrati mettono in azione in Italia, questo significa che una piccola parte della crescita economica è dovuta a loro, che quindi, allo stesso modo, rafforzano anche il “PIL linguistico”.

JV: Come spiegare il fatto che l’Italia, che è stato un paese da cui sono partiti in tanti di emigranti, sia di fatto diventato un paese così razzista e incapace di vedere le potenzialità di una relazione con gli altri popoli del mediterraneo?

AC: L’Italia negli ultimi tempi si è un po’ guastata; un po’ tanto, oserei dire. Cioè noi ci siamo dimenticati del nostro passato di emigranti negli Stati Uniti dall’Ottocento, ci siamo dimenticati del nostro recente passato di emigranti in Germania, in Belgio… e siccome abbiamo conquistato un piccolo orto, attorno ad esso abbiamo messo dei paletti.

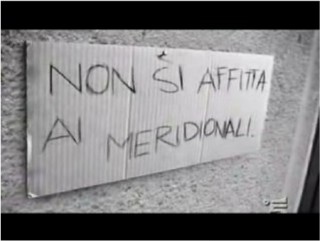

Però negli anni che precedettero il boom economico italiano, cioè negli anni Sessanta e quelli immediatamente precedenti, a giustificazione degli italiani – se giustificazione può essere – posso dire che furono razzisti anche all’interno dell’Italia perché io, siciliano, ricordo d’aver visto con questi occhi, sia pure miopi, cartelli in cui era scritto “non si affitta ai meridionali”, ciò in quel di Torino, capitale del Regno unito prima e della Repubblica italiana poi.

Quindi se non si affittava allora ai meridionali, s’immagini oggi agli extra comunitari.

JV: Come si può raccontare da italiani l’immigrazione? Bisogna raccontarla sempre in toni drammatici o si può avere anche un atteggiamento più leggero, che faccia emergere anche l’umanità e anche qualche volta l’humor di questa situazione?

AC: La migrazione “interna” è tanta: a me delle volte capita di andare nella città di Asti e apprendere che lì esistono 4200 siciliani residuati di quella che è stata la grande migrazione interna che, parentesi, ha permesso il boom economico degli anni 60, chiusa parentesi. E non è detto che l’immigrazione oggi non possa permettere se non il boom almeno un risollevamento delle sorti economiche italiane.

Ad ogni modo credo che si possa raccontare l’immigrazione in tanti modi. Vede, per esempio, sono state pubblicate due antologie molto belle della nostra immigrazione italiana negli Stati Uniti dove alcune testimonianze parlano proprio dell’apertura che allora esisteva verso coloro che arrivavano. Il fatto è che c’è sempre stata una certa accoglienza, mentre quella dei giorni nostri è un’immigrazione completamente diversa e ben più drammatica: se i nostri emigrati sono sempre partiti per una ragione precisa, la povertà – tanto che negli Stai Uniti essi andavano a fare fortuna e non altro – le ragioni che oggi muovono queste migrazioni epocali sono ben diverse e più drammatiche, perché non si originano solo dalla povertà bensì dalla guera, dalla paura e dalle persecuzioni.

Il magna umano che arriva oggi è un’altra cosa, non più quindi solo magma di lavoratori ma anche di gente che scappa, e io sono convinto che l’unico vero modo per poter arrestare questa specie di movimento epocale di migrazione non sia quello di mettere barriere, il che sarebbe un’idiozia (ed è chiaro che quando si muovono milioni di persone non le arresti con la legge Bossi-Fini o facendo le navi spoletta). No… io credo che noi tanto più guadagniamo quanto più riusciamo ad esportare in questi paesi lavoro e democrazia – sempre senza armi, sia ben chiaro.

Il magna umano che arriva oggi è un’altra cosa, non più quindi solo magma di lavoratori ma anche di gente che scappa, e io sono convinto che l’unico vero modo per poter arrestare questa specie di movimento epocale di migrazione non sia quello di mettere barriere, il che sarebbe un’idiozia (ed è chiaro che quando si muovono milioni di persone non le arresti con la legge Bossi-Fini o facendo le navi spoletta). No… io credo che noi tanto più guadagniamo quanto più riusciamo ad esportare in questi paesi lavoro e democrazia – sempre senza armi, sia ben chiaro.

Dalle dittature e dalle guerre si scappa. Dalla democrazia è difficile che si scappi.