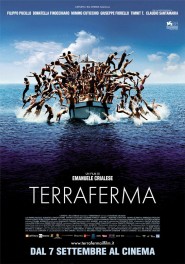

Riconoscere l’impronta di Emanuele Crialese in Terraferma non è affatto difficile. Un colpo d’occhio è sufficiente per cogliere immagini familiari. Un minimo di attenzione al soggetto basta per afferrare i temi e i problemi che percorrono l’opera del regista fin dagli esordi. Il mare, indomito e periglioso, che riempie l’orizzonte, nutre gli uomini, sconvolge le loro esistenze, occulta misteri inconfessabili nel suo ventre liquido. L’isola, come luogo fisico e morale intermedio fra l’acqua e la “terra ferma”. Il Sud, cocciutamente appigliato alle sue tradizioni e coniugato a un passato remoto così arduo da valicare. I migranti, sulle loro barche nelle quali speranza e disperazione sono gemelle siamesi.

Riconoscere l’impronta di Emanuele Crialese in Terraferma non è affatto difficile. Un colpo d’occhio è sufficiente per cogliere immagini familiari. Un minimo di attenzione al soggetto basta per afferrare i temi e i problemi che percorrono l’opera del regista fin dagli esordi. Il mare, indomito e periglioso, che riempie l’orizzonte, nutre gli uomini, sconvolge le loro esistenze, occulta misteri inconfessabili nel suo ventre liquido. L’isola, come luogo fisico e morale intermedio fra l’acqua e la “terra ferma”. Il Sud, cocciutamente appigliato alle sue tradizioni e coniugato a un passato remoto così arduo da valicare. I migranti, sulle loro barche nelle quali speranza e disperazione sono gemelle siamesi.

Se, però, ci si avventura in una ricognizione critica più approfondita, un senso di desolazione comincerà a pervaderci, nell’osservare come tutti questi ingredienti siano frullati in un composto eterogeneo senza criterio e misura; e come gli stessi elementi che assegnavano significato e sostanza ai film passati, ora, depauperati di passione e autenticità, vengano introdotti all’occorrenza alla stregua di tòpoi del tutto vacui.

D’altra parte, numerose perplessità suscita la decisione dei giurati della sessantottesima Mostra del Cinema di Venezia, presieduti da Darren Aronofsky, di attribuire proprio a Terraferma il Premio Speciale.

Il ventenne Filippo (Filippo Pucillo, scoperto da Crialese in Respiro), orfano di padre, si barcamena, in un’isola del Mediterraneo (Lampedusa, mai nominata), nell’aspra quotidianità di chi, come lui, e il padre e il nonno prima di lui, sopravvive traendo dal mare il proprio sostentamento. Filippo non saprebbe vivere altrove, la sua immaginazione non riesce neanche a concepire altre possibilità. È questa la ragione alla base degli attriti con la madre Giulietta (Donatella Finocchiaro), intenzionata ad affittare la loro casa ai turisti e a traslocare nella Sicilia “continentale”, ma anche dell’incompatibilità con lo zio Nino (Giuseppe Fiorello), che nella pesca ravvisa solo un invalidante retaggio del passato. Quando Filippo salverà dall’annegamento un gruppo di clandestini, tra cui una donna incinta (Timnit T.) originaria del Corno d’Africa, l’esistenza della sua famiglia ne sarà stravolta.

Affiancato, nella stesura del copione, dal regista Vittorio Moroni, Crialese sviluppa la trama per antinomie: l’ancoraggio alla tradizione e il confliggente anelito alla modernità; la legge del mare che impone di prestare soccorso a chiunque lo necessiti e le leggi dello Stato sul contrasto all’immigrazione clandestina; la morte, che il mare ha impietosamente comminato al padre di Filippo come a molti degli africani che inseguono il miraggio dell’Europa, e la vita, che prorompe nel vagito della bambina segretamente partorita dalla giovane migrante con l’aiuto di Giulietta; il Sud, con tutte le caratteristiche indicate, e il Nord, rappresentato dai turisti affamati di divertimento.

La superficialità, tuttavia, condiziona il risultato, e gli stereotipi abbondantemente spennellati finiscono per definire un quadretto folkloristico interrotto qua e là da sprazzi di fiacca riflessione sociale, in cui la Capitaneria di Porto, per il solo fatto di applicare le leggi (dello Stato) finisce per fare la parte della cattiva, mentre il povero ragazzo del Sud, che a vent’anni non sa nemmeno cosa si intenda per topless, sarà irrimediabilmente lo zimbello dei ricchi e capricciosi turisti settentrionali, buono tutt’al più per un altarino fugace e senza seguito, non molto diversamente da quanto accadeva nel recente, e scadente, Sul mare di Alessandro D’Alatri (con Martina Codecasa in un ruolo, per giunta, analogo).

Il ricorso al dialetto non riesce in questo caso, a differenza che in altri (La terra trema resta un modello insuperato), a conferire autenticità maggiore all’opera, penalizzata da alcune cadute di regia insorvolabili, che generano effetti di ridicolo involontario, come la scena notturna dell’assalto dei clandestini al motoscafo di Filippo, o esplodono in una retorica tronfia e stucchevole, come la sequenza dell’arrivo dei corpi senza vita alla spiaggia, gravata da un ralenti molesto.

Se per un istante ci si astrae dalla pellicola e si volge lo sguardo indietro, sorge l’impressione che, in Terraferma, si concretizzino proprio quei pericoli insiti nei due film precedenti, ma che allora Crialese aveva saputo evitare. Respiro, seducente incursione nel mistero dionisiaco di una cultura arcaica, ha purtroppo figliato, suo malgrado, una rappresentazione da cartolina degli stessi paesaggi naturali e umani, mentre la sensibilità e la compassione di Nuovomondo per la figura del migrante e i suoi sogni frustrati involve in un pietismo semplicistico e lacrimevole.

Crialese si riconosce. E questo rattrista.

Chi sa, fa. Chi non sa, insegna.