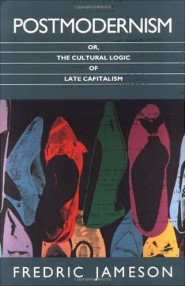

Fredric Jameson, considerato uno dei più autorevoli teorici in materia, definisce con il termine “postmoderno” la serie di cambiamenti e di fenomeni – citando ad esempio la fine dell’ideologia – avvenuta tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Tali trasformazioni, in realtà, non avrebbero determinato una “rottura” definitiva con l’età precedente, la modernità; più precisamente, il teorico statunitense parla di postmoderno come di un diverso modo di immaginare e percepire la modernità, né in forma oppositiva (l’antimoderno), né alternativa (l’ultramoderno). Ci troveremmo soltanto in una fase successiva, post moderna, per l’appunto. Inoltre, Jameson ha individuato i caratteri principali del postmoderno: la massificazione, la spettacolarizzazione dell’esistenza, l’estetizzazione della merce e il primato di linguaggio.

Fredric Jameson, considerato uno dei più autorevoli teorici in materia, definisce con il termine “postmoderno” la serie di cambiamenti e di fenomeni – citando ad esempio la fine dell’ideologia – avvenuta tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Tali trasformazioni, in realtà, non avrebbero determinato una “rottura” definitiva con l’età precedente, la modernità; più precisamente, il teorico statunitense parla di postmoderno come di un diverso modo di immaginare e percepire la modernità, né in forma oppositiva (l’antimoderno), né alternativa (l’ultramoderno). Ci troveremmo soltanto in una fase successiva, post moderna, per l’appunto. Inoltre, Jameson ha individuato i caratteri principali del postmoderno: la massificazione, la spettacolarizzazione dell’esistenza, l’estetizzazione della merce e il primato di linguaggio.

In Italia, un tentativo per definire il postmoderno è stato compiuto da Remo Ceserani (vicino alle posizioni di Jameson), per il quale il postmoderno è

un mutamento che ci ha cambiato nel profondo, che ha agito sulla nostra struttura percettiva stessa, di pensiero e di comportamento, sui nostri rapporti con la natura e la società, sui modi del lavoro e della produzione, su quelli della conoscenza e dell’immaginario, sui modi della comunicazione.

La «rivoluzione informatica», che a suo dire sarebbe il vero punto di svolta, avrebbe segnato il passaggio dalla modernità, affermatasi due secoli prima, alla postmodernità, resasi epoca sostanzialmente autonoma, seppure non del tutto staccata da quella precedente.

Il postmoderno si è affermato, in Italia, a partire dagli anni Settanta, sulla scia delle grandi trasformazioni politiche, sociali e, soprattutto, culturali del decennio precedente. Uno dei cambiamenti più importanti per il mondo della cultura ha riguardato la figura dell’intellettuale: nella nuova epoca egli non detiene più il potere del linguaggio, della scrittura, e non è più una figura di riferimento della società. Negli anni Settanta, l’intellettuale-editore, l’istituzione che ha caratterizzato la letteratura italiana negli anni precedenti, viene gradualmente sostituito, nella sua attività di selezionatore e promotore dei nuovi autori, dal mercato e dalle logiche economiche. Nel mercato, l’unica figura che decide il successo di un’opera o di un autore è il pubblico, non più distinto in pubblico alto, d’élite, e pubblico basso, popolare: questa divisione è caduta, e i valori letterari si sono rovesciati in favore di una produzione di consumo, che punta solamente alla vendita.

Nella modernità, per Ceserani, c’erano élites artistiche e letterarie, c’era un’avanguardia, c’era una borghesia media che non si interessava molto all’arte e c’era un vasto pubblico piccolo-borghese, interessato alla letteratura, che poteva essere influenzato e sensibilizzato da quanto suggeriva la critica. Nella postmodernità, invece, le cose cambiamo completamente: le élites artistiche ed intellettuali devono difendersi dall’invasione, nei campi della letteratura e dell’arte, dai nuovi prodotti della cultura popolare, forniti dal mercato e in genere privi di qualsiasi spessore culturale. In Italia si parla di postmoderno in campo letterario come nuova «logica culturale» portatrice di una serie di nuovi problemi “epistemologici”, e portatrice anche di nuovi modelli stilistici e letterari, estranei agli spazi canonici della letteratura.

Nella modernità, per Ceserani, c’erano élites artistiche e letterarie, c’era un’avanguardia, c’era una borghesia media che non si interessava molto all’arte e c’era un vasto pubblico piccolo-borghese, interessato alla letteratura, che poteva essere influenzato e sensibilizzato da quanto suggeriva la critica. Nella postmodernità, invece, le cose cambiamo completamente: le élites artistiche ed intellettuali devono difendersi dall’invasione, nei campi della letteratura e dell’arte, dai nuovi prodotti della cultura popolare, forniti dal mercato e in genere privi di qualsiasi spessore culturale. In Italia si parla di postmoderno in campo letterario come nuova «logica culturale» portatrice di una serie di nuovi problemi “epistemologici”, e portatrice anche di nuovi modelli stilistici e letterari, estranei agli spazi canonici della letteratura.

La letteratura postmoderna, tuttavia, non ha uno stile, una poetica vera e propria: ancora Ceserani dice che «il postmoderno non è uno stile. Il postmoderno è una condizione storica, in cui quindi ci possono essere senz’altro alcune variazione di stile». Si è prodotto, di conseguenza, un pastiche, una commistione di generi, di forme e di linguaggio. L’opera postmoderna è caratterizzata da un interscambio tra i codici: del codice letterario, ad esempio, con quello filmico, fotografico e figurativo. E se anche non ha una sua poetica, il postmoderno ha fatto proprie alcune tematiche: la frammentazione dell’individuo, trasformato in «simulacro di sé stesso», indebolito e non considerato se non inserito in una società; la mercificazione globale, in cui ogni prodotto, di qualsiasi natura, viene considerato solo come un bene che deve essere venduto; infine, la mancanza di profondità storica:

il passato e il futuro si schiacciano sul presente, l’esperienza della temporalità, della memoria e delle sue intermittenze vengono sostituite da rappresentazioni della crisi della temporalità e della storicità, accompagnata da uno storicismo che vuole ridurre il passato a museo di fotografie e raccolta di immagini e simulacri.

Mercificazione del libro, inquinamento del mercato nella cultura, mancanza di tematiche forti: è davvero questo il futuro della letteratura?