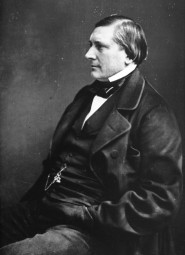

Quando nel 1859 Eugène Labiche, vaudevillista di chiara fama, sottopose alla censura la sua ultima pièce, era pienamente consapevole dei rischi che stava correndo. La censura del Secondo Impero, infatti, benché vietasse la messa in scena del solo uno per cento dei testi che le venivano presentati, si dimostrava particolarmente severa con quegli autori che considerava immorali, e una semplice visione del titolo spesso le bastava per ritenere una pièce irrappresentabile. Così, per evitare che il testo venisse bloccato fin dall’inizio, Labiche ricorse a uno stratagemma: gli attribuì un titolo apparentemente innocuo, il cui reale significato sarebbe stato intuibile solo dopo un’attenta lettura; in questo modo i censori, anziché bocciarlo, avrebbero richiesto di apportare delle modifiche e l’autore avrebbe guadagnato tempo. Il testo in questione era La sensitiva, una commedia in tre atti con solo otto personaggi, destinata a suscitare scandalo e a diventare uno dei maggiori successi dell’autore.

Quando nel 1859 Eugène Labiche, vaudevillista di chiara fama, sottopose alla censura la sua ultima pièce, era pienamente consapevole dei rischi che stava correndo. La censura del Secondo Impero, infatti, benché vietasse la messa in scena del solo uno per cento dei testi che le venivano presentati, si dimostrava particolarmente severa con quegli autori che considerava immorali, e una semplice visione del titolo spesso le bastava per ritenere una pièce irrappresentabile. Così, per evitare che il testo venisse bloccato fin dall’inizio, Labiche ricorse a uno stratagemma: gli attribuì un titolo apparentemente innocuo, il cui reale significato sarebbe stato intuibile solo dopo un’attenta lettura; in questo modo i censori, anziché bocciarlo, avrebbero richiesto di apportare delle modifiche e l’autore avrebbe guadagnato tempo. Il testo in questione era La sensitiva, una commedia in tre atti con solo otto personaggi, destinata a suscitare scandalo e a diventare uno dei maggiori successi dell’autore.

Il titolo, che di primo acchito non sembra nascondere nessun doppio senso, in realtà non si riferisce né a una donna dotata di poteri paranormali né a una donna particolarmente sensibile, bensì a una pianta: quella che in italiano è comunemente conosciuta come mimosa pudica. La caratteristica principale di questa pianta è che quando la si sfiora accartoccia le foglie e le lascia pendere dal picciolo come cose morte. Fin qui niente di male, se non fosse per il fatto che il protagonista della pièce, dal punto di vista sessuale, si comporta esattamente allo stesso modo. La censura ci mise un po’ a svelare l’arcano e dopo un paio di mesi comunicò il suo insindacabile giudizio:

Vaucouleurs (il cui cognome si richiama alla storia di Giovanna d’Arco) è un uomo facilmente impressionabile che si blocca alla benché minima emozione. Il giorno stesso delle nozze ha una paura terribile di “balbettare” al cospetto della moglie. E qui finisce il primo atto.

Nel secondo atto, l’indomani delle nozze, scopriamo che la moglie ha trascorso la notte leggendo il primo volume di un romanzo. Il suocero e la suocera ne restano indignati, e quest’ultima dà alla figlia il secondo volume del romanzo da leggere durante la notte successiva.

Nel terzo atto, Vaucouleurs, che fa onore al rhum del suocero, si accorge improvvisamente che il liquore lo rende caratterialmente diverso. La moglie, alla quale prodiga le sue effusioni, rifiuta dalla madre il volume successivo del romanzo di cui si rende conto di non avere più bisogno la terza notte di nozze. Essa, infatti, si è accorta che i sensi del marito si sono risvegliati e così il suocero e la suocera saltano al collo del genero trasmettendogli la loro gioia.

Malgrado le precauzioni dell’autore per mitigare con sottili allusioni l’idea principale sulla quale non ci si può ingannare, e che offende qualsiasi pudore, un simile testo non ci sembra adatto alla rappresentazione.

Non possiamo permettere che l’attenzione del pubblico si focalizzi e si concentri, per tre atti di fila, su argomenti quali la virilità di un uomo e l’atto fisico di consumare il matrimonio[1].

La commedia di Labiche, in realtà, è molto più complessa della breve sintesi che ne fecero i censori. La storia, infatti, non è incentrata solo sui problemi sessuali del protagonista, ma prende in esame anche gli audaci tentativi dei tre spasimanti della moglie di lui che, accortisi del suo “blocco”, cercano di approfittare della situazione. Per non parlare poi dei due suoceri che “ronzano” continuamente attorno alla coppia per scoprire se finalmente “la nave è andata in porto”, e che promettono al domestico un orologio d’oro se nascerà un maschio e uno d’argento se nascerà una femmina. A coronare, infine, una situazione già complicata ci pensa un maggiordomo pigro che, nel timore di dover rinunciare alla propria pigrizia, inizia a spedire lettere di dubbio gusto firmandosi Petrarca: “Signore, Vi hanno appena concesso la mano della signorina Laure nel momento in cui stavo per chiederla io… La amo e mi spetta! Se per assurdo persisterete nella volontà di sposarla, Vi informo che a partire da oggi diventerò la Vostra ombra… e che l’unico scopo della mia vita sarà rendervi cornu…”.

La commedia di Labiche, in realtà, è molto più complessa della breve sintesi che ne fecero i censori. La storia, infatti, non è incentrata solo sui problemi sessuali del protagonista, ma prende in esame anche gli audaci tentativi dei tre spasimanti della moglie di lui che, accortisi del suo “blocco”, cercano di approfittare della situazione. Per non parlare poi dei due suoceri che “ronzano” continuamente attorno alla coppia per scoprire se finalmente “la nave è andata in porto”, e che promettono al domestico un orologio d’oro se nascerà un maschio e uno d’argento se nascerà una femmina. A coronare, infine, una situazione già complicata ci pensa un maggiordomo pigro che, nel timore di dover rinunciare alla propria pigrizia, inizia a spedire lettere di dubbio gusto firmandosi Petrarca: “Signore, Vi hanno appena concesso la mano della signorina Laure nel momento in cui stavo per chiederla io… La amo e mi spetta! Se per assurdo persisterete nella volontà di sposarla, Vi informo che a partire da oggi diventerò la Vostra ombra… e che l’unico scopo della mia vita sarà rendervi cornu…”.

Oltre a una notevole audacia, Labiche dimostra anche di conoscere a fondo l’Italia e di saperne parodiare alla perfezione gli usi e i costumi: “Milano, una città dove le donne ti lanciano continuamente arance dalla finestra e caricano la pipa di un soldato per poi portarlo a spasso in carrozza con l’unico scopo di ammirarlo!”, afferma il corazziere Clampinais, confondendo Milano con il Carnevale di Ivrea e trasformando un racconto di viaggio in un doppio senso erotico. “…Poi ci hanno condotto in un posto che sulla cartina si chiamava Menagramo…”, dichiara sempre Clampinais riferendosi a Melegnano. Mentre Gaudin, il maggiordomo, è sicuro di aver avvistato il lago di Como in America.

Presa coscienza della valutazione della censura, Labiche si preparò alla contromossa. Per prima cosa modificò il cognome del protagonista da Vaucouleurs a Bougnol, onde evitare che i censori si impuntassero sul riferimento “poco consono” alla Pulzella d’Orléans e alla sua castità. In seguito, eliminò dal primo atto le allusioni considerate troppo esplicite e le sostituì con metafore legate al mondo botanico, che, anziché mitigare la fantasia sessuale dello spettatore, la accesero ancora di più: “…a mano a mano che la linfa penetra nei rami del delicato arbusto…”, spiega Balissat, precettore della futura sposa, davanti ai basiti parenti che lo scambiano per un vivaista. In alternativa alla metafora, l’autore fece anche ricorso a riferimenti mitologici (come la storia della tela di Penelope), utilizzati più che altro nel resoconto di notti d’amore non finite proprio nel migliore dei modi: “…il giorno delle mie nozze, io mi sono alzato alle due… mia moglie invece era già in piedi alle otto… l’ho sorpresa nell’atto di scucire il pizzo della mia camicia per farsene un colletto!”. Infine, visto che i censori non vedevano di buon occhio il secondo atto in cui i due coniugi uscivano dalla camera matrimoniale, decise di sostituire quest’ultima con uno chalet, dove si ipotizza che i due siano intenti a “tubare come colombe”, anche se poi ci pensa un’altra metafora botanica: “sollazzarsi nel boschetto” a riportare tutti alla realtà.

L’unico elemento che Labiche accettò di cambiare radicalmente fu il dialogo tra madre e figlia, sempre nel secondo atto, in cui la prima forniva alla seconda indicazioni dettagliate su come comportarsi al sopraggiungere della notte. In questo caso il dialogo è stato interamente rivisto, e il discorso viene lasciato più sul vago considerato che gli spettatori erano comunque perfettamente in grado di intuire da soli l’argomento:

Madame Rothanger Ma fille… voici la nuit… rentre dans ta chambre…

Laure Oui, maman…

Madame Rothanger Laure, l’instant est solennel. (Apercevant le livre) Qu’est-ce que tu tiens là ?

Laure C’est le second volume des Drames de Paris… je viens d’achever le premier dans le chalet.

Madame Rothanger (prenant le volume et le plaçant sur la table) Des romans ! un jour de noce !

Laure Mais tu m’as dit qu’une fois mariée, je pourrais en lire…

Madame Rothanger Sans doute… mais pas aujourd’hui…

Laure Pourquoi ?

Madame Rothanger Parce que… Laure, l’instant est solennel !

Laure Tu as quelque chose à me dire ?

Madame Rothanger (vivement) Moi ? non !… (Très emue) Mais souviens-toi que je suis ta mère… Ton père… est ton père !… et tu es notre enfant !

La signora Rothanger Figlia mia… ecco scendere la notte… va’ in camera tua…

Laure Subito, mamma…

La signora Rothanger Laure, il momento è solenne. (Scorgendo il libro) Che cos’hai lì?

Laure Il secondo volume de I drammi di Parigi… il primo l’ho finito nello chalet.

La signora Rothanger (prendendo il volume e appoggiandolo sul tavolo) Un romanzo! Il giorno del matrimonio!

Laure Sei stata tu a dirmi che una volta sposata avrei potuto leggerli…

La signora Rothanger Non ne dubito… ma non oggi!

Laure E perché?

La signora Rothanger Perché… Laure, il momento è solenne!

Laure C’è qualcosa che vuoi dirmi?

La signora Rothanger (prontamente) Io? no!… (profondamente commossa) Ma ricordati che io sono tua madre… Che tuo padre… è tuo padre… e che tu… sei nostra figlia!

Dopo aver apportato le modifiche che riteneva necessarie, e aver occultato nel migliore dei modi ogni riferimento sessuale o piccante, Labiche sottopose la pièce a un nuovo controllo della censura. Insospettiti dall’eccessiva quantità di metafore i censori decisero di ricorrere al giudizio di un’autorità superiore più esperta di loro; quest’ultima non vide nulla di male nei continui accenni alla flora in generale e diede la sua approvazione.

La pièce andò in scena nel marzo del 1860, ma la cosa interessante è che la reazione dei giornalisti che assistettero alla prima, anziché essere scandalizzata o offesa, fu entusiasta e divertita. Uno di essi, P.A. Fiorentino, responsabile della pagina degli spettacoli del quotidiano Le Constitutionnel, scisse quanto segue:

Da un paio di giorni, al Palais-Royal, va in scena una pièce molto spinta, talmente spinta che a quanto si dice non si è mai visto nulla di simile a teatro. Certo che il pubblico deve vederci proprio della malizia se gli uomini ridono fragorosamente e le donne nascondono lo sguardo dietro ai ventagli. Io, che sono alquanto ingenuo, ci ho visto solo quello che qui di seguito descriverò, e male ne incolga a chi male pensa! Del resto, sappiamo benissimo che il Palais-Royal non è un posto dove portare i più giovani, nemmeno quando l’incendio è in convento! […] Gli attori Hyacinthe, Arnal, Amant, Luguet, Gil-Pérès, Thiernet e Deschamps sanno trasmettere, nel loro insieme, una verve e un ardore eroico. Diamine! la pièce è senza dubbio scabrosa, ma è stata conquistata come una fortezza inespugnabile da un battaglione di zuavi![2]

Il pubblico, ben felice di gustarsi qualcosa di diverso dal solito, ne decretò il successo, e la pièce rimase in cartellone per ben sessanta sere di fila.