Immersi nell’ambiente disegnato da Zaha Hadid al Maxxi di Roma, in risonanza con gli spazi e i camminamenti progettati dall’architetto iracheno, si rivive la poetica di Michelangelo Pistoletto attraverso alcune sue opere che vanno dagli esordi alla metà degli anni Settanta. Sono anni densi di creatività, di spinta verso una modernità sghemba e ancora tutta da definire, che l’artista piemontese interpreta e stimola con le sue opere dal significato anche “politico”. Proprio a questa dimensione partecipata della produzione artistica sembra ispirato il titolo della rassegna romana “Da Uno a Molti, 1956 – 1974”. Il curatore Carlos Basualdo propone l’opera dell’artista aprendola a una diversa possibilità di ascolto non ancora esaurita, semmai capace di illuminare in maniera sorprendente le ricerche più attuali dell’arte contemporanea. “Nella storia artistica di Pistoletto – afferma Basualdo – tra il 1956 e il 1974, si può forse ritrovare non solo un riflesso delle prove e delle tribolazioni sostenute da una società in rapida trasformazione, ma anche una chiave per comprendere la situazione attuale”.

In Italia, la congiuntura artistica di quegli anni è segnata da contraddizioni profonde, più di qualsiasi altro contesto occidentale. L’influenza della pittura metafisica di De Chirico, il realismo pittorico e la personalità di Lucio Fontana segnano la scena in maniera più o meno totale. In questo climax culturale si inserisce la figura di Pistoletto, che sceglie come base della sua azione artistica Torino, epicentro delle trasformazioni sociali ed economiche del Paese. Qui avvia la sua ricerca, concentrata inizialmente su una serie di autoritratti che chiariscono e rendono comprensibile la successiva riflessione sull’opera come tramite, medium. Questi lavori testimoniano un desiderio quasi drammaturgico di confronto/scontro fra una dimensione intima, di scandaglio del proprio io, e una dimensione altra nella quale si trovano lo scambio sociale e la condivisione dialettica del proprio lavoro. L’esplorazione del mezzo pittorico nasce dalla conoscenza degli sviluppi dell’arte europea e americana di quel periodo. Nelle gallerie torinesi osserva, infatti, le opere di Fontana, Burri, Giacometti e Bacon. Autoritratto seduto, del 1960, rappresenta la sintesi di questa ricerca pittorica votata a eludere la specificità del tempo per affermare, in alternativa, un’idea di presente continuo. Proprio la costante sperimentazione sulla rifinitura di questo dipinto lo porta ad utilizzare vernici plastiche che producono un effetto riflettente. Da questa intuizione Pistoletto coglie la possibilità di fondere la sua realtà con quella del dipingere. Nascono così i primi Quadri Specchianti. Realizzate con lastre di acciaio inox lucidate a specchio, le opere proiettano verso l’esterno la forza delle ricerche di Pistoletto, rileggendo, nelle loro superfici riflettenti, la tradizione rinascimentale degli spazi consecutivi e prospettici. La staticità delle figure e degli oggetti in primo piano, composti con estrema attenzione, contrasta col dinamismo della realtà che si riflette nell’opera, creando uno spazio intermedio di confronto e interazione. Proprio l’interattività dimostra la freschezza e lo spirito avanguardistico dell’opera dell’artista, che si apre al mondo creando un campo allargato di intervento sulla dimensione spazio/temporale della fruizione. Pistoletto propone una relazione attiva con il pubblico, costruendo uno spazio reale di interazione attraverso una forma ibrida, tra pittura e scultura, determinando un allargamento percettivo dell’opera. Il “milieu percettivo” diviene così il tentativo di descrivere un mondo allargato attraverso un’azione creatrice, ovvero degli sconfinamenti continui che si alimentano della natura parziale dell’esperienza visiva. L’umano riflesso nell’opera allarga i confini dell’esperienza estetica trasformando la fruizione passiva di essa in un dispositivo di indagine sulla realtà. Un’attenzione quasi fenomenologica caratterizza le ricerche successive di Pistoletto, spostando l’attenzione dall’illusione passiva alla sublimazione attiva dell’esperienza artistica. Entra in campo una visione etica dell’arte sollecitata dagli scossoni prodotti dai movimenti politici che agitano la scena sociale occidentale. Lo testimoniano una grata con pericolo di morte, un cancello da carcere, una manifestazione pro Vietnam. Sono i Comizi, quadri specchianti che indagano temi socio-politici. L’artista è alla ricerca di collisioni visionarie con il reale. Nella serie dei concettuali Plexiglass il reale partecipa all’opera non come riflesso ma in trasparenza: dischi posati su un tavolino, una lastra vuota contro la parete. La realtà irrompe fisicamente, ma stralunata negli Oggetti in meno del 1965: una tavola da pranzo fatta di assi e messa “in cornice”, una casetta “a misura d’uomo”, una lampada a mercurio, una palla di giornali tenuta sotto il letto (ingrandita, rotolerà per le vie di Torino, come documenta uno dei video proiettati in mostra). Lavori sorprendenti che anticipano l’Arte povera battezzata da Germano Celant nel 1967, e di cui si fa protagonista a modo suo.

In Italia, la congiuntura artistica di quegli anni è segnata da contraddizioni profonde, più di qualsiasi altro contesto occidentale. L’influenza della pittura metafisica di De Chirico, il realismo pittorico e la personalità di Lucio Fontana segnano la scena in maniera più o meno totale. In questo climax culturale si inserisce la figura di Pistoletto, che sceglie come base della sua azione artistica Torino, epicentro delle trasformazioni sociali ed economiche del Paese. Qui avvia la sua ricerca, concentrata inizialmente su una serie di autoritratti che chiariscono e rendono comprensibile la successiva riflessione sull’opera come tramite, medium. Questi lavori testimoniano un desiderio quasi drammaturgico di confronto/scontro fra una dimensione intima, di scandaglio del proprio io, e una dimensione altra nella quale si trovano lo scambio sociale e la condivisione dialettica del proprio lavoro. L’esplorazione del mezzo pittorico nasce dalla conoscenza degli sviluppi dell’arte europea e americana di quel periodo. Nelle gallerie torinesi osserva, infatti, le opere di Fontana, Burri, Giacometti e Bacon. Autoritratto seduto, del 1960, rappresenta la sintesi di questa ricerca pittorica votata a eludere la specificità del tempo per affermare, in alternativa, un’idea di presente continuo. Proprio la costante sperimentazione sulla rifinitura di questo dipinto lo porta ad utilizzare vernici plastiche che producono un effetto riflettente. Da questa intuizione Pistoletto coglie la possibilità di fondere la sua realtà con quella del dipingere. Nascono così i primi Quadri Specchianti. Realizzate con lastre di acciaio inox lucidate a specchio, le opere proiettano verso l’esterno la forza delle ricerche di Pistoletto, rileggendo, nelle loro superfici riflettenti, la tradizione rinascimentale degli spazi consecutivi e prospettici. La staticità delle figure e degli oggetti in primo piano, composti con estrema attenzione, contrasta col dinamismo della realtà che si riflette nell’opera, creando uno spazio intermedio di confronto e interazione. Proprio l’interattività dimostra la freschezza e lo spirito avanguardistico dell’opera dell’artista, che si apre al mondo creando un campo allargato di intervento sulla dimensione spazio/temporale della fruizione. Pistoletto propone una relazione attiva con il pubblico, costruendo uno spazio reale di interazione attraverso una forma ibrida, tra pittura e scultura, determinando un allargamento percettivo dell’opera. Il “milieu percettivo” diviene così il tentativo di descrivere un mondo allargato attraverso un’azione creatrice, ovvero degli sconfinamenti continui che si alimentano della natura parziale dell’esperienza visiva. L’umano riflesso nell’opera allarga i confini dell’esperienza estetica trasformando la fruizione passiva di essa in un dispositivo di indagine sulla realtà. Un’attenzione quasi fenomenologica caratterizza le ricerche successive di Pistoletto, spostando l’attenzione dall’illusione passiva alla sublimazione attiva dell’esperienza artistica. Entra in campo una visione etica dell’arte sollecitata dagli scossoni prodotti dai movimenti politici che agitano la scena sociale occidentale. Lo testimoniano una grata con pericolo di morte, un cancello da carcere, una manifestazione pro Vietnam. Sono i Comizi, quadri specchianti che indagano temi socio-politici. L’artista è alla ricerca di collisioni visionarie con il reale. Nella serie dei concettuali Plexiglass il reale partecipa all’opera non come riflesso ma in trasparenza: dischi posati su un tavolino, una lastra vuota contro la parete. La realtà irrompe fisicamente, ma stralunata negli Oggetti in meno del 1965: una tavola da pranzo fatta di assi e messa “in cornice”, una casetta “a misura d’uomo”, una lampada a mercurio, una palla di giornali tenuta sotto il letto (ingrandita, rotolerà per le vie di Torino, come documenta uno dei video proiettati in mostra). Lavori sorprendenti che anticipano l’Arte povera battezzata da Germano Celant nel 1967, e di cui si fa protagonista a modo suo.

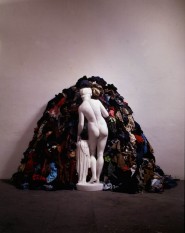

Dal 1967, Pistoletto passa all’esperienza di “teatro di strada”. Col suo gruppo ‘Lo Zoo’ porta in giro, sino al 1970, fantasiose versioni surreal-grottesche del vitalismo performativo che appartiene a pionieri come il Living, Grotowski, Kaprow. Ne nascono personaggi emblematici di condizioni umane come l’Uomo ammaestrato, l’Uomo Nero. In mostra, documenti e cimeli come le Trombe del giudizio del 1968. Ma soprattutto le installazioni di scena composte con stracci ”poveri ma belli”: dal Quartetto di bollitori che “suonano” fischi e sibili di vapore all’interno di una cerchio di tessuti alla celeberrima Venere degli stracci, la statua di marmo bianco che affonda corpo e naso in una piramide di pezze colorate, divenuta una delle icone del tempo postmoderno. Opere anticipatrici, quasi profetiche, di umori che percorrono l’arte di oggi: la pratica del bricolage e del frammento, l’arte relazionale che “si fa” con la gente e con i luoghi, l’arte di servizio, la creatività come energia collettiva. Arte come avventura di libertà. “Bisogna essere assolutamente liberi”- aveva scritto Pistoletto nelle sue Ultime parole famose (1967) – per “portare l’arte ai bordi della vita”.