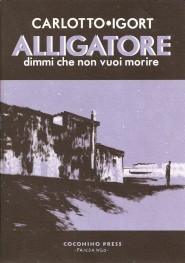

Autore: Massimo Carlotto, Igort

Anno di pubblicazione: Maggio 2011

Editore: Coconino Press / Fandango

Formato: illustrato, cm 17×24

Pagine: 160 pagine

Prezzo: 17,50 Euro

ISBN-13: 9788876181092

L’Alligatore è tornato e questa volta in una veste insolita. Li possiamo infatti vedere in faccia, lui, Max La Memoria e Beniamino Rossini. Possiamo guardare il famoso trio di amici mentre si muove per le strade delle città, mentre svolge le indagini nei soliti ambienti malavitosi che i lettori dei romanzi di Carlotto conoscono bene. Igort ha dato loro un volto e uno sfondo alle loro azioni: il risultato è un racconto a fumetti dal titolo “Alligatore: dimmi che non vuoi morire”, edito da Coconino Press – Fandango. Il volume non è una novità, perché era già stato pubblicato nel 2007 da Mondadori nella collana Le strade blu. Ora esce arricchito di una veste grafica con due possibili nuove copertine, di una postfazione di Massimo Carlotto e di una serie di disegni finali di Igort, intitolati Ghost.

L’Alligatore è tornato e questa volta in una veste insolita. Li possiamo infatti vedere in faccia, lui, Max La Memoria e Beniamino Rossini. Possiamo guardare il famoso trio di amici mentre si muove per le strade delle città, mentre svolge le indagini nei soliti ambienti malavitosi che i lettori dei romanzi di Carlotto conoscono bene. Igort ha dato loro un volto e uno sfondo alle loro azioni: il risultato è un racconto a fumetti dal titolo “Alligatore: dimmi che non vuoi morire”, edito da Coconino Press – Fandango. Il volume non è una novità, perché era già stato pubblicato nel 2007 da Mondadori nella collana Le strade blu. Ora esce arricchito di una veste grafica con due possibili nuove copertine, di una postfazione di Massimo Carlotto e di una serie di disegni finali di Igort, intitolati Ghost.

L’effetto che produce vedere raffigurati i personaggi che un lettore ha conosciuto e amato nei romanzi è sempre particolare. Massimo Carlotto ha uno stuolo di fan affezionati all’Alligatore, al secolo Marco Buratti, investigatore senza licenza, ex cantante di un gruppo blues (da cui prende il soprannome), finito in prigione dopo avere ospitato in casa un uomo, della cui storia personale, in specie quella di ricercato, non si era preoccupato più di tanto, come al solito faceva con tutti i suoi ospiti. La galera fa scoprire a Marco una capacità: quella di essere un bravo paciere, un diplomatico, uno che risolve le beghe in quel mondo alla rovescia che è il carcere. Là dentro salva la vita a Beniamino Rossini, un malavitoso d’altri tempi, uno con la sua etica, con i suoi principi, sempre più disattesi dalla mala contemporanea. Escono dal carcere e, uniti a Max La Memoria, un sognatore rivoluzionario degli anni ’70 ricercato e poi incarcerato perché accusato da un pentito di aver passato informazioni del suo sterminato archivio ad un gruppo di terroristi, cominciano a risolvere quei casi per i quali non ci si può rivolgere alla polizia. Di solito i clienti sono degli avvocati che conoscono direttamente o di fama i tre.

L’Alligatore non molla mai la presa: ricerca ostinatamente sempre la verità, la giustizia, quella che gli è stata negata dalla Giustizia ufficiale quando è stato sbattuto in carcere senza tanti pensieri. E dopo ogni caso è sempre più disincantato, anche perché la giustizia che ottiene è più che altro un’etica di sopravvivenza nel mondo criminale in cui agisce. Rossini è quello che lo salva dagli impicci, quello che conosce gli ambienti in cui muoversi e come muoversi, che sa sparare e difendere gli amici, mettendo in evidenza con i suoi atti le differenze fra la vecchia e la nuova mala. I romanzi di Carlotto sono politici, nel senso che denunciano il lato criminale della società di ogni giorno: quei sporchi intrallazzi di potere e denaro che corrompono le città italiane, in particolare del Nord Est, ma non solo, che si infiltrano a fondo nel tessuto sociale, economico e istituzionale. Parlano anche della zona grigia, di quel settore di società medio-borghese che non commette il crimine efferato, ma che lo tollera e con il quale è colluso. Di quella gente che non si indigna, ma che tace e si gira dall’altra parte, e ci guadagna.

L’Alligatore non molla mai la presa: ricerca ostinatamente sempre la verità, la giustizia, quella che gli è stata negata dalla Giustizia ufficiale quando è stato sbattuto in carcere senza tanti pensieri. E dopo ogni caso è sempre più disincantato, anche perché la giustizia che ottiene è più che altro un’etica di sopravvivenza nel mondo criminale in cui agisce. Rossini è quello che lo salva dagli impicci, quello che conosce gli ambienti in cui muoversi e come muoversi, che sa sparare e difendere gli amici, mettendo in evidenza con i suoi atti le differenze fra la vecchia e la nuova mala. I romanzi di Carlotto sono politici, nel senso che denunciano il lato criminale della società di ogni giorno: quei sporchi intrallazzi di potere e denaro che corrompono le città italiane, in particolare del Nord Est, ma non solo, che si infiltrano a fondo nel tessuto sociale, economico e istituzionale. Parlano anche della zona grigia, di quel settore di società medio-borghese che non commette il crimine efferato, ma che lo tollera e con il quale è colluso. Di quella gente che non si indigna, ma che tace e si gira dall’altra parte, e ci guadagna.

Lo fa con i toni e lo stile del “noir mediterraneo”, ovverosia di quel genere che con un realismo efficace e spietato, lucido e forte, ambientato in atmosfere e paesaggi geografici precisi, denuncia quel sistema corrotto in cui si elaborano nuovi scenari criminali frutto della globalizzazione economica. Carlotto è erede in questo stile di due romanzieri francesi. Il più recente è il compianto Jean-Claude Izzo, che aveva denunciato gli stessi viscidi legami criminali fra politica, economia, finanza, multinazionali e istituzioni nella trilogia di Marsiglia che vedeva come protagonista l’ex commissario Fabio Montale. Il secondo appartiene ad una generazione precedente di noiristi, si chiamava Andrè Helena, ed era lucidamente ossessionato dalla descrizione realistica della società francese degli anni ’50 e ’60. I suoi noir osservano la realtà senza risparmiare nulla, in modo oggettivo e crudo.

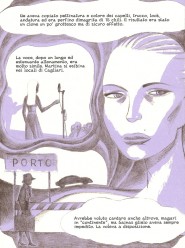

Rendere tutto questo in una storia disegnata era un progetto ambizioso. Solo due persone molto affiatate come Carlotto e Igort potevano farcela, solo due persone che condividono i luoghi in cui si compie la maggior parte dell’azione, Cagliari e Parigi. L’artista sardo Igort, al secolo Igor Tuveri, doveva tradurre in ritmo grafico lo stile narrativo spesso sostenuto di Carlotto. Ci riesce attraverso sequenze di immagini che colgono l’essenza dell’azione e del pensiero, a volte rallentando, altre amplificando. Lo spirito dell’Alligatore non è tradito: se il volto un po’ sfumato può sembrare al lettore appassionato una delusione, perché ogni lettore se lo immagina a proprio modo (e il mio Marco Buratti non era così), lo spleen, il disincanto, il senso del personaggio, anzi della persona, c’è tutto. C’è nell’espressione, nei gesti, nelle pose, nei pensieri anche non esplicitamente scritti. Beniamino Rossini è proprio lui: il volto dal naso prorompente, deciso, autorevole ed elegante: è l’uomo della mala d’altri tempi che lo scrittore padovano ci ha sempre raccontato, risolutivo e con uno stile impeccabile. I disegni riproducono fedelmente il suo ritratto originale. Max La Memoria invece ricopre una parte modesta nella sceneggiatura ed è infatti, dei tre, il personaggio meno riuscito, più incolore, non conta nella storia e ci si dimentica di lui anche nei disegni.

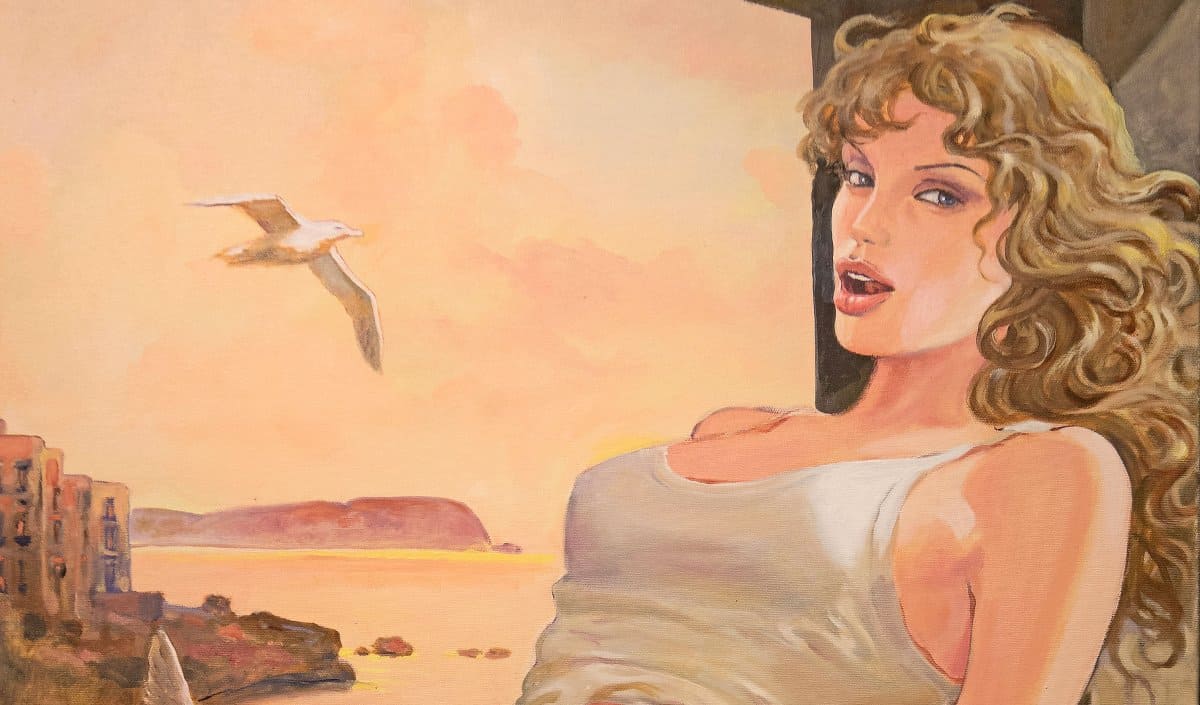

Anche perché ci sono altri tre elementi che dominano la narrazione, oltre all’Alligatore e a Rossini: lo sfondo, Joanna e la musica. Igort è stato bravo a rappresentare i palazzi, le vie, le piazze delle città moderne, lui che di solito ha uno sguardo così rivolto al passato. Si è ritrovato a rappresentare, con la precisione realistica che Carlotto richiede, le città di Cagliari e Parigi che lui conosce bene. Ma quello che è il vero cuore di tutto è la tinta noir che fa da sfondo a tutto: una bicromia blu violetto-grigio grafite che è il corrispettivo grafico della tristezza e miseria della storia. Capiamo fin da subito che Marco si è invaghito della persona sbagliata: Joanna, una dark lady dal doppio volto, classica in questo aspetto come accade in tutti i noir, ma originale per la desolazione che esprime, per la mancanza di una propria vita che la fa diventare la copia di una famosa cantante, Patty Pravo. E qui veniamo alla musica, anzi ai due generi musicali che percorrono il libro. Quello italiano, cantato da Joanna, che riempie il vuoto interiore della sua esistenza e il blues, la musica dei perdenti, di quelli appartenenti alla generazione di sconfitti di cui l’Alligatore fa parte, come la stessa Joanna gli rinfaccia. In entrambi i casi la musica costituisce il motore e il senso della loro esistenza. Ma c’è anche la musicalità data dal ritmo, dal rapporto fra immagini e testo, dal numero di scene spiegate con didascalie, da quelle con i dialoghi, dalle sequenze mute: l’equilibrio sintetizzato da Igort a partire dalla sceneggiatura di Carlotto rende sempre fruibile e scorrevole la lettura.

Anche perché ci sono altri tre elementi che dominano la narrazione, oltre all’Alligatore e a Rossini: lo sfondo, Joanna e la musica. Igort è stato bravo a rappresentare i palazzi, le vie, le piazze delle città moderne, lui che di solito ha uno sguardo così rivolto al passato. Si è ritrovato a rappresentare, con la precisione realistica che Carlotto richiede, le città di Cagliari e Parigi che lui conosce bene. Ma quello che è il vero cuore di tutto è la tinta noir che fa da sfondo a tutto: una bicromia blu violetto-grigio grafite che è il corrispettivo grafico della tristezza e miseria della storia. Capiamo fin da subito che Marco si è invaghito della persona sbagliata: Joanna, una dark lady dal doppio volto, classica in questo aspetto come accade in tutti i noir, ma originale per la desolazione che esprime, per la mancanza di una propria vita che la fa diventare la copia di una famosa cantante, Patty Pravo. E qui veniamo alla musica, anzi ai due generi musicali che percorrono il libro. Quello italiano, cantato da Joanna, che riempie il vuoto interiore della sua esistenza e il blues, la musica dei perdenti, di quelli appartenenti alla generazione di sconfitti di cui l’Alligatore fa parte, come la stessa Joanna gli rinfaccia. In entrambi i casi la musica costituisce il motore e il senso della loro esistenza. Ma c’è anche la musicalità data dal ritmo, dal rapporto fra immagini e testo, dal numero di scene spiegate con didascalie, da quelle con i dialoghi, dalle sequenze mute: l’equilibrio sintetizzato da Igort a partire dalla sceneggiatura di Carlotto rende sempre fruibile e scorrevole la lettura.

Anche se le modalità non sono note all’inizio, perché il plot al solito ingegnoso di Carlotto non le fa intuire, si capisce che tutto è destinato a finire male, il marcio che c’è dentro viene fuori e sporca ogni cosa, anzi quasi ogni cosa. Perché alla fine, come in ogni storia di Carlotto, l’unica cosa che si salva è l’amicizia fra i tre compagni. La realtà però non viene mai risparmiata nella sua crudezza senza speranza. Tutti questi sentimenti sono trasmessi anche dal racconto a fumetti, il lettore navigato di Carlotto non resterà deluso mentre quello digiuno di storie dell’Alligatore correrà in libreria a procurarsele.