La caratteristica principale di Zanardi è il vuoto. L’assoluto vuoto che permea ogni azione

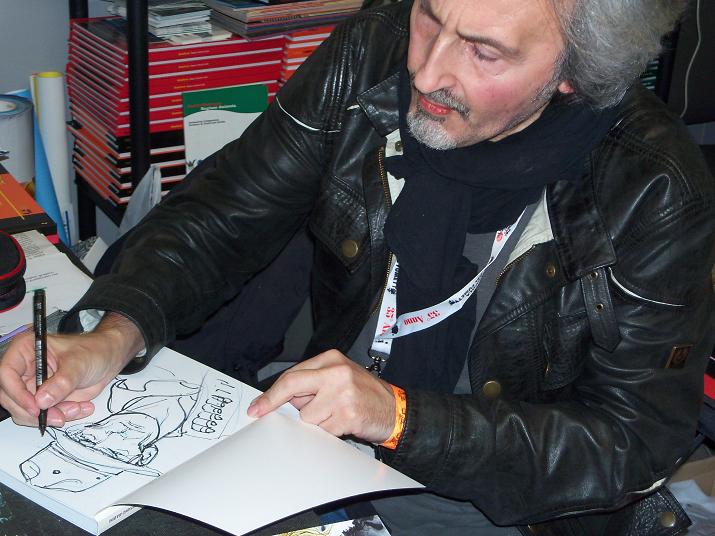

Andrea Pazienza

Prima degli anni Settanta la satira politica era pressoché assente sulle maggiori testate italiane, e sicuramente non occupava spazio sulle prime pagine dei quotidiani o in rubriche fisse: i disegni satirici e i loro autori erano guardati con sospetto e colpevoli, nell’immaginario collettivo, di fare propaganda politica di parte (in particolare di sinistra). Esistevano certo alcuni giornaletti (Puzz, Re Nudo, Fallo!, per citarne alcuni), che però uscivano stretti tra enormi problemi economici e di distribuzione: la satira era un’arma politica, ma non solo. Si scagliava contro la falsa morale, l’editoria, la televisione, le mode, contro tutto e tutti, al punto da riuscire a scontentare la destra politica ma anche la sinistra, nutrita come spesso accade da falsi idealismi.

L’unica testata che, in questo periodo, sembra mantenere buone tirature e un fedele pubblico è Linus (creato nel 1965 da Giovanni Gandini). In particolare, a partire dal 1971, sotto la direzione di Oreste del Buono, la rivista conosce un periodo di grande fermento, ospitando sulle sue pagine svariati disegnatori italiani (Alfredo Chiappori, Enzo Lunari, Renato Calligaro, Tullio Pericoli ed Emanuele Pirella) e ampi spazi di riflessione politica.

Il 1974 segna una data storica per la satira italiana: per il referendum sul divorzio di maggio, infatti, tutti i disegnatori scendono in campo, pubblicando vignette e scritti sui maggiori quotidiani e periodici (Fortebraccio sull’Unità, Altan sull’Espresso, Forattini su Panorama) per coprire di ridicolo la campagna ideologica messa in atto dalla Dc.

Gli anni che seguono sono anni caotici per la storia italiana: il Pci nelle elezioni del 1976 aumenta ancor più la sua forza politica, le Brigate Rosse sferrano un attacco al cuore dello Stato, mentre i fascisti uccidono Vittorio Occorsio. Tutto questo segna una profonda voglia di cambiamento: Vincino, sulle pagine di Lotta continua, tratteggia i potenti in modo ridicolo, Altan crea il suo più grande personaggio, il metalmeccanico Cipputi, Forattini, nel solco della tradizione satirica internazionale, affida la potenza delle sue vignette al solo disegno, senza più battute né didascalie.

In questo clima di fermento politico e culturale nasce Il Sale, a breve ribattezzato (e poi universalmente riconosciuto come) Il Male. Fondato nel febbraio del 1978 da Pino Zac, che aveva raccolto intorno a sé un nutrito gruppo di giovani vignettisti, il periodico ha una struttura autogestita molto fluida: lo stesso Zac dopo il terzo numero lascia l’impresa insieme a Tommaso Chiaretti, Oliviero Beha, Sergio Barletta, Riccardo Mannelli e Vauro Senesi. Rimangono invece Vincino e Vincenzo Sparagna con Sergio Saviane, Angese, Roberto Perini e Jacopo Fo, ai quali si aggiungono Carlo Cagni, Alain Denis, Enzo Sferra, Cinzia Leone, Giuliano e il gruppo di Cannibale: Andrea Pazienza, Filippo Scozzari, Tanino Liberatore e Stefano Tamburini.

Il giornale non presenta particolare eleganza con i suoi disegni dai contorni non definiti, i colori smorti e l’impaginazione poco curata, ma nonostante ciò (o forse proprio grazie a questa sua forma) riscuote da subito un enorme successo, dovuto soprattutto all’uso dei “falsi” (false prime pagine dei più noti quotidiani). Le varie vicissitudini che vive la testata (sequestri, denunce, arresti) portano, inoltre, a tirature inaspettate, in alcune edizioni superiori alle 150mila copie. Dopo un primo periodo all’insegna della creatività più sfrenata, però, Il Male inizia a sconfinare sempre più spesso nella goliardia e nella pornografia: i lettori piano piano diminuiscono e la redazione decide di chiudere. Rimane comunque un’esperienza unica e irripetibile, scuola e banco di prova dei migliori talenti satirici italiani, tra i quali è senz’ombra di dubbio necessario ricordare Andrea Pazienza, giovane capace di alternare satira politica e di costume, con storie che rispecchiano i sogni e le disavventure di altri giovani come lui che vivono e credono nel cambiamento portato dagli anni Settanta. Sono storie che si alternano ad allucinazioni, malinconia e visioni surreali e oniriche.

Un nuovo linguaggio per il fumetto

Il linguaggio usato da Pazienza risente fortemente del contesto storico e culturale in cui egli si è formato: il DAMS di Bologna, un’università paragonabile a una specie di laboratorio, in cui si fondono esperienze che accomunano interessi e obiettivi, ma che gli permette allo stesso tempo di incontrare persone diverse, di diversa origine, ognuna con un bagaglio di tradizioni e dialetti peculiari. I personaggi dei suoi fumetti ricalcano fedelmente questo mondo: appartengono a un gruppo che usa un gergo costituito da un miscuglio di parole metaforiche e abbreviate, comprensibili per lo più nel loro ambiente di riferimento. Questo gergo è una vera e propria neo-lingua, perché mediante il continuo uso di suffissi crea qualcosa di a sé stante, capace di stravolgere o rimodulare la lingua italiana, facendola diventare immediata e “popolare”, anche se ci si trova in un ambiente “colto” come quello universitario. Insomma, una lingua volgare (nel senso più autentico del termine, cioè quello di scaturire dal volgo, dal popolo) che serve a esaltare la propria scelta artistica e la propria identità politica, in un momento in cui i mass-media tendono all’omogeneizzazione e alla fagocitazione dell’intero impianto culturale nazionale, e in un periodo, gli anni Settanta, tra i più floridi per quel che riguarda la sperimentazione poetica (partita da Pasolini e culminata con lo stile demenziale di Skiantos, Enrico Palandri e Pier Vittorio Tondelli a Bologna). Prendendo a prestito le parole di Calabrese, si può così riassumere la parabola stilistica di Pazienza: “la lingua dei giovani, soprattutto universitari, e soprattutto provenienti da aree lontane risulta essere una lingua parlata, che anzi sottolinea il proprio essere orale, immediata, semplificata, fortemente espressiva”.

Le frasi e i pensieri degli abitanti del mondo di Pazienza sono quasi sempre prive di sintassi regolare, fanno largo uso di locuzioni dialettali (il bolognese e il pugliese in particolare) e metafore che rimandano alla politica, alla droga ed al sesso, il tutto condito con una buona dose di sarcasmo e di satira politica. La parola, insomma, tende a capovolgere il senso del disegno, opponendosi a esso e completandolo: il risultato è il ritratto di una città, Bologna “la rossa”, in progressivo e caotico subbuglio, tra tensioni e vendette consumate o ancora da attuare, molto lontana dalla visione di modello sociale di cui il Pci aveva fatto un vanto.

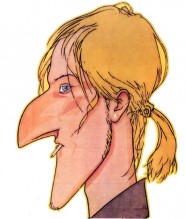

Un esempio su tutti è Zanardi, detto Zanna, evoluzione negativa di Pentothal, ragazzo di vita a dir poco pasoliniano, dai tratti decisi ed aggressivi, trasandato (sempre presente una leggera peluria sul volto), con la sua figura di duro, di leader carismatico, che ha sempre successo con le ragazze e fa uso di droghe[1], attenuata nei contenuti dei suoi pensieri, nei dubbi che pervadono la sua mente. Il suo naso a becco (Pazienza in un intervista del 1985 dichiara “Quando disegno delle storielle dove non è importante che i personaggi differiscano fisicamente l’uno dall’altro se non per qualche particolare che li distingua, perché il senso della storia e quello che mi interessa raccontare è altro, allora disegno questi nasoni, questi nasi a pera che sono un modo per avvertire la gente che quella che sta per leggere è una storia soft, quando invece iniziano ad apparire dei nasi a becco allora è diverso”), due grandi occhi azzurri e una mandibola allungata: una faccia spigolosa che rispecchia in pieno il suo carattere deciso e malvagio. Un prepotente, insomma, le cui crudeltà, almeno inizialmente, rimangono ancora confinate nello spazio dello scherzo e, piano piano nel corso delle sue avventure, si trasformano in atti di semplice cattiveria.

Un esempio su tutti è Zanardi, detto Zanna, evoluzione negativa di Pentothal, ragazzo di vita a dir poco pasoliniano, dai tratti decisi ed aggressivi, trasandato (sempre presente una leggera peluria sul volto), con la sua figura di duro, di leader carismatico, che ha sempre successo con le ragazze e fa uso di droghe[1], attenuata nei contenuti dei suoi pensieri, nei dubbi che pervadono la sua mente. Il suo naso a becco (Pazienza in un intervista del 1985 dichiara “Quando disegno delle storielle dove non è importante che i personaggi differiscano fisicamente l’uno dall’altro se non per qualche particolare che li distingua, perché il senso della storia e quello che mi interessa raccontare è altro, allora disegno questi nasoni, questi nasi a pera che sono un modo per avvertire la gente che quella che sta per leggere è una storia soft, quando invece iniziano ad apparire dei nasi a becco allora è diverso”), due grandi occhi azzurri e una mandibola allungata: una faccia spigolosa che rispecchia in pieno il suo carattere deciso e malvagio. Un prepotente, insomma, le cui crudeltà, almeno inizialmente, rimangono ancora confinate nello spazio dello scherzo e, piano piano nel corso delle sue avventure, si trasformano in atti di semplice cattiveria.

Si tratta del più noto tra i personaggi delle storie di Pazienza[2], simbolo di un intera generazione inquieta e ribelle, uno sballato allucinato eroe metropolitano, che viene così descritto nell’autobiografia curata dal suo stesso autore: Mi chiamo Massimo Zanardi, ho 21 anni e peso circa 68 chili. Mia madre è vedova, e ho una sorella più piccola di cinque anni. C’è uno zio, fratello di mia madre, che provvede a noi. È proprietario di una concessionaria Alfa Romeo e scapolo. Io gli sono piuttosto affezionato. Fu lui a regalarmi la Golf decappottabile nera, che ho fatto fuori l’anno scorso. Da allora giro a piedi. Non sono un mangione, così come non ho vizi particolari, fumo una decina di sigarette al giorno, e quasi mai di mattina. Mi drogo quando capita, con quello che c’è. Questo, diciamo, nella normalità, che capita ogni tot come fatto eccezionale. Siccome non ho alcun rispetto del mio corpo, e godo di una salute di ferro (mai un’epatite!) trascorro la maggior parte del mio tempo a stravolgermi, sicché se un giorno bevo un’intera boccia di Bacardi, la notte può capitare che fumi sessanta sigarette, così come non ho orari nel mangiare e a pensarci bene credo di mangiare effettivamente solo una volta ogni due giorni, di notte, a casa mia o di altri, la testa infilata nel frigo a ingollare cose gelate, non ho del resto gusti difficili […]”

Comparso per la prima volta nel marzo del 1981 sulle pagine di Frigidaire con la storia Giallo scolastico, il personaggio dimostra fin dall’inizio la propria natura: cattivo (un gatto scuoiato e messo in croce sul muro di un abitazione il risultato di una scorribanda notturna), idolatrato dai suoi simpatizzanti (l’indomani mattina mostra ad una scelta platea i segni dell’impresa), rabbioso. Ed è rabbia vera quella che gli fa spalancare la bocca, mostrare i denti, quando, dopo essere stato convocato dalla preside, sua vittima, viene a sapere che è stato rubato un oggetto di sua proprietà (l’agendina che lo incrimina per la malefatta); ma il tutto dura solo un istante e nella vignetta successiva la sua faccia è già ricomposta, il freddo cinico calcolatore ha ripreso prontamente il controllo: convocati i suoi “soci” Colasanti e Petrilli dentro al cesso, comunica ai due che sotto la fodera dell’agenda c’è la polvere (ed in realtà ciò non corrisponde al vero, ma risponde solamente a una sua personale esigenza di non essere a sua volta vittima di un sopruso), e lì sta il casino vero, bisogna assolutamente recuperarla; la sorte sceglie Petrilli per l’impresa, che sibila solamente “Andate a fare nel culo”, mentre la campanella chiude la scena.

La storia successiva, intitolata Pacco (pubblicato per la prima volta su Frigidaire nell’ottobre 1981), è un’avventura estiva ambientata nel camping Calabella sulla costa del Gargano: tre tipi si affacciano alla tenda di Zanardi per chiedergli se vuole comprare un po’ di roba, e questi accetta mettendoci trentamila lire, garantisce per l’affare un certo Maurizio, uno sfigato che si diverte facendo quiz su mustelidi e marsupiali, e che ha un contatto con un tipo di San Severo, che si fa chiamare “l’impiccato”, e dovrebbe procurare la polvere. Zanna, non vedendolo di ritorno, parte l’indomani mattina all’inseguimento a bordo della sua Golf, lo trova e con volontà di freddo calcolatore quale egli è, lo colpisce alla testa con un mattone (scena che non ci viene però mostrata). La violenza della reazione è, seppur esagerata, ancora in parte motivata (il tradimento); la scelta stessa dell’arma utilizzata lascia spazio a varie interpretazioni: lo stesso Pazienza dice di aver scelto il mattone quale “elemento […] suscettibile di far molto male, ma non di uccidere”. Verso la fine della storia il lettore fa inoltre conoscenza con Bea, la ragazza di Zanardi, che viene contattata telepaticamente da questi.

Nel 1982 vedrà la luce Verde Matematico. Ambientata a Bologna, la storia narra dello svaligiamento di una farmacia, il cui proprietario sembra essere uno stronzo. Zanardi in questo caso prova a fregare la refurtiva a Colasanti, che si dice essere ricoverato in ospedale. Così non è, e se lo ritrova davanti, nella sua fierezza, spirito libero come Zanna, ma che, a differenza di questi, riesce ad essere il classico bravo ragazzo o alternativamente un bastardo senza cuore.

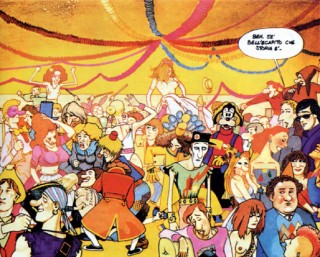

Nello stesso anno esce anche Notte di Carnevale, stupenda storia a colori dove i nostri sono coinvolti stavolta nell’incursione notturna in un collegio femminile, che degenera subito e finisce con l’involontario incendio dell’edificio: le suore corrono nel cortile, le ragazze si calano dalle finestre, nude, mentre i tre scappano e da lontano guardano il rogo. Una ragazza rimasta intrappolata grida aiuto, e Petrilli, accecato dal rimorso, parte per salvarla. Ci riesce, ma a costo della vita: Pazienza cerca di dare qui una morte da eroe a chi nella vita è stato sempre un perdente ed un sottomesso, chiudendo la storia con la morale: Pietra è l’eroe del giorno. La scuola (sigh) si chiamerà come lui… la tipa che ha salvato ha lasciato il collegio (che non esiste più) e si fa vedere molto in giro, tra l’altro dice di essere incinta, che voleva abortire, ma che ora ha capito quanto vale una vita umana e si tiene il figlio. Indovina come lo chiamerà…

Nel 1984 Andrea debutta sulle pagine di Corto Maltese (Rizzoli) con la storia Lupi (sottotitolata Amore è tutto ciò si può ancora tradire). Anche qui tutto inizia di notte, con uno scherzo. La vittima è un ragazzo di nome Ricardo, un drogato che sopravvive nella miseria tra mille espedienti (solo due vignette raccontano del suo passato: la sua nascita e il rimprovero del maestro di scuola Cosa ci tieni dentro questa testa sporca, eh? L’acqua sciacqua ci tieni, eh?). Un grido lo sveglia di soprassalto, impugna la pistola e imprecando “Zanardi!” corre verso le scale, dove nel buio sono state sistemate delle tagliole. E poi solamente rumori di un corpo che rotola e viene dilaniato, un cadavere sanguinante e Zanna che con lucida follia lo saluta “Ciao Ricardo”. E infine, quasi a voler cancellare completamente l’esistenza del povero malcapitato, si vedono le fiamme che salgono dalla sua auto. La figura di Z. evolve, quindi, o sarebbe forse meglio dire involve a personaggio che non deve giustificare la propria crudeltà: portando il lettore in un mondo spensierato fatto di droghe, feste, giri in Vespa, egli commette il male per il Male, compie un omicidio con una cattiveria gratuita, con un senso di nichilistico godimento nel constatare la distruzione compiuta, che nelle storie precedenti non si era mai vista.

Continuando su questa strada, che vede il progressivo imbarbarimento dei personaggi delle sue storie, in Cenerentola 1987 Pazienza costruisce la narrazione dal punto di vista della vittima, il suo cammino verso la morte e la sua distruzione psicologica. Questa volta a fare le spese delle “attenzioni” di Zanna sono Ramira e Palmiro, la prima vittima di un’orgia ed il secondo, suo fratello, inconsapevolmente e suo malgrado portato a compiere un atto incestuoso.

Pubblicata su Comic Art nr. 36 del settembre 1987, Zanardi at the War, è la storia di un sogno, tema da questo punto in poi portante dei personaggi di Pazienza: il mondo onirico che vede Zanardi ancora una volta protagonista (anche se in quest’occasione senza gli inseparabili amici Colas e Petra), è esaltato da un uso dei colori a dir poco eccezionale. È il 1942 sul fronte russo, il nemico ha piegato in ritirata ma c’è ancora un soldato, trincerato in un bunker, che spara all’impazzata sulla linea dei “nostri”. In molti provano a farlo tacere per sempre, ma alla fine solo uno Zanardi scatenato riuscirà nell’impresa.

L’ultima avventura di Zanardi & Co. (escludendo Zanardi Medievale, opera rimasta incompiuta, e uscita a puntate tra l’ottobre 1987 e l’aprile 1988) è Storiella bianca, frivola e spassosissima come non mai, che si svolge in una casa a San Severino Marche, dimora della nonna di Petrilli, passata a miglior vita. La noia assalirà ben presto il trio di amici, che pensando di potersi divertire tormentando il fantasma della povera defunta, si troveranno invece in una situazione che diventa via via più invivibile. La storia, rigorosamente in bianco e nero, viene pubblicata per la prima volta nel numero 40 di Comic Art (gennaio 1988).

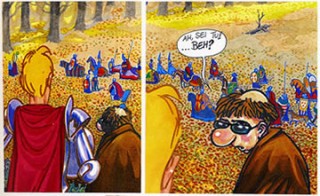

Opera incompiuta, appunto, rimane Zanardi medievale, una delle migliori storie di Pazienza, in cui si possono apprezzare la maturità dei tratti, la magistrale colorazione delle tavole e un mondo creato ad hoc per il personaggio: un medioevo incoerente e sbagliato, che sembra in parte omaggiare la monicelliana Armata Brancaleone, ma in cui violenza e sangue la fanno da padroni. Zanardi, “vestito” da cavaliere, con tanto di cavallo ed armatura, è accompagnato da una versione comica di Petrilli, che veste i panni di un frate con i Rayban. Dopo alcune disavventure i due si ritrovano in un castello per assistere ad un torneo; Zanna vuole iscriversi, anche se il misteriosissimo Cavaliere Nero sembra essere invincibile e pronto a sconfiggere qualsiasi avversario gli si pari davanti. La storia si conclude proprio in questo punto, con il mozzamento di una testa avversaria. In occasione della ristampa in volume delle storie di Pazienza, sono però state pubblicate anche le storyboard che svelano il seguito dell’avventura: vediamo quindi Petrilli che incuriosendo il servitore del mago Zurlì (utilizzando un banale accendino) riesce a farsi accompagnare al cospetto del suo padrone. Qui Zanardi riesce ad ottenere, in cambio del suo Zippo, un’armatura fatata che rende invulnerabili; a questo punto si interrompono anche gli schizzi preparati dall’autore. La storia, comunque, svelata dal curatore del volume, sarebbe dovuta finire con la scoperta dell’identità del cavaliere nero (Colas, ovviamente!), a cui sarebbe seguito il furto di un tesoro da parte del ricompattato trio.

In conclusione si può dire che Pazienza, constatata la sconfitta di tutte le illusioni e i sogni portati dal grande fermento culturale vissuto negli anni Settanta, concede la vittoria ad una nuova società individualista, cinica e priva di ideali, che maturano nell’esperienza di Zanardi fino a divenire rabbia allo stato puro, con un misto di malvagità che serve a liberare l’animo del lettore, che guarda impotente lo scorrere degli eventi.

Creando il personaggio di Zanardi, Pazienza ha voluto lasciare un’icona del suo tempo, di un’intera generazione in rivolta contro una morale falsa e ipocrita. E lo ha fatto con un linguaggio semplice, diretto, fatto appositamente per arrivare a destinazione, con un protagonista che non invecchia e rimane sempre se stesso, nella sua crudeltà e nella sua unicità: egli è solo, e anche la presenza dei due compagni Colas e Petra non cambia questa solitudine, che non solo rimane intatta, ma addirittura si amplifica.