Autore: AA. VV.

Traduttore: Bonazzi A. G.; Gozzi M.; Osti A.

Anno di pubblicazione: 2010

Editore: Fandango Libri

Pagine: 1111

Prezzo: 29,50 Euro

EAN: 9788860441355

Penso che la Paris Review dovrebbe accogliere questa gente tra le sue pagine: i bravi scrittori e i bravi poeti, i non-tamburellieri e i non-banditori-di-mannaia. Basta che siano bravi.

Bill Styron, The Paris Review

Più di cinquant’anni sono oramai passati da quando una manciata di americani – Harold L. Humes, Peter Matthiessen e George Plimpton – decisero una notte di realizzare la rivista letteraria The Paris Review. Era il 1953, e ci si trovava in una romantica Parigi attraversata dall’esuberanza di giovani artisti e intellettuali statunitensi che, grazie alle sovvenzioni per gli studi ai veterani, s’aggiravano all’ombra della Tour Eiffel. In questo connubio anglo–francofono possiamo ritrovare la cultura e la tradizione del continente condita dall’esperienza delle avanguardie e sommata alla vivacità e alla potenza economica del giovane Stato americano. Una fratellanza culturale che s’era già mostrata intorno agli anni Venti, quando era possibile incontrare nella ville de Paris autori quali William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway (il quale ripercorrerà quegli anni di vita bohémien in Festa Mobile, raccontando di quella che sarà in seguito definita la “generazione perduta”). Negli anni Trenta invece, a rendere famosa una mansarda al civico 36 di rue Bonaparte era stato il newyorkese Henry Miller. Ma saranno i febbrili anni Cinquanta a vedere protagonisti nella capitale francese “les américains”: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs e molti altri beat, tutti ospiti – chi più chi meno – del leggendario Beat Hotel, al numero 9 di rue Gît–le–Cœur.

Più di cinquant’anni sono oramai passati da quando una manciata di americani – Harold L. Humes, Peter Matthiessen e George Plimpton – decisero una notte di realizzare la rivista letteraria The Paris Review. Era il 1953, e ci si trovava in una romantica Parigi attraversata dall’esuberanza di giovani artisti e intellettuali statunitensi che, grazie alle sovvenzioni per gli studi ai veterani, s’aggiravano all’ombra della Tour Eiffel. In questo connubio anglo–francofono possiamo ritrovare la cultura e la tradizione del continente condita dall’esperienza delle avanguardie e sommata alla vivacità e alla potenza economica del giovane Stato americano. Una fratellanza culturale che s’era già mostrata intorno agli anni Venti, quando era possibile incontrare nella ville de Paris autori quali William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway (il quale ripercorrerà quegli anni di vita bohémien in Festa Mobile, raccontando di quella che sarà in seguito definita la “generazione perduta”). Negli anni Trenta invece, a rendere famosa una mansarda al civico 36 di rue Bonaparte era stato il newyorkese Henry Miller. Ma saranno i febbrili anni Cinquanta a vedere protagonisti nella capitale francese “les américains”: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs e molti altri beat, tutti ospiti – chi più chi meno – del leggendario Beat Hotel, al numero 9 di rue Gît–le–Cœur.

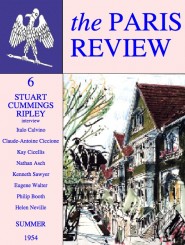

È in quest’atmosfera di rinascita umana e di continuo scambio intellettuale tra il Vecchio continente e il Nuovo mondo che si inserisce The Paris Review, non a caso simboleggiata al contempo dall’aquila – emblema statunitense per eccellenza – con in capo il berretto frigio – “vessillo” della Rivoluzione francese. Tuttavia, quasi a suggellare l’unione transnazionale, intorno agli anni Settanta la redazione abbandonerà il luogo natio per stabilirsi nell’East River, a New York.

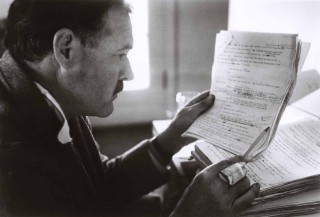

Fin dai primi numeri della “Review” si capisce che l’intento era uno e ben preciso: rivolgere la propria attenzione al mestiere dello scrittore, parlare e confrontarsi con persone immerse nella pratica creativa approfondendone anche il lato umano e lasciando un po’ in secondo piano la critica letteraria, troppo spesso impegnata a seguire linee teoriche e forme di pensiero troppo rigide. Da questa esplorazione è nata la serie di interviste “L’arte di scrivere”, che resta una delle iniziative editoriali più affascinanti nel panorama giornalistico, intrapresa nella seconda metà del Novecento. Tra gli intervistati si scorgono i nomi dei maestri del Novecento: Tennessee Williams e i già citati Ernest Hemingway ed Henry Miller, solo per dirne alcuni. Oltre a ciò, la Paris Review ha dato spazio a scrittori emergenti, dando a molti la possibilità di esordire. Il prodotto è un vero e proprio distillato di narrativa, saggistica e poesia. Un lavoro di promozione che ha permesso il riconoscimento di personaggi che sarebbero divenuti in seguito dei veri e propri autori di culto. Si pensi al solo Jack Kerouac, che tra le pagine della rivista ha pubblicato nel 1955 La ragazza messicana, passo di uno dei manifesti della beat generation: il mitico On the road.

Nel 2003, per festeggiare i cinquant’anni di intensa e prolifica attività, la redazione ha deciso di mandare alle stampe questo The Paris Review Il Libro (edito in Italia nel 2010 da Fandango, casa editrice che si sta impegnando nella pubblicazione delle iniziative editoriali legate alla rivista). E ci si sente quasi a disagio quando ci si ritrova in mano il grosso volume contenente i frammenti di uno dei più nobili giornali mai creati; per l’immensità dell’opera, che consta di oltre mille pagine; e per la caratteristica che, nonostante sembri un collage di composizioni, voci, scritti, intesse un unico discorso continuo e irrefrenabile capace di parlare sempre e ininterrottamente la stessa lingua. Un’opera immensa di creazione e di concatenazione di vite, esperienze, sguardi e sensazioni raccolte in un rapporto costante tra scrittore e lettore, in un continuo caleidoscopio di rimandi.

In quest’opera sono raccolti i contributi di molti dei protagonisti della scrittura contemporanea, veri autori da antologia. Philip Roth, per esempio, è presente con il racconto La conversione degli ebrei; di David Foster Wallace compare una lunga narrazione dal titolo Piccoli animali inespressivi; John Updike propone una poesia dal titolo Due fighe a Parigi. Certo, l’attenzione è maggiormente rivolta agli scrittori anglofoni, però è facile trovare tra le pagine le firme di Italo Calvino o Umberto Eco, di Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges.

Questo The Paris Review Il Libro, insomma, con le sue short story, le memorie, le poesie e gli scritti è una di quelle imprese editoriali che fanno sognare. Aprendolo e sfogliandolo, con la leggerezza del caso, leggiamo le parole di William Faulkner e possiamo quasi fantasticare sul febbrile ticchettio della sua macchina da scrivere: “Un artista è una creatura guidata da demoni. Non sa perché lo abbiano scelto, e di solito lui è troppo occupato per chiederselo. È completamente amorale e ruberà, prenderà in prestito, elemosinerà qualsiasi cosa da chiunque per portare a termine il proprio lavoro”.