Dopo aver recitato per dieci anni nella compagnia di Carlo Cecchi ed essere stato diretto, fra gli altri, da registi del calibro di Massimo Castri, Giancarlo Sepe e Mario Martone, Arturo Cirillo decide di dedicarsi alla regia. Inizia la sua folgorante carriera mettendo in scena testi che vanno da opere di grandi drammaturghi napoletani – tra questi Eduardo Scarpetta, Raffaele Viviani e Antonio Petito – a contemporanei quali Lars Norén, Ismael Horovitz, Annibale Ruccello e Tiziano Scarpa.

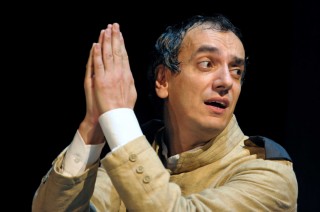

Apprezzato dalla critica sia come attore che come regista, riceve numerosi premi (Premio Hystrio, un paio di Premi UBU) che ne sanciscono il riconoscimento come uno degli astri nascenti nel panorama teatrale contemporaneo.

Dopo aver affrontato un classico del teatro quale Le intellettuali di Molière, nel 2009 Cirillo rilegge l’Otello shakespeariano, che nelle parole del critico Renato Palazzi “possiede la rara capacità di far coesistere un’assoluta modernità con un’istintiva capacità di rifarsi alla tradizione”.

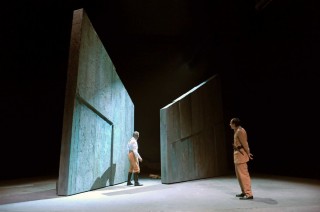

Ed è proprio questa una delle cifre stilistiche dello spettacolo, rigoroso e senza sbavature, costruito su una messinscena che ne esalta la ricchezza polisemica e la integra alla perfezione col lavoro della formidabile squadra di attori che la interpretano.

Uno Shakespeare che si è aggiudicato nel 2010 il Premio della Critica – assegnato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per l’originalità della messa in scena, l’interpretazione di Iago dello stesso Cirillo e la traduzione di Patrizia Cavalli – e il Premio Gassman (unico premio teatrale assegnato dal pubblico) per la migliore regia.

L’abbiamo visto al Teatro Comunale di Monfalcone e abbiamo approfittato della disponibilità di Cirillo per scambiare quattro chiacchiere sullo spettacolo.

Luca Signorini (LS): Quanto è stato importante per te il magistero teatrale di Carlo Cecchi, col quale hai lavorato per almeno dieci anni?

Arturo Cirillo (AC): Molto, mi ritengo fortunato ad aver avuto la possibilità di lavorare per dieci anni con un grande capocomico e artista profondo quale è Carlo Cecchi. A lui devo la mia vera formazione artistica, sia tecnica, acquisita attraverso l’esperienza pratica delle tournée, sia umana, appresa grazie a un tirocinio che definirei esistenziale oltre che professionale.

LS: Una volta Claudio Morganti definì Shakespeare “la bibbia dell’attore”, mentre tu lo hai definito un “caleidoscopio”. Questo è il primo Shakespeare che porti in scena: cosa ti ha portato, dopo un costante confronto con la drammaturgia in lingua napoletana e alcuni autori contemporanei, ad attingere alla sua ricchezza per parlare del presente?

AC: La definizione dello Shakespeare “caleidoscopio” non è mia, ma di Cesare Garboli. Oltre agli autori napoletani e contemporanei, avevo già incontrato anche il teatro di Molière e mi sembrava giusto per la compagnia il confronto con un altro grande del teatro. Grande nel senso che sono entrambi, sia Molière che Shakespeare, due autori totali, essendo stati anche attori e organizzatori del loro teatro. Nella loro scrittura trovo che s’incontri un mondo poetico e umano enorme. Sono autori che sento di poter affrontare solo attraverso un processo di avvicinamento costante, ponendomi sempre nell’atteggiamento di chi continuamente apprende qualcosa — anche su di sé — attraverso i loro personaggi. Per questo li trovo “contemporanei”: parlano all’oggi e al sempre dell’uomo.

LS: Nelle note di regia affermi che “la gelosia non si spiega, come la musica”, e il pensiero va alla musicalità e alla libertà dei versi della nuova traduzione che dell’Otello ha fatto la poetessa Patrizia Cavalli. Da dov’è nata l’esigenza di affidarle questa nuova traduzione? Quali sono i punti di contatto dai quali siete partiti?

AC: La gelosia è come la musica per me nel senso che è qualcosa di irrazionale, è pura contraddittoria passione e visionarietà. La traduzione di Patrizia Cavalli ha un rapporto con la musicalità del testo originale. Credo che lei abbia ascoltato molto come il testo “suonasse” in inglese. Quella secchezza, quel predominio delle consonanze, quella rapidità che ha l’inglese di Shakespeare. È una traduzione che spiega pochissimo ma fa “suonare” molto le parole, o almeno a me così sembra.

LS: “Io non sono quello che sono” dichiara Iago nelle prime battute dello spettacolo: Otello si trasforma in una tragedia dell’uomo contemporaneo, scisso tra essere e apparire, in uno mondo che rassomiglia sempre più a un enorme impero della menzogna. Hai tenuto conto anche di questa chiave interpretativa nella tua messa in scena?

AC: Nel nostro Otello le chiavi interpretative sono molteplici, come molteplici sono le persone che recitano e fanno questo spettacolo. Credo che una delle grandezze di Shakespeare sia la capacità di poter accoglierle tutte, proprio perché il suo non è un teatro a tesi, o morale. Ma un teatro terribilmente contraddittorio e passionale, caleidoscopico appunto. Vi è quindi, credo, anche il tema dell’essere e dell’apparire, insieme ad altre cose. Poi, ora come ora, penso che Otello parli più della verità che della menzogna, o meglio delle verità possibili e opposte.

LS: Nella parte dello spettacolo ambientata a Venezia, vi sono dei richiami alla Commedia dell’arte e a una dimensione più onirica e immaginaria. Nella seconda parte, ambientata su un’isola nella quale c’è un esercito che non combatte, l’atmosfera rimanda a Dino Buzzati e al suo Deserto dei tartari. Possiamo affermare che sembrano configurarsi più come spazi mentali, teatri di un dramma tutto interiore?

AC: Credo che vi siano vari spazi, interiore ed esteriori, è un testo visionario, ma è anche un testo in cui i personaggi raccontano al pubblico la loro vicenda. Uno di loro col pubblico parla proprio sfacciatamente. Mi pare un teatro difficile proprio perché è molto intimo e anche molto esteriore. È un teatro che non fa finta di non esserlo.

LS: Mi sembra che all’interno dello spettacolo tu abbia anche disseminato segni che rimandano a un incontro/scontro tra la cultura occidentale e quella orientale: penso alle divise dei soldati che evocano il nostro passato coloniale, alle voci dei muezzin… quasi che, assieme alla vicenda privata, tu volessi far riemergere alcuni aspetti sociali e politici che la legano al presente…

AC: Mi sembrava interessante riflettere sull’idea di straniero, e su cosa questo voglia dire per degli italiani di oggi, e del secolo scorso. Volevo ambientare lo spettacolo, per quanto genericamente, in qualcosa e in un tempo. Poi il rapporto con il Nord Africa mi è particolarmente caro, mi emoziona, anche per questo l’ho messo dentro.

LS: Un altro elemento scenico che ha una funzione determinante all’interno della messinscena è il letto: lo si potrebbe definire come il luogo in cui il potere s’indebolisce a favore dell’immaginario e dell’allucinazione?

AC: Quando leggevo il testo mi pareva che il letto, più del fazzoletto, tornasse molto, soprattutto nell’ossessione sessuale di Iago, e di conseguenza di Otello. Un letto spesso vuoto dove si immaginano tradimenti continui, di tutti con tutti, dove gli uomini diventano bestie, dove regnano gli odori e i resti di amplessi immaginari.

LS: Nel film di Pier Paolo Pasolini Che cosa sono le nuvole?, ispirato all’Otello shakespeariano, a un certo punto Iago (interpretato da Totò) dichiara che la verità non bisogna nominarla, perché appena la nomini non c’è più. Cosa non si dovrebbe mai nominare a teatro secondo te?

AC: A me a teatro dà noia e malessere il nominare l’attualità, tipo i nomi dei politici; il teatro è metafora e parla sempre di una cosa ma anche di altro, quando il significato diventa univoco mi pare che smetta di essere teatro. Anche il “parlato” di oggi a teatro deve divenire forma, altrimenti è solo deprimente.

LS: I tuoi spettacoli sono nati tutti a Napoli, e anche se è proprio di qualche giorno fa la triste notizia della chiusura del Napoli Teatro Festival, la città si è sempre dimostrata parecchio attiva in campo culturale. Qual è il tuo rapporto con lei e con la sua vitale tradizione teatrale?

AC: Non tutti i miei spettacoli sono nati a Napoli: i primi a Milano, Otello ad Ancona, la mia ultima regia lirica a Martina Franca. Certo, con Napoli il rapporto è stato molto più forte e continuativo. Per me la città è fonte di ispirazione, in un modo alquanto misterioso, credo abbia a che fare molto l’infanzia e la tradizione. La vita teatrale napoletana mi pare ricchissima e varia, tendente troppo all’autoreferenziale. È una grande cultura molto rivolta verso se stessa, e forse non potrebbe essere altrimenti, non so… A me piacerebbe che si contaminasse di più, che si affrontasse il napoletano anche come una lingua unicamente del teatro, e che la comicità ritrovasse una sua pericolosità che un tempo aveva, ma questa forse gliela dava soprattutto la fame.

LS: L’impegno con la tournée dell’Otello sta portando la compagnia in giro per i teatri d’Italia dal 2009. Ma non credo ciò ti abbia impedito di pensare a futuri progetti di messinscene. Ce ne vuoi parlare?

AC: L’anno prossimo gireremo con L’avaro di Molière, uno spettacolo con cui abbiamo aperto la stagione al Teatro Mercadante di Napoli, prodotto dallo stabile napoletano insieme a quello delle Marche (con cui ho già lavorato per Otello). A fine stagione di quest’anno sperimento un lavoro in comune con Sandro Lombardi su un atto unico di Pirandello, La morsa. Mi piacerebbe poi fare un De Filippo, Oscar Wilde, e altro…