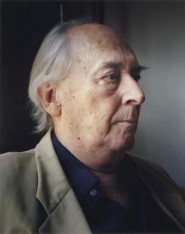

Il 19 aprile 2009 a Shepperton (Inghilterra) moriva James G. Ballard, maestro di quella che potremmo definire “fantascienza del presente”. Un genere sui generis che – grazie al velo protettivo della fiction – critica la contemporaneità attraverso la visione distopica (o cacotopica, per dirla con Burgess) di un futuro molto prossimo. Un distacco dal genere fantascientifico classico che si può ricondurre ad Aldous Huxley (Il Mondo Nuovo) e George Orwell (1984), e che – passando per lo stesso Ballard, Dick e William Burroughs – darà poi origine al movimento letterario cyberpunk.

Il 19 aprile 2009 a Shepperton (Inghilterra) moriva James G. Ballard, maestro di quella che potremmo definire “fantascienza del presente”. Un genere sui generis che – grazie al velo protettivo della fiction – critica la contemporaneità attraverso la visione distopica (o cacotopica, per dirla con Burgess) di un futuro molto prossimo. Un distacco dal genere fantascientifico classico che si può ricondurre ad Aldous Huxley (Il Mondo Nuovo) e George Orwell (1984), e che – passando per lo stesso Ballard, Dick e William Burroughs – darà poi origine al movimento letterario cyberpunk.

Lo scrittore britannico ci ha sempre messi in guardia attraverso uno sguardo polemico su alcuni aspetti della modernità: i media, i luoghi di aggregazione o i mezzi di trasporto, che possono celare scenari inimmaginabili e inquieti presagi. “I miei libri descrivono la psicologia del futuro“, diceva lo scrittore, che preconizzava l’uso politico delle emozioni e che, ne La mostra delle atrocità, probabilmente il suo capolavoro, aveva profetizzato – dieci anni prima che accadesse davvero – l’elezione di Ronald Reagan a presidente degli Stati Uniti.

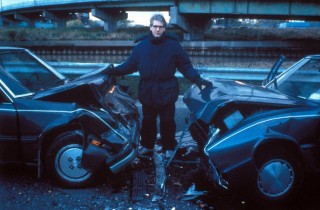

Ballard, oltre ad avere intrapreso studi di medicina, aveva grande interesse anche per la psichiatria, come Bréton o lo stesso Burroughs. Nei suoi romanzi, tranquilli grattacieli londinesi diventano teatro di guerre tribali (Condominium), con condomini intenti a sbranarsi tra loro in preda alla paranoia pura; i centri commerciali si manifestano come palesi catalizzatori di tensioni sociali (Regno a venire); laboratori psichiatrici si fanno luogo di studio per spiegare il bombardamento mediatico che porta alla sostituzione dell’emotivo individuale con un sentire collettivizzato; le automobili divengono vettori di pulsioni erotiche in Crash, romanzo poi trasposto in pellicola da David Cronenberg, che proprio con Ballard condivide molte tematiche e ossessioni.

Al di là del comune legame con Burroughs (il cineasta ha realizzato una particolare versione de Il Pasto Nudo), tra Ballard e Cronenberg c’è quasi una simbiosi, evidente anche nella scelta delle componenti che, nel loro immaginario, scatenano l’inferno nichilista. Come lo scrittore, anche il regista è attratto dal tema della “radice non sessuale della sessualità”, concetto che nel primo troviamo, oltre che in Crash, proprio ne La mostra delle atrocità. Qui, nell’impietosa analisi del romanziere, scopriamo che l’americano medio ha più polluzioni notturne sognando di lavare la propria macchina piuttosto che immaginando di vivere una scena erotica.

Nell’opera del cineasta, invece, il tema è preponderante già nel lungometraggio d’esordio, Crimes of the future, che si occupa degli istinti erotici di esseri umani affetti da un particolare morbo. Nel film, si presume che l’impulso iniziale possa partire anche dal semplice gesto di un cucchiaino che mescola una tazza di tè. In uno dei pazienti, il morbo crea anche una sorta di cancro che produce nuovi organi: si verificano delle mutazioni fisiche dettate dalle nuove necessità di adattamento, che portano a forme di riproduzione nelle quali si esclude l’intervento della donna. “L’altra sessualità” può emergere anche attraverso dei parassiti che entrano nel corpo umano eliminando i freni inibitori. Come ne Il Demone sotto la pelle, film del 1978 che, tra l’altro, parte dalle stesse “premesse ambientali” – un condominio iper-tecnologico – e arriva alle stesse conseguenze – la discesa nell’anarchia – di Condominium, scritto da Ballard due anni prima.

Il tema sessuale e riproduttivo si ritrova metaforicamente nel pungiglione sotto l’ascella della giovane Rose di Rabid sete di sangue e viene poi ripreso in maniera “chirurgica” da Inseparabili.

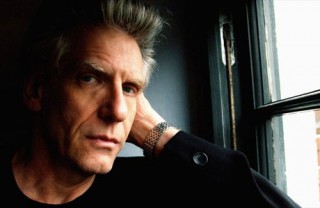

Così come lo scrittore inglese, anche Cronenberg affronta il tema dei mezzi di comunicazione di massa e informatici in maniera originale e spietata: in Videodrome attraverso l’idea del “tumore indotto”, in ExistenZ trasformando i videogame del futuro in macchine morbose e carnali che si sostituiscono alla realtà. Ricorrente nei due è poi il tema della follia umana che nasce in condizioni di estrema tranquillità (in spazi spesso asettici e iper-tecnologici, vigilati e controllati), producendo il sovvertimento dei valori fino alla completa anarchia. È un ordine che riconduce al caos: Flaubert era convinto che creare armonia attorno a se stessi aumentasse per contrasto la verve letteraria, vista come forma d’evasione. Come non pensare che il canadese Cronenberg è cresciuto in una nazione percepita quasi come un paradigma di ordine e serenità?

La vita tranquilla sconvolta improvvisamente dall’irrazionalità è il leit-motiv, ma la perversione dell’idea letteraria di fondo non è data dal “che cosa succederebbe se”, ma dal “cosa deve succedere per”. Ovvero nei due c’è una necessità: l’ordine deve ricondurre al caos. Sta proprio in questa sfumatura la denuncia della patologia: il sovvertimento dei valori e il ritorno all’anarchia tribale sono un passaggio obbligato per l’individuo che ha bisogno di uscire dall’alienazione e dalle ipocrite restrizioni delle sue catene sociali.

In Ballard, il malessere profondo della società moderna è nascosto dalle mura dell’idilliaco complesso residenziale in Costa Azzurra di Super Cannes, mentre la violenza scoppia a sorpresa in un ristorante dell’Indiana in A History of Violence di Cronenberg. Una inesorabile mutazione della psicologia dei personaggi avviene, come al rallentatore, di fronte a una catastrofe, in una dimensione spazio temporale alterata di tipica matrice surrealista, non importa se ad uscire progressivamente fuori da qualsiasi controllo siano i quattro elementi naturali (il poi rinnegato Vento dal Nulla, Il Mondo Sommerso, Terra Bruciata, La Foresta di Cristallo in Ballard) oppure degli esperimenti scientifici (Crimes of the Future, Il demone sotto la pelle, Brood, Scanners, Rabid – sete di Sangue, La Mosca in Cronenberg): il fine è sempre lo sconvolgimento dell’ordine iniziale.

Ne emerge il profilo di due autori, due filosofi esistenzialisti, che hanno al centro della loro indagine l’uomo, le sue aspirazioni, ma anche le sue componenti animali e malate, quelle che finiscono per provocare la devastazione sociale. Uomini che in fondo sono soli con se stessi anche in una città affollata e caotica, dove basta restare fermi in uno spazio ristretto per staccarsi dal mondo: è il caso de L’isola di cemento, piccola grande perla dello scrittore inglese. Surrealisti ma anche profondamente nichilisti, Ballard e Cronenberg vedono nella scienza, nella tecnologia e nelle asettiche strutture di agglomerazione scenari da incubo che favoriscono lo scatenarsi di istinti primordiali. Nella loro poetica, l’uomo moderno non ha futuro.