Sto lavorando ad una esposizione sul personaggio Eugénie Grandet che si terrà nella casa di Balzac, a Parigi. Mi piace la sua storia. Potrebbe essere un po’ la storia della mia vita.

Il 19 settembre 2009 Louise Bourgeois commentava così al The Guardian Newspaper il lavoro di preparazione alla mostra Louise Bourgeois: Moi, Eugénie Grandet, da lei voluta e appositamente ideata per gli spazi del museo.

Sono le ultime opere cui si dedicò la grande artista francese, venuta a mancare il 31 maggio scorso. La scomparsa della Bourgeois, certamente una delle figure di spicco della scena artistica internazionale, dà ancora più valore a questa minuta e preziosa raccolta di opere e la dipinge come il coerente ed eclatante epilogo di un percorso artistico volto ad indagare le problematiche connesse alle difficili relazioni familiari, soprattutto per quanto riguarda la figura del padre.

Sono le ultime opere cui si dedicò la grande artista francese, venuta a mancare il 31 maggio scorso. La scomparsa della Bourgeois, certamente una delle figure di spicco della scena artistica internazionale, dà ancora più valore a questa minuta e preziosa raccolta di opere e la dipinge come il coerente ed eclatante epilogo di un percorso artistico volto ad indagare le problematiche connesse alle difficili relazioni familiari, soprattutto per quanto riguarda la figura del padre.

Eugénie Grandet fu uno dei capolavori di Balzac, pubblicato nel 1833. Narra la storia dell’omonima ragazzina costretta da un padre avaro ed egoista a rinunciare alla possibilità di crescere, divenire moglie e madre. È la storia amara della crescente disaffezione verso la vita di un essere fragile, che sfiorisce lentamente soccombendo ai doveri e ai sensi di colpa nutriti in un ambiente ostile e morboso.

Non è difficile intuire il grande interesse che la Bourgeois poteva provare per questa storia, che lei stessa ammette aver profondamente condizionato la sua maturazione personale e professionale. “È il prototipo della donna che non si é mai realizzata. Che è nell’impossibilità di svilupparsi. È il destino di una donna che non avrà mai modo di divenire davvero donna”.

La mostra deriva infatti non tanto da un confronto con il personaggio, bensì da una “identificazione ricorrente” con lo stesso, “con chi non avrà mai la possibilità di crescere”. Ma vi è una grande differenza da sottolineare. L’Eugénie di Balzac è un personaggio perdente: non simboleggia la Perdita, non più di quanto una mela possa simboleggiare una mela, in quanto la incarna alla perfezione e ne è parte costitutiva. Il genere femminile nel suo complesso era considerato perdente, irrimediabilmente perdente e perso nella sua non-mascolinità.

D’altronde Balzac, uomo pingue e dall’atteggiamento vagamente misogino, denunciava il fatto come potremmo oggi denunciare un male minore ma necessario, da cui è opportuno dissociarsi ma senza pensare che qualcosa si debba fare per scalzarlo realmente. “Sentire, amare, soffrire, sacrificarsi sarà sempre il testo della vita delle donne” scriveva infatti Balzac. Ma denuncia non implica automaticamente contestazione (la radice etimologica del verbo denunciare lo riconduce infatti alla sola attinenza con l’atto dell’enunciazione) e d’altronde lo spirito dei tempi ci impedisce di farne una colpa diretta a Balzac.

La Bourgeois invece, tutta nervi e propulsione creativa, scaraventa nei corpi gravidi delle sue donne, e nei ragni giganti delle sue installazioni, paure e rabbie di una bimba che è riuscita a crescere, a diventare donna sublimando nell’arte le proprie angosce infantili. Questo fa delle sue opere encomiabili tracce della cultura contemporanea.

La Bourgeois invece, tutta nervi e propulsione creativa, scaraventa nei corpi gravidi delle sue donne, e nei ragni giganti delle sue installazioni, paure e rabbie di una bimba che è riuscita a crescere, a diventare donna sublimando nell’arte le proprie angosce infantili. Questo fa delle sue opere encomiabili tracce della cultura contemporanea.

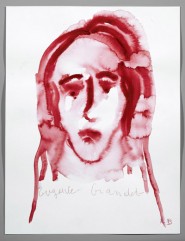

La rappresentazione della donna resta il cuore pulsante della mostra. Come sempre restia a suggerire significazioni univoche dei suoi lavori, le interpretazioni di Eugénie Grandet sono figure sagomate di rosso sangue, il sangue della nascita. La nascita è però la generazione che non arriva, e il fuoco di una passione infantile non può che trasformarsi allora in questo vago sospiro di ombra, in questa figura profilata di scarlatto che prende forma sulla tela come un fantasma, come un’anima che abbia vissuto a metà. Lo sconcerto, l’attesa, la disillusione raccontate nel libro –che nel personaggio di Eugénie diventano rassegnata accettazione, accidia e apatia – negli acquerelli della Bourgeois si tingono di violenza e aggressività, riassumono tutta la loro portata energica e distruttiva come fossero l’estrema vendetta di una Eugénie costretta a tacere, ma che ritrova proprio a casa del suo scrittore – che la volle muta – la forza di stravolgere il suo personaggio e gridare l’ingiustizia e il sopruso di cui è stata doppiamente vittima: da parte del padre e da parte di Balzac.

Un intervento incisivo della Bourgeois, l’ultimo, il più discreto ma così appassionato che, nel farci rimpiangere la recente assenza di una artista la cui sensibilità e lucidità introspettiva resteranno a lungo impareggiabili, ci restituisce intatta la figura di una nuova – antica – eroina.