Il significato si costruisce per opposizioni

A. J. Greimas

Perché Kubrick? D’istinto direi che i motivi sono molti, e i più disparati. Tuttavia, non è mia intenzione snocciolare pensieri per tessere una particolare visione del mondo attraverso l’opera di Kubrick, né di formulare una nuova interpretazione. Ciò premesso, nel tentativo di dare una risposta esaustiva credo che possa consolidarsi la possibilità di introdurre l’argomento in maniera condivisibile, seppur personale.

Innanzitutto, l’opera di Kubrick, in equilibrio fra il cinema narrativo tradizionale e il cinema di avanguardia sperimentale, appare caratterizzata da un doppio, e opposto, movimento. Una continua spinta in avanti verso la sperimentazione (gli effetti speciali, il moog, o la steadicam), e un respiro all’indietro, a recuperare le caratteristiche rappresentative della fotografia, della pittura, dello stile settecentesco. Un respiro all’indietro che, tuttavia, non priva il film dei suoi mezzi, anzi li esalta, come stretti dallo stesso legame, dallo stesso eroico e disperato spirito di sfida. Spinte opposte che producono una forte tensione fra il racconto e le immagini (che pure è costruito con quest’ultime) dato che non sempre le immagini si compongono in una linea discorsiva coerente, arrivando, in alcuni casi, a varcare la soglia dell’oltre, per uscire fuori dal racconto ma non dall’humus narrativo. Come sosteneva Nietzsche: “Il particolare oscura l’intero e cresce a sue spese”.

L’altro aspetto interessante — è proprio il caso di dire — da questo punto di vista è dato dall’apparizione nell’opera di Kubrick di immagini dialettiche1, che pur avendo origine dalla struttura significante, hanno il compito di destabilizzarla, di incrinarla, piuttosto che svilupparla e di renderla facilmente accessibile. Il riferimento è a Walter Benjamin: suo è infatti il concetto di immagine dialettica (ripreso anche da Adorno nel suo scritto su Kierkegaard). Questa dialettica dell’immagine viene per Benjamin a saturare il passato e il presente nella leggibilità: in queste immagini “la verità è carica di tempo fino a frantumarsi”; caduta del significato, e apertura sull’ambiguità del visibile. Sono immagini fatte della stessa “materia di cui sono fatti i sogni”2, che tuttavia mantengono una intatta determinatezza perché profondamente caratterizzate dalla irriducibilità della loro funzione concettuale.

La conseguenza di questi aspetti estetico-filosofici fa della visione il piacere più banale e allo stesso tempo il lavoro più difficile. Ponendo la questione della complessità interiore delle immagini, degli strati di senso che si celano in esse, l’opera di Kubrick ci investe di una grande responsabilità, mettendo a dura prova i nostri occhi, la nostra visione. Un’immagine può essere tutto e nulla, un mondo aperto o un oggetto chiuso in se stesso, uno schema per vedere altro, o un campo indefinito di cose visibili. Le opere di Kubrick si possono guardare con diversi occhi, presupponendo una vera e propria teoria dell’occhio. Dell’occhio in quanto produttore di senso e di forme.

Chi non ricorda la scenografia di Full Metal Jacket? Così apertamente lontana da tutte le possibili immagini del Vietnam, incomprensibilmente non rappresentativa, da costituire una sfida al senso comune, carica di estraneità inquietante e nello stesso tempo pervasa da un oscuro senso di familiarità, di “reale”. Già a proposito dell’albergo di The Shining, Kubrick indicava in Kafka le origini del suo stile di illustrazione del sogno attraverso effetti di reale, sottolineando la scrittura semplice, quasi giornalistica dell’impiegato praghese che accompagnava le sue inquietanti visioni. Anche Kurick persegue le visioni più ironiche, allegoriche o terrificanti attraverso una scrittura filmica fatta spesso di semplici notazioni fotografiche. Ma è una fotografia che, sotto una superficie banale o quasi sempre comune, svela l’improvvisa stranezza delle cose più semplici.

“L’innegabile interesse che da sempre suscita questo regista, l’attenzione ad un discorso sulla percezione visiva, nonché la ferrea volontà di superare una certa sterilità conoscitiva del contemporaneo Homo Videns, si offrono come spunti per indagare la sostanzialità di un’esperienza della visione, dell’esperienza degli occhi.”3

I nostri processi di visione si sostanziano di dinamiche inerenti la fotosensibilità, e di fatto il cinema è una proiezione di luce su uno schermo; partendo da questa semplice constatazione, di certo non stupisce che l’attenzione alla luce abbia ricoperto in Kubrick un ambito fondamentale, di sicuro privilegio. Non solo per le sue origini di fotografo o per il raggiungimento di una perfezione stilistica, ma anche per una riflessione in un certo senso metafilmica. Stanley Kubrick facendo cinema parlava di cinema: la sua volontà, tesa al perfezionamento dell’immagine cinematografica, si è affermata parallelamente ad una riflessione sull’oggetto stesso di questo perfezionamento, ovvero ad una riflessione sul cinema, ad una riflessione sulla visione. Questa prospettiva ci permette di comprendere non solo il perché di una filmografia che potrei definire più essenziale che succinta (tredici opere), ma anche di afferrare perché in essa non prevalga un genere4: Kubrick i generi cinematografici li ha toccati più o meno tutti proprio nell’ottica di superarli, nell’intenzione, nella volontà di rendere il cinema il solo genere di se stesso. È questo modo di agire che definisco con il termine “metafilmico”. Un atteggiamento che non è certo nuovo nella storia del cinema, eppure è evidente che in Kubrick questa riflessione diventa essa stessa cinema ed il cinema diventa questa riflessione.

“Danny… vieni a giocare con noi…”. In The Shining. il piccolo “Danny vedeva quest’invito nella luccicanza (nello shining), in una stra-luce, in un indisciplinato stra-vedere, in una capacità di visione apparentemente potenziata, che tuttavia a nulla sembrava valere sul piano della convenienza (sul finale a salvarlo non sarà la luccicanza, bensì un semplice ragionamento). Nel primo frammento di visione di Eyes Wide Shut […] la scena si svolge in una sala da ballo dorata che già vedemmo in una famosa scena dello stesso The Shining.”5

Bill: Ma ora… dolci signore… con esattezza, dov’è che mi state portando… con esattezza?

Prima modella: Dove finisce l’arcobaleno…

Bill: Oh, l’arcobaleno eh?

Seconda modella: Non le interessa vedere la fine dell’arcobaleno?

Bill: Certo, ma… dov’è la fine dell’arcobaleno?

Prima modella: Beh, lo cerchiamo insieme no?

Nella carrellata all’indietro il dottor Bill Harford avanza verso di noi, alle spalle la luccicanza delle mille lampadine, mentre nella proposta delle due modelle di procedere avanti si colloca la fine dell’arcobaleno; nel mezzo, i nostri occhi.

“Non le interessa vedere la fine dell’arcobaleno?”. In Kubrick l’invito di morte sembra spesso venire dal doppio6 (due, come gli occhi): sono due gemelle a porgere l’invito a Danny Torrance nei labirinti dell’Overlook Hotel, e sono due sinuose figure femminili che invitano Bill a vedere dove finisce l’arcobaleno7; lo spettro cromatico per eccellenza, l’evidenza naturale che il colore è scomposizione di luce. Cinema: proiezione di luce su uno schermo. Forse Kubrick ci ha appena sussurrato che siamo al cinema. Di sicuro non siamo nell’ambito di una semplice autocitazione.

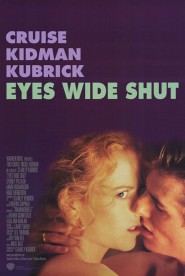

Proprio l’ultima opera di Kubrick, quel film il cui titolo in tre secche parole, Eyes Wide Shut, condensa una serie di domande e di paradossi inerenti al problema della visione. Si vede di più a occhi aperti o a occhi chiusi? È sufficiente avere gli occhi bene aperti per poter vedere? E che significa avere gli occhi aperti?

Il percorso del protagonista di questo film è presentato come un percorso visivo, un attraversamento simbolico di tutto il mondo metropolitano moderno e forse anche dell’immaginario del secolo scorso, nella sua ricchezza solo apparente. Menzogna e paradosso come nucleo della cultura e della vita definita civilizzata. Il vantaggio delle istituzioni è probabilmente solo quello di dare necessità e valore alla trasgressione, e, forse, nell’intera cultura occidentale, la menzogna, il falso e l’inganno appaiono molto più determinanti e costitutivi del loro contrario: la trasparenza, la realtà, ammesso che ce ne sia una. Ma qual è l’inganno e qual è la trasparenza? Su questo punto il film di Kubrick elabora una riflessione visiva che sottolinea molte contraddizioni inerenti all’atto stesso del guardare e del vedere. Guardare significa non solo vedere, ma anche conoscere e comprendere, e le tre cose non sono identiche, spesso anzi incompatibili. Infatti non è solo questione di vero e di falso, sarebbe troppo semplice, si tratta piuttosto di differenti gradi di verità o di falsità. È anche questione di conoscenza, e la conoscenza del mondo è fondata sul rapporto tra il reale e l’immaginario, fra il conscio e l’inconscio, fra il visibile e l’invisibile. Gli strati di questo film sono molti, e molti sono i livelli della visione. Consideriamone almeno tre: il reale, l’immaginario, l’invisibile. Kubrick sembra lavorare sempre su questi tre livelli e le sue immagini sono polimorfe, stratificate. Muovendo dal trasgressivo e inquieto racconto Doppio Sogno8 ambientato a Vienna, Kubrick sposta l’azione a New York, dove la cultura è diventata snobismo, consumo, merce, cuore della società dello spettacolo come l’aveva immaginata Debord negli anni Sessanta, per ribaltare completamente il senso del racconto, mostrando la banalità dietro il mistero, il conformismo dietro la trasgressione, la merce dietro ogni avventura, la malattia e la morte dietro il miraggio del potere, la povertà della ricchezza, insomma, la fragilità della donna sfruttata, l’inutilità della maschera e della fuga proprio nel mondo che ha fatto della fuga, della maschera, e della trasgressione i suoi grandi miti.

Il percorso del protagonista di questo film è presentato come un percorso visivo, un attraversamento simbolico di tutto il mondo metropolitano moderno e forse anche dell’immaginario del secolo scorso, nella sua ricchezza solo apparente. Menzogna e paradosso come nucleo della cultura e della vita definita civilizzata. Il vantaggio delle istituzioni è probabilmente solo quello di dare necessità e valore alla trasgressione, e, forse, nell’intera cultura occidentale, la menzogna, il falso e l’inganno appaiono molto più determinanti e costitutivi del loro contrario: la trasparenza, la realtà, ammesso che ce ne sia una. Ma qual è l’inganno e qual è la trasparenza? Su questo punto il film di Kubrick elabora una riflessione visiva che sottolinea molte contraddizioni inerenti all’atto stesso del guardare e del vedere. Guardare significa non solo vedere, ma anche conoscere e comprendere, e le tre cose non sono identiche, spesso anzi incompatibili. Infatti non è solo questione di vero e di falso, sarebbe troppo semplice, si tratta piuttosto di differenti gradi di verità o di falsità. È anche questione di conoscenza, e la conoscenza del mondo è fondata sul rapporto tra il reale e l’immaginario, fra il conscio e l’inconscio, fra il visibile e l’invisibile. Gli strati di questo film sono molti, e molti sono i livelli della visione. Consideriamone almeno tre: il reale, l’immaginario, l’invisibile. Kubrick sembra lavorare sempre su questi tre livelli e le sue immagini sono polimorfe, stratificate. Muovendo dal trasgressivo e inquieto racconto Doppio Sogno8 ambientato a Vienna, Kubrick sposta l’azione a New York, dove la cultura è diventata snobismo, consumo, merce, cuore della società dello spettacolo come l’aveva immaginata Debord negli anni Sessanta, per ribaltare completamente il senso del racconto, mostrando la banalità dietro il mistero, il conformismo dietro la trasgressione, la merce dietro ogni avventura, la malattia e la morte dietro il miraggio del potere, la povertà della ricchezza, insomma, la fragilità della donna sfruttata, l’inutilità della maschera e della fuga proprio nel mondo che ha fatto della fuga, della maschera, e della trasgressione i suoi grandi miti.

Da Vienna, città piena di promesse, alla New York dei tradimenti e degli inganni. Le grandi speranze di partenza del Novecento trovano una messa in scena che somiglia molto a una pietra sepolcrale. L’illusione e la disillusione, la morte nascosta dietro il canto delle sirene. La città delle immagini per eccellenza, New York, diventa così anche una metafora del mondo contemporaneo, e forse, implicitamente, una metafora del cinema, che è una delle grandi sirene del Novecento.

La New York di Eyes Wide Shut è una colossale scenografia dove si mostra tutto a condizione di non ottenere niente, che soddisfa qualsiasi desiderio ma solo nell’apparenza. Il percorso del film è un’infinita contraddizione. Bill, medico inserito nell’alta società newyorkese, ha gli occhi sempre più dilatati senza riuscire a vedere, né a capire, niente.

Basta pensare alla scena del venditore di costumi, forse la più kafkiana, in cui – proprio come il protagonista de Il Processo – Bill assiste la mattina al rovesciamento-continuazione di una scena che aveva visto iniziare durante la notte: il padre che prostituisce la figlia e si accorda con i suoi amanti, mentre prima sembrava infuriato per averla sorpresa con loro. La festa orgiastica, che lo spaventa con i fantasmi del desiderio più trasgressivo, alla luce del giorno si rivela una mediocre messa in scena di ricchi viziosi e prostitute. Come nel Processo, anche qui il protagonista, emblema dell’uomo moderno, è destinato a rimanere fuori da uno spettacolo che è stato predisposto appunto per lui. Come se Bill fosse al cinema, e la città, il castello misterioso, dove Bill tenta di entrare, siano luoghi non differenti dal cinema; lo schermo cinematografico li riassume tutti: è il luogo dove tutti gli spettatori possono entrare solo a condizione di rimanere fuori.

Ma, nello stesso tempo, Eyes Wide Shut sembra essere ben lontano dal realismo pragmatico, dalla condanna dei sogni. Anzi la realtà, una volta illuminata dalla luce del giorno, appare ancora più povera del sogno, e se il sogno ha i suoi misteri insolubili, la realtà, una volta smascherata, si rivela essere nient’altro che il retroscena mediocre di questi misteri, nel quale si aggirano losche figure e ragazze tristi: vecchi lascivi, povere prostitute, “amici” minacciosi. Tutto si rovescia, e la città mostra il suo lato sporco e infame, sotto gli occhi stupiti e stupidi di Bill che vede e non vede, che tiene gli occhi spalancati solo per evitare di guardare.

Certo, se così fosse, allora Eyes Wide Shut sarebbe un’apologia della famiglia. E forse lo è, ma è anche il contrario, poiché trova proprio nel cuore della vita familiare la maggiore contraddizione: è infatti Alice (moglie di Bill) a salvare il marito dall’Aids e forse da altri pericoli, ma è sempre Alice ad avere in sé l’elemento perturbante che sta al centro di tutta la ricerca di Kubrick sul visibile. Come l’Alice di Carroll, è una perfetta incarnazione del perturbante freudiano, del familiare che diventa sconosciuto e misterioso; è una moglie fedele, una mamma carina e tenera, con gli occhiali, che sa trasformarsi all’occorrenza in un essere di fantastica impudicizia e lussuria: quel breve ma infinito ossessivo orgasmo filmico, sempre uguale, sempre diverso, che appare nella mente di Bill non appena prova a chiudere gli occhi, o quel lungo, torbido e fascinoso sogno di Alice, che non possiamo vedere perché è il cuore stesso del film, sono le vere orge; sono queste le regressioni visibili solo a occhi chiusi. L’inguardabile come terzo livello di profondità del film. È dentro di sé che l’uomo porta le immagini, quelle vere, tremende, che non si possono guardare?

Segue con Stanley Kubrick (II)