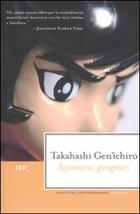

Autore: Takahashi Gen’ichirō

Traduzione: Gianluca Coci

Titolo originale: Sayonara, gyangutachi

Anno di pubblicazione: 2008

Prima ed. italiana: 2008

Editore: Rizzoli, Milano

Collana: BUR scrittori contemporanei

Pagine: 384

Prezzo: 10,50 Euro

ISBN: 9788817020350

C’è stato un tempo in cui tutti avevano un nome, un tempo in cui i nomi venivano dati alle persone dai rispettivi genitori.

L’ho letto in un libro.

Forse, in un’epoca ormai remota, era veramente così.

I nomi erano proprio come quelli dei protagonisti di romanzi famosi: Pëtr Verchovenskij, Oliver Twist o Jack Oshinumi.

Doveva essere molto divertente…

Takahashi Gen’ichirō Sayonara, gangsters

Sayonara, gangsters vede la luce nel 1981, dentro un caffè nei pressi della posta centrale di Yokohama. Seduto ad un tavolino, un giovanotto sui trent’anni – con alle spalle nove mesi di prigione per partecipazione a banda armata, due lustri di lavoro in diverse fabbriche e altrettanti anni di afasia – in poco più di due mesi riesce a comporre quello che diventerà uno dei casi letterari più importanti del postmodernismo nipponico. Dovranno passare ben ventisette anni prima di poter apprezzare quest’opera anche in Italia.

In un delirante melting-pot di citazioni più o meno dirette, frammenti di vita reale, humour sottile, richiami e fusioni/collisioni di ogni genere artistico possibile e immaginabile, Takahashi Gen’ichirō imbastisce un rapporto diretto con la radice più istintiva del lettore, rendendolo spettatore più o meno consapevole, a tratti quasi partecipe, di un viaggio lisergico degno dei migliori anni ‘60-‘70. E sono proprio gli anni ‘60 quelli a cui Takahashi rende omaggio in una ipotetica trilogia composta da Sayonara, gyangutachi (Sayonara, gangsters, 1982) Nijji no kanata ni (Oltre l’arcobaleno, 1984) e Jon Renon tai kaseijin (John Lennon contro i marziani, 1985).

In una terra quasi sottosopra, i cui abitanti non hanno più un nome, due giovani amanti decidono di attribuirsene uno vicendevolmente: lui, il protagonista, diventerà “Sayonara, gangsters” e la sua compagna “Nakajima Miyuki Song Book”. Partendo da questo episodio, il protagonista ci racconta l’evolversi del suo rapporto con Song Book, la loro vita insieme ma anche il mondo che li circonda, il loro passato, le sue paure e le sue osservazioni in una sorta di diario degli appunti, dentro il quale fatti e persone si sovrappongono senza una connessione spazio-temporale marcata. Tra gangsters spietati e quasi immortali, una scuola di poesia, un Virgilio mutato in frigorifero, un gatto amante del latte e della Vodka, nomi assassini, riferimenti a manga, alla musica jazz, rock, pop e classica, e a svariati autori, ci troviamo di fronte allo sforzo di Takahashi di donare coerenza, di trovare “la quadratura del cerchio” della sua visione del linguaggio frammentata e divisa da un’opprimente – ma poi superata – afasia.

In una terra quasi sottosopra, i cui abitanti non hanno più un nome, due giovani amanti decidono di attribuirsene uno vicendevolmente: lui, il protagonista, diventerà “Sayonara, gangsters” e la sua compagna “Nakajima Miyuki Song Book”. Partendo da questo episodio, il protagonista ci racconta l’evolversi del suo rapporto con Song Book, la loro vita insieme ma anche il mondo che li circonda, il loro passato, le sue paure e le sue osservazioni in una sorta di diario degli appunti, dentro il quale fatti e persone si sovrappongono senza una connessione spazio-temporale marcata. Tra gangsters spietati e quasi immortali, una scuola di poesia, un Virgilio mutato in frigorifero, un gatto amante del latte e della Vodka, nomi assassini, riferimenti a manga, alla musica jazz, rock, pop e classica, e a svariati autori, ci troviamo di fronte allo sforzo di Takahashi di donare coerenza, di trovare “la quadratura del cerchio” della sua visione del linguaggio frammentata e divisa da un’opprimente – ma poi superata – afasia.

Analizzando il testo nell’ottica di questa malattia, scopriremo nel romanzo una struttura atipica, quasi unica, un’architettura che sembra non avere nessun appoggio con il reale. Questo approccio ci permette di guardare oltre la visione del romanzo come mero racconto di qualcosa, rendendoci consapevoli di una scrittura adibita a strumento di rivalsa e di guarigione. Tutte le immagini che Takahashi propone avranno un significato diverso da quello in superficie, come nelle prime pagine del libro: ci viene descritto un mondo i cui abitanti rinnegano i nomi attribuiti loro dai genitori e decidono di sceglierseli da soli, salvo poi ingaggiare una surreale battaglia con i nomi stessi, che assurgono ad entità corporee e minacciose. Una fantasia emblematica delle difficoltà affrontate da un autore afasico nella descrizione della realtà: le sue sono le iperboliche rappresentazioni di chi si è trovato circondato immerso in un mondo necessario di appellativi ed etichette verbali, senza riuscire né a comprendere, né a pronunciare. Nel libro c’è il mondo di chi si trova costretto a rimodellare la realtà, senza però riuscirvi, finendo con l’essere “schiacciato” dalla sua propria impossibilità.

Per questo motivo la trama dell’opera è sfuggente, quasi un espediente. L’autore trasforma la poesia in prosa (nella miglior tradizione del Sanbunshi, genere mutuato dalla poesia di Baudelaire e dei simbolisti francesi), e poi la prosa in poesia, ma anche in immagine e suono – interessanti sono i molteplici grassetti presenti nel testo, la riproduzione di intere tavole di manga, disegni, schemi e l’utilizzo di onomatopee. In questo costante movimento, Takahashi costruisce un metaracconto nel quale tutto è immancabilmente la rappresentazione di qualcos’altro e dove ogni personaggio è coinvolto in un eterno rincorrersi di richiami e riflessi.

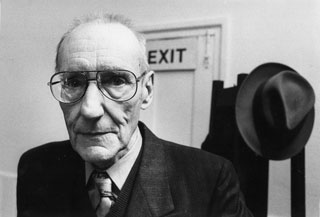

Un metaracconto costruito su frammenti autobiografici e di fatti di cronaca, scomposti e ricomposti in una sorta di patchwork testuale ipersurreale, dove brandelli di poesia e letteratura si mescolano con una realtà che convive con la follia (emblematica l’ex fidanzata del protagonista che urla il suo orgasmo a suon di Finnegans Wake di Joyce; o lo scontro gangster-polizia che ricalca i drammatici eventi del 1972 del conflitto a fuoco tra cinque membri dell’Armata rossa unificata e le forze dell’ordine nel comune di Karuizawa). E in questo turbinio di frammenti l’autore, sorta di novello William Burroughs, ci fa conoscere le avventure del protagonista, eclettico poeta riciclatosi insegnante, irriverente osservatore e “traduttore” di un bizzarro mondo sempre in bilico fra i suoi molteplici significati, tra figure inizialmente vittime delle loro peculiarità ma poi capaci di reagire e diventare artefici del proprio destino. In ognuna di queste figure Takahashi infonderà parte di sé e del mondo che conosce, a partire, com’è ovvio, dal protagonista, passando per le scene riguardanti il lavoro in fabbrica fino all’autobiografica sequenza del Gangster Muto che riconquista la parola.

Le difficoltà affrontate dall’autore nel lungo periodo della sua malattia, e di conseguenza la natura stessa di Sayonara, gangsters, emergono con chiarezza nel passo intitolato La riabilitazione di un afasico tratto dal saggio Boku ga shimaumago o shabetta koro (Il periodo in cui parlavo la lingua delle zebre) contenuto anche nella postfazione del libro:

“Quando qualcuno veniva a trovarmi in carcere, avevo le palpitazioni, mi si accaldava la faccia e riuscivo a farfugliare solamente dei suoni incomprensibili. Se poi stringevo una penna fra le dita nel tentativo di buttar giù due righe, provavo una vergogna indicibile e la mano cominciava a tremarmi. Pensavo a diverse cose da dire o da scrivere ma, non appena mi apprestavo a esplicitare quei pensieri, mi bloccavo, perché mi sentivo come se fossi costretto a farlo. Questo senso di coercizione non mi abbandonò nemmeno dopo la scarcerazione: tutte le volte che parlavo, scrivevo, pensavo o addirittura leggevo, provavo quella medesima sensazione. […] Era come se le mie orecchie captassero le parole degli altri come un unico frastuono assordante e, ancora peggio, percepivo come mero rumore anche tutto ciò che mi sforzavo di pronunciare”.

Negli anni successivi alla scarcerazione, Takahashi si dedicherà con sempre maggiore forza alla lettura, che avrà un ruolo fondamentale, assieme a diversi esercizi verbali, nella sua riabilitazione.

Risultato di questi sforzi sarà Sayonara, gangsters, romanzo che romperà totalmente gli schemi della letteratura classica nipponica e che porterà Takahashi a condividere gli onori con autori del calibro di Murakami Ryū e Murakami Haruki, divenuti portavoce di una nuova generazione di scrittori che ha permesso alla letteratura giapponese di ritornare al passo coi tempi.

Ci troviamo quindi di fronte ad un’opera che molti, tra critici e saggisti (tra cui Yoshimoto Takaaki, influente saggista e critico dell’odierno Giappone, e Gianluca Coci, docente di lingua e letteratura Giapponese presso l’Università di Napoli, che ha curato la postfazione del libro), considerano una pietra miliare della letteratura postmoderna, un esempio vivace e frizzante di creatività e genialità pur nel suo caos quasi primordiale. Un libro che oltrepassa la sfera del contenuto per schiantarsi con forza e consapevolezza nella forma rendendola viva e palpitante. La lettura è una tempesta di immagini, colori e suoni della miglior tradizione futurista e avant-pop, il romanzo una chiave per aiutarci a comprendere al meglio la natura sognante e sognatrice che è dentro ognuno di noi.