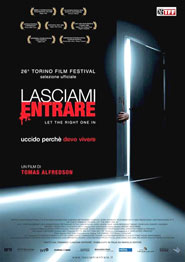

Lasciami entrare non è un film che vuole rivisitare il genere horror-vampiresco quanto piuttosto il tentativo di raccontare una fase della vita attraverso una trasfigurazione di genere.

Se Alfredson non interviene sui “topoi classici della narrazione” (la fame di sangue, il nutrimento, la contaminazione), opera invece un inedito spostamento sul versante dell’ambientazione: lontano dalla tradizione gotica, abbagliati dal nitore di una Svezia luminosissima, accompagniamo la vita di Oskar (pelle diafana e capelli biondissimi), in una sorta di trasparenza psicologica. Ma non è una mera sostituzione di cornice, qui il paesaggio mette in forma una storia interna: i due attori (scelti per il loro equilibrio, ha dichiarato il regista) si annusano, si sfiorano, si allontanano e si richiamano vicendevolmente, nel biancore dell’inverno permanente, in una coreografia che sembra raccontare lo scenario dei primissimi risvegli sessuali.

È una grande intuizione, perché se l’adolescenza rappresenta un’esplosione in questo senso, il tempo immediatamente precedente custodisce invece contraddizioni più indefinite e conturbanti; la stessa natura ibrida del vampiro (animale-uomo) trova un’efficace tangenza con il momento “crisalide” che caratterizza la fase dei dodici – tredici anni e la metamorfosi della donna-animale, rinvia alle prime modificazioni del corpo femminile (bianco e rosso il contrasto cromatico dominante): Eli, “vampira” suo malgrado, si spoglia, scivola sotto le lenzuola del suo nuovo amico, lo abbraccia, lo bacia (“vuoi essere la mia ragazza?” … “che cosa cambierebbe?”). Da una parte la dimensione del contatto “primordiale”, dall’altra quella dell’ abbraccio timido e composto, come a descrivere un’istintualità librata tra la dolcezza infantile e il richiamo della carnalità adulta.

Nella definitezza di luci e colori s’insinua quindi il perturbante freudianamente inteso, che vede la pulsione di vita intimamente connessa alla morte; la Nosferatu-bambina è quindi costretta ad una convivenza forzata, che la spaventa e la rinforza allo stesso tempo e la “bestia” che respira, guaisce e abbaia dentro di lei non è altro che la sua animalità più essenziale. In una scena tagliata troviamo un esplicito riferimento all’atto sessuale: Oskar, seduto sopra di lei, le blocca i polsi per poi coprirla con il corpo. In questo contesto il regista non può non toccare il tema della violenza, ma le malignità dei compagni, la vendetta incondizionata, la gratuità della cattiveria infantile, sono solo un mezzo per parlare di quell’ impulso doloroso e (auto) distruttivo che caratterizza l’uomo al crepuscolo della consapevolezza.

Nella definitezza di luci e colori s’insinua quindi il perturbante freudianamente inteso, che vede la pulsione di vita intimamente connessa alla morte; la Nosferatu-bambina è quindi costretta ad una convivenza forzata, che la spaventa e la rinforza allo stesso tempo e la “bestia” che respira, guaisce e abbaia dentro di lei non è altro che la sua animalità più essenziale. In una scena tagliata troviamo un esplicito riferimento all’atto sessuale: Oskar, seduto sopra di lei, le blocca i polsi per poi coprirla con il corpo. In questo contesto il regista non può non toccare il tema della violenza, ma le malignità dei compagni, la vendetta incondizionata, la gratuità della cattiveria infantile, sono solo un mezzo per parlare di quell’ impulso doloroso e (auto) distruttivo che caratterizza l’uomo al crepuscolo della consapevolezza.

Eppure, nell’età del risveglio, distruttività e simbiosi marciano di pari passo, così che i due protagonisti anelano ad un unione totalizzante ed esclusiva (“vuoi mischiare il sangue con il mio?”), scissi nello sguardo incrociato delle loro insormontabili differenze (uomo lui – vampira lei): e ancora la solitudine – supportata visivamente dalla preponderanza delle inquadrature d’ambiente – vuole esplorare i confini delle prime scoperte di identità, l’inquadratura qui è come una bolla chiusa dalla quale si cerca di uscire.

Due sequenze (tra cui una narrativamente cruciale), vedono Oskar bagnato e rannicchiato nell’azzurrità di una piscina, evocazione sfuocata della prima dimora. Alfredson non parla di vampiri, ma di un processo di “vampirizzazione”: disegnando gli ambienti interni della spinta edonistica primigenia, l’autore lascia entrare le proiezioni oscure (e spesso orrorifiche) dell’Io: la necessità del “diventare grandi” presuppone una serie di assassinii brutali ma “uccido perché devovivere” sentenzia il sottotitolo, forse la dichiarazione implicita di ogni passaggio di crescita.