Segue da Storia della video arte (X)

Le prime opere di videoarte entrano a far parte delle collezioni museali alla metà degli anni Ottanta, mentre nel decennio successivo le istituzioni espositive iniziano una politica di acquisizione rappresentativa della produzione dei nuovi media.

4 RMS W VU: wallpaper, flowerpots, lamps, NEW è infatti un collage realizzato combinando fotografie di lampade in bianco e nero e vasi di fiori, riferimento allo spazio domestico del salotto, dove abitualmente viene posta la TV.

A scatenare il meccanismo di musealizzazione concorre anche la massiccia presenza di opere video nelle principali manifestazioni temporanee internazionali, come la Biennale di Venezia, e nella selezione dei maggiori premi e riconoscimenti dedicati all’arte contemporanea. Nelle collezioni, inoltre, si manifesta la necessità di integrare gli allestimenti delle opere video e della produzione bidimensionale o tridimensionale tradizionale: le modalità espositive che operavano una netta separazione tra i linguaggi, come accadde alla mostra Metropolis del 1991 a Berlino, dove i video vennero collocati in zone buie del percorso di visita, vengono infatti superate a favore di una più coerente integrazione. Come diretta conseguenza, la mimesi tra il museo e il cinema, ossia l’identificazione delle sale con la sala buia e insonorizzata, e tra medium cinematografico e video vengono meno. Oltretutto, l’idea che il video e il cinema fossero necessariamente affini negli esiti e nella fruizione, era una posizione ampiamente confutata dalla produzione di artisti del calibro di Nam June Paik, Gary Hill e Tony Oursler, la cui ricerca tende a riflettere sul linguaggio video come medium in grado di accostare i propri esiti alla forma architettonica. A confermare questo trend è la commissione richiesta dal Witte de With Museen di Rotterdam a John Baldessari: nel 1998, infatti, l’istituzione museale chiede all’artista americano di “trasformare lo spazio delle gallerie” in stanze funzionali e dai connotati riconoscibili, come se fossero gli interni di un’abitazione.

Ovviamente l’intera produzione del periodo non può essere esemplificata dalla sola tendenza descritta, che anzi si contrappone all’affabulatoria strizzata d’occhio al cinema operata da artisti come Matthew Barney e TJ Wilcox: veri e propri kolossal, nel loro genere.

La consacrazione internazionale del valore della nuova produzione video avviene tramite l’ingresso ufficiale nel circuito di uno dei maggior premi legati ad un museo, il Turner Prize, emanazione della Tate Gallery di Londra. Proprio a partire dal 1991, il riconoscimento fondato nel 1984 assume l’aspetto attuale e si apre ai nuovi media. Già nel 1988 l’artista David Mach era stato uno dei selezionati con l’installazione video 101 dalmatians, che investiga il tema del consumismo e dell’ossessione verso l’oggetto. Sei anni dopo, nel 1994, Willie Doherty viene scelto tra i finalisti per i video e le installazioni fotografiche esposte nell’anno precedente a Londra, Bristol, Dublino e Varsavia. Con il video The only good one is a dead one, in double screen, Doherty analizza il problema della violenza nel nord dell’Irlanda, presentando due video girati in handycam che mostrano da una parte una macchina parcheggiata in una strada cittadina e dall’altra la vettura che gira per strade deserte. La voce off del protagonista è un lungo monologo di un uomo che immagina di essere vittima e autore dell’atto terroristico. Nel 1996, il video arriva ad occupare il punto più alto del podio con Douglas Gordon, la cui ricerca si concentra sull’osservazione della reazione psicologica del visitatore nei confronti dell’immagine in movimento. Tra le opere prese in considerazione c’è, infatti, 24 hour Psycho, un video realizzato nel 1993 in cui Gordon proietta in slow-motion la pellicola di Hitchcock, affinché duri un’intera giornata.

La consacrazione internazionale del valore della nuova produzione video avviene tramite l’ingresso ufficiale nel circuito di uno dei maggior premi legati ad un museo, il Turner Prize, emanazione della Tate Gallery di Londra. Proprio a partire dal 1991, il riconoscimento fondato nel 1984 assume l’aspetto attuale e si apre ai nuovi media. Già nel 1988 l’artista David Mach era stato uno dei selezionati con l’installazione video 101 dalmatians, che investiga il tema del consumismo e dell’ossessione verso l’oggetto. Sei anni dopo, nel 1994, Willie Doherty viene scelto tra i finalisti per i video e le installazioni fotografiche esposte nell’anno precedente a Londra, Bristol, Dublino e Varsavia. Con il video The only good one is a dead one, in double screen, Doherty analizza il problema della violenza nel nord dell’Irlanda, presentando due video girati in handycam che mostrano da una parte una macchina parcheggiata in una strada cittadina e dall’altra la vettura che gira per strade deserte. La voce off del protagonista è un lungo monologo di un uomo che immagina di essere vittima e autore dell’atto terroristico. Nel 1996, il video arriva ad occupare il punto più alto del podio con Douglas Gordon, la cui ricerca si concentra sull’osservazione della reazione psicologica del visitatore nei confronti dell’immagine in movimento. Tra le opere prese in considerazione c’è, infatti, 24 hour Psycho, un video realizzato nel 1993 in cui Gordon proietta in slow-motion la pellicola di Hitchcock, affinché duri un’intera giornata.

In questo caso, Gordon analizza e innesca la reazione schizofrenica nell’osservatore, che vede lo svolgersi delle tensioni narrative non percepibili alla velocità normale. Le disfunzioni psicologiche sono anche al centro di Hysterical, dimostrazione medica del 1908 che documenta il trattamento dell’isteria.

Al centro dell’esposizione del Turner Prize vinto da Douglas Gordon si pone Confession of a justified sinner, del 1995, in cui l’artista esplora la convivenza nella mente del malato di due poli estremi, quali verità/fantasia, bene/male, eccetera. Il video comprende stralci della prima versione cinematografica del romanzo Dr. Jekyll and Mr. Hyde e si rifà allo scritto The private memoirs and confessions of a justified sinner di James Hogg (1824), in cui viene appunto narrata la storia di un malato di schizofrenia.

Nel 1997 il Turner Prize è aggiudicato alla fotografa e video artista Gillian Wearing, le cui opere comprendono un alto grado di complicità con la gente comune che vive nel suo stesso quartiere, situato a sud di East London. Sacha and Mum, del 1996, mostra l’intimità tra madre e figlia nella propria casa: l’affetto, in questo caso, rivolgendosi su se stesso, diventa coercizione e violenza. Il video Two into one, commissionato dalla BBC, parla parallelamente del rapporto tra una donna e suoi due figli gemelli di undici anni, concentrando l’attenzione sulle relazioni e gli equilibri tra i tre.

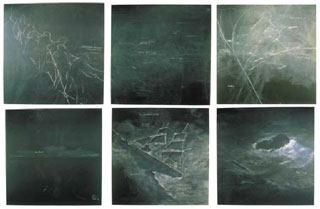

L’anno successivo, arriva tra i finalisti l’inglese Tacita Dean: le sue opere sono il risultato della combinazione tra video 16mm e differenti media, mentre i nodi della ricerca artistica vertono sulla nozione di tempo e sulla relazione con la storia.

Tra i lavori considerati, è presente Disappearance at sea, del 1996, ispirato alla storia tragica di Donald Crowhurst, morto in mare nel 1969 durante un giro intorno al mondo con lo yacht: in questo caso il mare diventa simbolo dell’isolamento dell’uomo, accanto alla finitezza delle potenzialità umane.

Alla stessa edizione partecipa anche Sam Taylor Wood, mentre l’anno successivo risulta vincitore Steve McQuinn, le cui opere presenti investigano linguaggi obsolescenti della cinematografia, come il 16mm e il 35mm, utilizzati per i video Deadpan e Drumroll, in bianco e nero e senza sonoro.

La cinematografia tradizionale, soprattutto per gli artisti sopracitati, è un riferimento imprescindibile, altamente esemplificato dalla videoinstallazione Raise the Dead (Resuscita il morto), realizzata da Douglas Gordon sulla facciata della Kunsthalle di Vienna: sintesi perfetta dell’idea dominante per cui il concetto canonico di cinema non ha più nulla da dire, è “clinicamente” morto, e può essere tenuto in vita solo attraverso il coinvolgimento dello spettatore.

Coinvolgimento ed affabulazione vanno così a creare due delle diramazioni principali dell’esperienza video degli anni Novanta. Mentre il primo può in qualche modo essere una filiazione originale e coerente delle pratiche del concettuale, in particolare per quel che concerne la relazione tra creatore, spettatore, opera e luogo, il secondo costituisce, come si è visto, un universo a sé stante, strettamente connesso, invece, all’evoluzione cinematografica verso le tecnologie digitali, nonché, con un certo estro, ad alcune pratiche della body art, seppure con esiti ed intenti estetici assolutamente meno estremi. Se — a proposito della mutazione del sé — nel saggio Il corpo post-organico Teresa Macrì parla di Orlan, pur con le dovute distanze, e riflette sulle teorie di Jeffrey Deitch, il medesimo cammino verso l’oltre da sé può essere visto nel maggiore esponente della tendenza tecnologico-mitologica, Matthew Barney. L’artista statunitense, come giustamente sottolinea Macrì, “nell’aura postumana in cui si sono calati molti artisti […], ha evidenziato il lato più glamour e desiderante che potesse inglobare le trasformazioni del corpo. Le sue video azioni raccontano sfide della natura fisica e narrazioni di disidentità. I suoi personaggi sono miti, i suoi corpi sono icone di una leggenda reinventata, arzigogolata e di una stridente esteticità che tenta di sedurre e irritare al tempo stesso per il suo perfezionismo formale”[1].

Una posizione confermata e condivisa dalla critica, nonché dalla produzione dell’artista, di cui, senza ogni dubbio, il Cremaster Cycle (1994-2002) resta una delle opere più complesse e riuscite. L’opera “pentapartita” è un work in progress articolato in capitoli non ordinati sequenzialmente, e presentati secondo l’ordine 4-1-5-2-3, secondo cui la somma delle due cifre che compongono le coppie esterne dà come risultato la cifra centrale. Il titolo dell’opera prende il nome dal cremasterio, il muscolo posto sotto lo scroto che reagisce con il variare della temperatura o dell’emotività ed è responsabile dello spostamento dei testicoli. Allusione onomasticamente diretta alla sessualità, Cremaster incentra la propria riflessione sull’identità sessuale, sulle differenze, le ambiguità e i potenziali di mutamento ed avvicinamento.

Una posizione confermata e condivisa dalla critica, nonché dalla produzione dell’artista, di cui, senza ogni dubbio, il Cremaster Cycle (1994-2002) resta una delle opere più complesse e riuscite. L’opera “pentapartita” è un work in progress articolato in capitoli non ordinati sequenzialmente, e presentati secondo l’ordine 4-1-5-2-3, secondo cui la somma delle due cifre che compongono le coppie esterne dà come risultato la cifra centrale. Il titolo dell’opera prende il nome dal cremasterio, il muscolo posto sotto lo scroto che reagisce con il variare della temperatura o dell’emotività ed è responsabile dello spostamento dei testicoli. Allusione onomasticamente diretta alla sessualità, Cremaster incentra la propria riflessione sull’identità sessuale, sulle differenze, le ambiguità e i potenziali di mutamento ed avvicinamento.