Ogni tanto si incontrano dei libri che hanno il dono di essere vivi, di farci partecipare all’avventura creativa che li ha generati. È il caso di La natura morta de ‘La dolce vita’ di Mauro Aprile Zanetti, giovane filmmaker siciliano, pubblicato in edizione bilingue da Bloc-notes (collana dell’Istituto Italiano di cultura di New York ideata da Renato Miracco), in occasione della retrospettiva di Giorgio Morandi allestita dal Metropolitan Museum di New York. Si narra che, dopo la prima dell’Opera da Tre Soldi, un noto critico si sia avvicinato a Brecht: “Hai creato un classico!” e che si sia sentito rispondere: “Vedremo: se ne riparla tra 50 anni”.

Ogni tanto si incontrano dei libri che hanno il dono di essere vivi, di farci partecipare all’avventura creativa che li ha generati. È il caso di La natura morta de ‘La dolce vita’ di Mauro Aprile Zanetti, giovane filmmaker siciliano, pubblicato in edizione bilingue da Bloc-notes (collana dell’Istituto Italiano di cultura di New York ideata da Renato Miracco), in occasione della retrospettiva di Giorgio Morandi allestita dal Metropolitan Museum di New York. Si narra che, dopo la prima dell’Opera da Tre Soldi, un noto critico si sia avvicinato a Brecht: “Hai creato un classico!” e che si sia sentito rispondere: “Vedremo: se ne riparla tra 50 anni”.

Il tempo ha dato ragione al critico e oggi, cinquant’anni dopo il trionfo a Cannes de La dolce vita di Federico Fellini, il film infiamma l’immaginazione di un giovane regista capace di guardarlo con uno sguardo vergine, scoprire in esso nuovi tesori e dunque sancirne nel modo più autentico lo status di “classico”. Cosa ha visto Zanetti? “L’esile e monumentale presenza” di una natura morta di Morandi, all’interno di una scena del film di Fellini, che potrebbe rivelare il senso profondo del film. Una presenza, questa di Morandi, sfuggita per mezzo secolo a critici, accademici e spettatori professionisti, ma che, nella lettura di Zanetti, è la chiave per capire una sequenza di 15 minuti che divide in due il film. Si tratta del salotto intellettuale di Steiner, che per Zanetti è a sua volta la natura morta /vanitas /memento mori della visione felliniana.

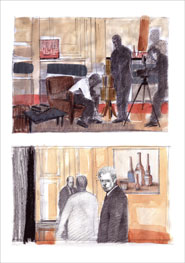

Su questa intuizione, l’autore costruisce un libro frizzante che coniuga intelligenza errabonda e umorismo. Il formato è quello del racconto, capace di trasformarsi ora in saggio ora in storyboard, con il supporto di illustrazioni di Piero Roccasalvo. Una componente giallistica anima l’indagine scientifica che procede per progressive ipotesi. La riprova dell’efficacia del testo di Zanetti sta nell’impossibilità di leggerlo senza provare desiderio di rivedere La dolce vita.

Pochi giorni prima della sua morte, l’indimenticabile Tullio Kezich ha scritto a proposito dell’opera:

“uno splendido libro. […]È davvero commovente che a mezzo secolo di distanza La Dolce Vita parli ancora; e partendo da uno sparuto Morandi, che tutti avevamo percepito, ma non capito fino in fondo”.

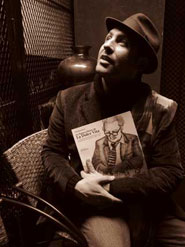

Mauro Aprile Zanetti ha presentato ufficialmente il suo libro al Metropolitan di New York, per poi lanciarsi in un book tour che lo ha portato tra università e istituti di cultura italiana, sulle due coste degli States. Fucine Mute lo ha incontrato a Manhattan.

Alessandro Cassin (AC): Ti ho visto parlare con passione del tuo libro ma sento che sei già proiettato verso il futuro, cosa hai in mente?

Mauro Aprile Zanetti (MAZ): Voglio fare un film dal libro. La “stessa” indagine estetica, ma con i mezzi più propri del cinema e forse anche della pittura. Cannes 2010 sarebbe la tappa ideale: è il cinquantesimo anniversario della Palma d’Oro. Sto cercando di mettere in piedi una coproduzione internazionale tra USA, Italia e Francia, purtroppo i tempi sono molto stretti. Il titolo sarà Fellini’s vanitas.

AC: Puoi anticiparci che tipo di film sarà?

MAZ: Naturalmente niente di commemorativo. Vorrei fare un docu-drama, lavorare sulle tre sequenze di Steiner, in una sorta di searching for Morandi.

AC: In concreto come hai intenzione di procedere?

AC: In concreto come hai intenzione di procedere?

MAZ: Vorrei acquisire i diritti sulle tre scene originali di Fellini alle quali accostare nuovo materiale realizzato in animazione, cioè lavorare su delle tavole. Qualcosa alla Peter Greenaway, per intenderci, anche se, ovviamente, non ho intenzione di emulare nessuno. L’interdisciplinarità, così come già nel libro, sarà la matrice principale.

AC: Il libro ha un aspetto pop, un particolare taglio umoristico, come lo renderesti nel film?

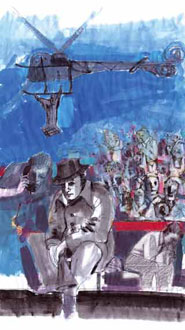

MAZ: Vorrei creare una sorta di road movie attraverso aspetti del mio book tour in Nord America, enfatizzando personaggi bizzarri, situazioni paradossali che si sono venute a creare, sullo sfondo della crisi che ha investito gli USA e che mi è apparsa come una dolce vita worldwide.

AC: Puoi darmi un frammento di trama, una location?

MAZ: La trama ripercorre la mia ricerca e dunque mi sono posto il problema della mia presenza nel film. Mi è stata fatta notare la coincidenza tra la spirale interna al Guggenheim Museum di Frank Lloyd Wright, di cui ricorre il cinquantenario, e la tromba delle scale di Casa Steiner. Mi sono immaginato un dialogo in campo lungo tra me e un personaggio mentre scendiamo lungo la spirale di Wright, discutendo di coincidenze e rimandi.

La scena delle scale di Fellini per me è un imbuto dantesco: quelli sono dei dannati!

AC: Se ho capito bene si tratta anche di analizzare un film con un film, spiegami come.

MAZ: L’analisi avviene a più livelli. Uno è la ricostruzione. A New York ho individuato una coppia di intellettuali nella cui casa vorrei ri-ambientare il salotto Steiner, mettendo in scena questa natura morta, che è al centro del grande retablo felliniano. Vorrei prendere i quattro grandangoli totali della sequenza del film, sostituendo, attraverso un gioco audiovisivo, le figure umane con bottiglie e oggetti morandiani. Questo perché, a mio avviso, Fellini non ha messo Morandi alla parete come chiunque può appendere un quadro, ma ha creato una natura morta morandiana cinematograficamente!

AC: Tornando al libro. Ha un grande formato, tante illustrazioni e un approccio poco ortodosso, in fondo è un po’ un libro-film…

MAZ: Certo! Ho scritto un saggio come fosse uno story board. Non è un caso che l’abbia realizzato negli USA, in Italia sarebbe stato impossibile.

AC: Che ricezione ha avuto portandolo in giro attraverso gli States?

MAZ: Ha avuto un’accoglienza calorosissima, sia tra i cultori di Morandi che di Fellini, e persino tra ragazzi che non avevano mai sentito parlare di questi due maestri dell’arte italiana.

AC: Come si raccontano Fellini e Morandi a un pubblico che non li ha mai sentiti nominare?

MAZ: Dopo aver parlato a un pubblico colto in università e istituzioni culturali, un giorno mi invitano in una High School di provincia, dove mi dicono che i ragazzi non sanno niente delle mie fonti. Il mio approccio è stato quello di iniziare con qualcosa che fosse loro familiare: Wall-e il film di animazione della Pixar. Così ho cominciato il mio discorso su Morandi a partire dal fatto che Wall-e, il robottino, ha conservato tra i pochi oggetti recuperati dalla spazzatura un set di bottiglie e le ha poste su uno scaffale. In altre parole compone una natura morta. Quindi ho intavolato una discussione sull’artista come netturbino, che raccoglie e seleziona segni dalla spazzatura quotidiana, così come il poeta usa parole recuperate dal tritacarne indiscriminato che è il linguaggio corrente.

AC: Un incontro particolarmente gratificante?

MAZ: Il libro è arrivato tra le mani di Frank Burke, uno dei maggiori fellinisti al mondo, che insegna alla Queens University in Canada. Mi telefona e mi dice: “Il libro è geniale, ho dedicato la mia vita a studiare Fellini, ma questo Morandi non l’avevo notato”. E così mi invita a Montreal.

AC: Cosa ti ha colpito maggiormente degli USA in relazione al tuo libro?

MAZ: L’apertura a un prodotto nuovo e la capacità di godersi la propria meraviglia. Nessuno mi conosceva e sono stato giudicato in base al libro, senza preconcetti.

AC: La freschezza del tuo testo deriva da un approccio più registico che saggistico…

MAZ: Questo perché ciò che mi ha rivelato il Morandi del film sono squisitamente dettagli di regia: errori nel suono, movimenti di macchina, il montaggio. Per questo sostengo che Felllini avesse una tecnica del non dire, non nascondere ma mostrare al livello di regia.

AC: Perché La dolce vita è attuale 50 anni dopo?

MAZ: È attualissimo! L’abisso su cui si muove il personaggio di Marcello, che non sa decidersi tra il dedicarsi al gossip o fare arte e diventare scrittore, è esattamente l’abisso su cui si muove tutto il giornalismo di oggi.

AC: Il titolo del film è entrato nel linguaggio comune….

MAZ: Sì, ma bisogna distinguere. Parto da un titolo di giornale. Durante l’ultimo G8 a L’Aquila, uno dei massimi quotidiani anglosassoni, criticando il nostro Presidente del Consiglio ha titolato “È finita la Dolce Vita”. Mi pare interessante notare come la frase, non tradotta, sia entrata a far parte di un uso corrente internazionale, non per il suo significato reale, ma per l’esatto opposto. Quando Fellini fece il film, per “dolce vita”, intendeva “vita marcia”, un eufemismo come “onorata professione” per la prostituzione…

MAZ: Sì, ma bisogna distinguere. Parto da un titolo di giornale. Durante l’ultimo G8 a L’Aquila, uno dei massimi quotidiani anglosassoni, criticando il nostro Presidente del Consiglio ha titolato “È finita la Dolce Vita”. Mi pare interessante notare come la frase, non tradotta, sia entrata a far parte di un uso corrente internazionale, non per il suo significato reale, ma per l’esatto opposto. Quando Fellini fece il film, per “dolce vita”, intendeva “vita marcia”, un eufemismo come “onorata professione” per la prostituzione…

AC: Alla sua uscita La dolce vita fu un successo commerciale ma soprattutto un evento culturale e di costume. Pensi che oggi il cinema sia in grado di avere lo stesso impatto?

MAZ: No, non credo. Le mega-produzioni hollywoodiane ci provano, ma non si avvicinano nemmeno. Bisogna capire cosa è stato storicamente quel film di Fellini. Oltre a essere stata una produzione carissima per l’epoca, quello che è irripetibile è la capacità e l’ambizione di raccontare l’attualità attraverso un filtro poetico. È come se volessimo fare adesso un film sulla realtà odierna mettendoci dentro assolutamente tutta la commedia umana che abbiamo intorno. Chi saprebbe dirigerlo e chi vorrebbe andarlo a vedere?

AC: Il film, amato o odiato, ha avuto fin dall’inizio letture opposte…

MAZ: All’epoca, la giuria di Cannes e il pubblico al botteghino lo premiarono. Furono le volontà del presidente Georges Simenon e del giurato Henri Miller ad assegnare la Palma a Fellini, nonostante in gara ci fossero altri giganti come Bergman, Bunuel, Antonioni. Ma il Vaticano diede addosso a Fellini perché mostrava gente priva di valori, sfatta, senza direzione, di cui l’emblema era il Paparazzo (altro termine entrato nell’uso corrente). Il regista, come un po’ il Manzoni della Colonna Infame, diceva “che colpa ne ho? Io ho messo il termometro, il malato (la società italiana) aveva quaranta di febbre prima e ha quaranta di febbre adesso”. Ma è interessante notare che se andiamo a rileggere il carteggio tra il Cardinale Siri — ovvero il rappresentate più conservatore della chiesa di quell’epoca — e il moderato Montini, futuro Papa Paolo VI, scopriamo che Siri aveva in qualche modo sentito la forza e la verità del film, la vanitas felliniana, mentre tutti gli altri (conservatori) si erano limitati a vedere le cosce, l’orgia, lo smarrimento senza capirne il perché. Il colmo è che La dolce vita avrebbe potuto essere il loro vessillo: non c’è film migliore per educare!

MAZ: All’epoca, la giuria di Cannes e il pubblico al botteghino lo premiarono. Furono le volontà del presidente Georges Simenon e del giurato Henri Miller ad assegnare la Palma a Fellini, nonostante in gara ci fossero altri giganti come Bergman, Bunuel, Antonioni. Ma il Vaticano diede addosso a Fellini perché mostrava gente priva di valori, sfatta, senza direzione, di cui l’emblema era il Paparazzo (altro termine entrato nell’uso corrente). Il regista, come un po’ il Manzoni della Colonna Infame, diceva “che colpa ne ho? Io ho messo il termometro, il malato (la società italiana) aveva quaranta di febbre prima e ha quaranta di febbre adesso”. Ma è interessante notare che se andiamo a rileggere il carteggio tra il Cardinale Siri — ovvero il rappresentate più conservatore della chiesa di quell’epoca — e il moderato Montini, futuro Papa Paolo VI, scopriamo che Siri aveva in qualche modo sentito la forza e la verità del film, la vanitas felliniana, mentre tutti gli altri (conservatori) si erano limitati a vedere le cosce, l’orgia, lo smarrimento senza capirne il perché. Il colmo è che La dolce vita avrebbe potuto essere il loro vessillo: non c’è film migliore per educare!

AC: Com’è che un filmmaker di 34 anni decide di scrivere un libro su un film girato prima della sua nascita?

MAZ: Per chi ama il cinema La dolce vita è un terreno fertilissimo, una vera Bibbia. Per me scrivere questo libro è stato misurarmi con un abbecedario del cinema. Credo che il cinema migliore non abbia tempo. Non è che i film importanti escono ogni fine settimana, se non hai visto un film degli anni ’30 e lo vedi stasera, questa per te è la sua prima. Non sono un esperto di Fellini: uso il suo cinema come una scatola di attrezzi, prendo quello che mi serve.

AC: L’universalità di Fellini è piuttosto evidente, come mai da allora il cinema italiano si è fatto progressivamente più provinciale e auto referenziale?

MAZ: Fellini cercava degli archetipi, dei segni universali. Come nei sogni, metteva insieme più pezzi che coesistono e ne uscivano mostri. In questo senso, il suo cinema è universale: incarna il processo dell’immaginazione. Mentre il cinema italiano degli ultimi anni, in un decrescendo esponenziale, non riesce più a sognare e a far sognare. Diventa una mera riproduzione, sempre in ritardo con la realtà, un cinema provinciale perché non ha un respiro con tutto il resto, mentre Fellini aveva quel tipo di respiro universale.

AC: In che modo scoprire quel quadro nel film ha cambiato il tuo rapporto con Morandi?

MAZ: Scoprire la natura morta di Morandi ne La dolce vita mi ha fatto riflettere sul pittore bolognese in modo nuovo. Io sono un amante di Francis Bacon, in pittura mi piacciono cose molto forti. Morandi non lo avevo apprezzato appieno. Poi, lavorando, ne ho percepito la grandezza, che è fatta di autentica semplicità, silenzio, complicità. È grande pittura, come Cézanne.

AC: Dunque Fellini come Morandi…

MAZ: Sì, i personaggi di questa scena sono usati come le bottiglie nelle nature morte di Morandi. A loro volta le bottiglie e caraffe di Morandi, possiamo vederle come personaggi.

AC: Nel libro parli del rapporto tra la composizione nel film (inquadratura) e composizione pittorica…

MAZ: Fellini ha realizzato una sequenza di 15 minuti centrale al film: il salotto di casa Steiner. Questa, per la sua lunghezza e per il fatto di essere tutta in un appartamento, rischiava di risultare claustrofobica. Per ovviare a questo, ha trovato una soluzione attraverso un lavoro di composizione, ovvero nel modo di posizionare nello spazio persone e oggetti. La sequenza è costruita esattamente come una natura morta di Giorgio Morandi, con particolare riferimento a quelle più affollate di oggetti. Come in Morandi le ombre hanno la funzione di creare circolarità tra i diversi oggetti, così in Fellini (che lavorava con l’assoluta piattezza dello schermo cinematografico) la disposizione dei personaggi, alcuni più vicini all’obiettivo, altri lontani e altri ancora a una distanza mediana (effetto di grandangolo) crea la profondità di campo. In altre parole, anziché mettere in fila i personaggi come fossero bottiglie, li posiziona nello spazio, facendo attenzione a mettere “di quinta” il gruppo intermedio tra l’obiettivo e la parete sullo sfondo. Se fermassimo l’immagine ci accorgeremmo della distorsione, con alcuni personaggi piccolissimi e altri che giganteggiano in una sorta di prospettiva giottesca o d’intuizione.

MAZ: Fellini ha realizzato una sequenza di 15 minuti centrale al film: il salotto di casa Steiner. Questa, per la sua lunghezza e per il fatto di essere tutta in un appartamento, rischiava di risultare claustrofobica. Per ovviare a questo, ha trovato una soluzione attraverso un lavoro di composizione, ovvero nel modo di posizionare nello spazio persone e oggetti. La sequenza è costruita esattamente come una natura morta di Giorgio Morandi, con particolare riferimento a quelle più affollate di oggetti. Come in Morandi le ombre hanno la funzione di creare circolarità tra i diversi oggetti, così in Fellini (che lavorava con l’assoluta piattezza dello schermo cinematografico) la disposizione dei personaggi, alcuni più vicini all’obiettivo, altri lontani e altri ancora a una distanza mediana (effetto di grandangolo) crea la profondità di campo. In altre parole, anziché mettere in fila i personaggi come fossero bottiglie, li posiziona nello spazio, facendo attenzione a mettere “di quinta” il gruppo intermedio tra l’obiettivo e la parete sullo sfondo. Se fermassimo l’immagine ci accorgeremmo della distorsione, con alcuni personaggi piccolissimi e altri che giganteggiano in una sorta di prospettiva giottesca o d’intuizione.