Per la prima volta uno spazio pubblico di Milano ha ospitato una delle artiste a cui l’arte milanese deve più onori e gloria: Vanessa Beecroft che, dopo gli studi al Brera, ha fatto impazzire le gallerie newyorkesi con i suoi nudi femminili.

Per la prima volta uno spazio pubblico di Milano ha ospitato una delle artiste a cui l’arte milanese deve più onori e gloria: Vanessa Beecroft che, dopo gli studi al Brera, ha fatto impazzire le gallerie newyorkesi con i suoi nudi femminili.

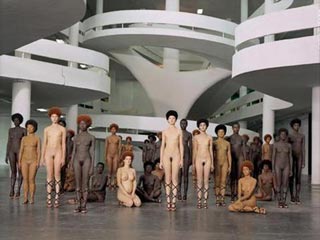

Nudi spesso criticati, accusati di strumentalizzare il corpo delle donne per catturare curiosità voyeuristiche, quindi fama e successo. Critiche plausibili se si pensasse ai corpi immortalati quali fisici “da copertina”. Ma non è così. Nell’arte, dove tutto può sussistere solo in qualità di simbolo, le modelle della Beecroft non sono più corpi in mostra, ma simboli di corporeità. Citando Antonin Artaud, che parla del corpo senza organi come di “liberazione dei soggetti dalla reclusione dell’anatomia”, sosteniamo che i corpi della Beecroft sono senza organi nel senso che perdono la loro banale finalità: essi escono dal paradigma del desiderio ed entrano in quello della metafora. Non a caso i corpi sono colorati: le modelle nere sono dipinte di nero, quelle bianche di bianco. Al pari delle sculture di Cy Twombly, è quindi il colore a realizzare quello scarto metaforico che ci permette di uscire dal regime della sessualità per entrare in una dimensione più profonda e significativa.

Caricato di colore, il corpo della donna bianca diventa più corpo del corpo stesso ma, invece di farsi più concreto, passa da occorrenza specifica a genere, concetto. La Beecroft espone l’occorrenza pura, la più spoglia e concreta che ci sia, per dirci molto di più. Un corpo nudo che osserviamo per ore smette di esser bello, affascinante. Diventa fastidioso, pungente, puntato dritto verso di noi allude a qualcosa che non vorremmo proprio guardare. Mentre tutto ora è scoperto e visibile, innocente, e non ci è possibile voltare lo sguardo.

Video e foto della performance VB54 mostrano donne nere, nude, caviglie incatenate, che restano per un giorno in piedi nel terminal di un aeroporto di New York. Benché siano donne di colore, sono dipinte di nero, quindi sono donne di colore sia in senso letterale che metaforico. Estromesse da regimi di senso in cui possano prendere posizione stabile, dal momento che li abitano entrambi, questi soggetti sembrano venire da una dimensione aliena, esseri disciplinati e schivi che arrivano da un altro mondo, forse quello della nostra memoria, dai nostri ricordi, delle nostre colpe rimosse. Dopo un po’ si siedono, stanche. Gli occhi tristi annegano nel silenzio, nessuna di loro parla.

In VB62 sono le donne bianche ad essere pitturate di bianco e messe in mostra come statue, assieme a statue, in Santa Maria dello Spasimo (Palermo). Poi lentamente si alzano. Si ribellano al loro essere marmo perché i corpi iniziano a dolere, hanno bisogno di muoversi. È il corpo liberato dalla psicologia, dalla sottomissione, è il corpo non-individuale la cui articolazione deve liberarsi, funzionare. È in questa sottile ribellione del corpo vuoto che trova stupefacente riscossa la pienezza della dignità umana: non sono più soltanto statue.

Non sono più solo nere, o bianche; non lo sono in senso metaforico, e quindi nemmeno in senso letterale. È l’accusa che grida più forte di tutte, quella contro l’anoressia, le violenze, lo sfruttamento dell’immagine della donna. È l’accusa che supera le differenze razziali, benché non smetta di sottolinearle. Supera le differenze di genere, visto che negli ultimi anni la Beecroft si è concentrata su tematiche diverse, come ad esempio quella dell’immigrazione.

All’immigrazione era dedicata infatti la mostra del PAC, che ha inaugurato con una performance di cui si poteva vedere il video nel museo. VB65: 12 uomini neri che mangiano pollo, senza posate e senza bicchieri, interpretazione agguerrita e anti-razzista dell’Ultima Cena. I vestiti sono eleganti ma sgualciti, rovinati.

Nella sala video, un cortometraggio di Andrea Segre e Dagmawi Yimer, Come un uomo sulla terra, che raccontava con la voce di chi le ha vissute sulla propria pelle le estenuanti fatiche che i migranti africani fanno per arrivare in Italia passando per la Libia, paese che non accetta i flussi migratori, dove hanno origine violenze e discutibili imprigionamenti.

Dedicato a chi ancora pensa che l’arte contemporanea non abbia nulla da dire.