“A un certo punto, se uno vuole toccare verità più profonde, se vuole parlare in modo più diretto, deve abbandonare il realismo e penetrare nelle regioni della poesia [1]”

Jonas Mekas

Analizzando la produzione di colui che viene riconosciuto come il guru del movimento Underground — ovvero del cinema indipendente americano degli anni ’50 e ’60 -, emerge chiaramente il legame inscindibile tra l’attività filmica e quella di poeta. Intenzioni — e intuizioni — originate da un’unica passione, quella per la letteratura e l’arte poetica, che lo spinse sin da ragazzino a leggere in modo frenetico: “Già all’età di diciassette anni avevo probabilmente letto tutto ciò che era stato mai scritto in lingua lituana, inclusi vecchi volumi di riviste e giornali ”[2].

Analizzando la produzione di colui che viene riconosciuto come il guru del movimento Underground — ovvero del cinema indipendente americano degli anni ’50 e ’60 -, emerge chiaramente il legame inscindibile tra l’attività filmica e quella di poeta. Intenzioni — e intuizioni — originate da un’unica passione, quella per la letteratura e l’arte poetica, che lo spinse sin da ragazzino a leggere in modo frenetico: “Già all’età di diciassette anni avevo probabilmente letto tutto ciò che era stato mai scritto in lingua lituana, inclusi vecchi volumi di riviste e giornali ”[2].

Jonas nacque il 24 dicembre 1922 in un piccolo villaggio della Lituania chiamato Semeniskiai. La famiglia, piuttosto numerosa, era molto impegnata nel settore agricolo, ma questo non gli impedì di proseguire brillantemente gli studi fino al conseguimento del diploma, ottenuto nel 1943. Terminata la scuola, iniziò a lavorare presso alcuni periodici letterari, prima a Birzai e poi a Panevezys; nel frattempo, insieme al fratello Adolfas, era coinvolto in attività sovversive contro il regime nazionalsocialista che in quel periodo aveva occupato la Lituania. Ben presto, proprio a causa di questa partecipazione nei movimenti antinazisti, i due si videro costretti a fuggire. Non potendo chiedere aiuto ai russi dal momento che Jonas si era già fatto conoscere per delle poesie aspramente critiche nei confronti di Stalin, decisero di prendere un treno per Vienna, dove intendevano lavorare e continuare gli studi, in attesa che la guerra terminasse.

Durante l’ottavo giorno di viaggio in treno, in una notte del giugno 1944, Mekas inizia a scrivere un diario personale che sarà pubblicato nel 1991 con il titolo I Had Nowhere to Go (il diario riporta minuziosamente tutte le situazioni e le emozioni vissute dall’autore nel periodo che va dal 1944 al 1955). Il treno non arrivò mai a Vienna: cambiò direzione senza alcun preavviso, terminando il suo viaggio sciagurato in un campo di lavoro a Elmshorn, un sobborgo di Amburgo, dove tutti i passeggeri vennero rinchiusi. I fratelli Mekas divennero prigionieri di guerra, costretti ai lavori forzati per accaparrarsi una disperata sopravvivenza.

Successivamente i due riuscirono ad evadere e, senza una meta precisa, iniziarono a vagare attendendo la fine del conflitto. Tuttavia, anche con la conclusione delle ostilità, ulteriori difficoltà non tardarono ad arrivare: di fatto il ritorno al potere del partito comunista impediva a Jonas e Adolfas il rientro in patria. Non ebbero altra scelta se non quella di considerarsi Displaced Person con l’unica possibilità di vivere in un Displaced Person Camp, aspettando con ansia il giorno la partenza per l’America, dove avrebbero potuto ricominciare a vivere come persone libere. Prima che ciò accadesse dovettero passare quattro anni. Jonas visse questo periodo in modo angosciante, non solo per le privazioni e gli obblighi, ma soprattutto per la consapevolezza opprimente di essere rimasti soli, costretti a spostarsi continuamente in cerca di qualcosa di meglio:

“Sto seduto. O cammino e cammino. Me ne sto da qualche parte guardando un posto. E mi sembra che stando lì divento totalmente disconnesso dal resto del mondo che mi circonda. Niente, proprio niente, mi connette con esso. Il mondo intorno a me va avanti occupato, conduce le sue guerre, uccide persone, tortura. Il mondo reale…

“Sto seduto. O cammino e cammino. Me ne sto da qualche parte guardando un posto. E mi sembra che stando lì divento totalmente disconnesso dal resto del mondo che mi circonda. Niente, proprio niente, mi connette con esso. Il mondo intorno a me va avanti occupato, conduce le sue guerre, uccide persone, tortura. Il mondo reale…

La mia vita fino ad ora sembra esser scivolata attraverso questo vero mondo senza parteciparvi, senza interessarsi di esso, senza alcun legame con esso. Anche quando ci stavo proprio nel mezzo, io non ero veramente lì.

La mia unica connessione di vita sta in questi scarabocchi.

Qui io sto, in questo momento, ora, con le braccia abbassate, le spalle incurvate, gli occhi sul pavimento, incominciando la mia vita da capo.

Non voglio connettermi a questo mondo.

Sto cercando un altro mondo al quale sarebbe meglio che mi connetta [3]”.

Ciò nonostante, non mancarono alcuni momenti positivi coronati da produzioni creative, come il bollettino di campo intitolato Zvilgsniai (Glimpses), che i due pubblicarono per otto mesi nel 1946, o i corsi di lettere e filosofia seguiti in varie università grazie all’Unesco; ed infine le cinque opere che Jonas scrisse e pubblicò in lingua lituana: Trys broliai (Three Brothers) del 1946, Is pasaku krasto (From the Land of Fairy Tales) del 1947, Knyga apie karaliu ir zmones (A Book of King and People) del 1948, e una raccolta di poesie intitolata Semeniskiu Idiles (The Idyls of Semeniskiai) pubblicata per la prima volta nel 1948. Quest’ultima opera avrà in seguito altre due edizioni, la prima nel 1955 in America, dove due anni dopo vincerà un prestigioso premio (il Vicas Kreve Prize) organizzato dalla comunità di scrittori lituani in esilio, e che confermerà definitivamente il nome di Jonas Mekas fra quello dei poeti di lingua lituana; e la seconda edizione nel 1971 in Lituania, con una versione che include tutti gli idilli, anche quelli che per motivi di spazio erano rimasti fuori dalle edizioni precedenti.

La poetica di Semeniskiai Idiles esprime una intensa nostalgia, dovuta principalmente al ricordo, sempre presente nell’autore, della propria terra natia: “Mekas è un poeta con un senso fisico del posto, e la struttura ciclica di queste bucoliche forme libere da luogo a variazioni sul tema del cambiamento stagionale nella campagna e i corrispondenti rituali del lavoro rurale [4]”.

Il punto di vista adottato in queste poesie è quello di un agricoltore che non conosce la tradizione letteraria del proprio paese, ma che invece sa tutto su ciò che sta nel proprio terreno. Lo stileriflette la sensibilità estetica e le capacità verbali di Mekas: l’arte della sua versificazione dà origine ad un’opera lirica intrisa di una forte componente realistica, capace di stillare un’atmosfera ebbra di sensazioni intense e talvolta ruvide. Un rapido sguardo all’aspetto linguistico, o meglio ancora, pragmatico dei testi, conferma l’intenzione del poeta Mekas di collocare fisicamente il lettore all’interno del contesto descritto, nel tentativo di trasmettergli la profondità poetica di una quotidianità vissuta con intrepido equilibrio.

“Ci sono tanti meravigliosi odori negli Idilli: la terra odora di argilla e di “pesce e guadi sassosi”, di linfa di pino, latte fresco, e di letame. L’aria nelle notti d’estate è piena di miele e trifoglio, e tardi durante la sera si sente la speciale calda fragranza di legna nelle saune [5]”.

“La ruvida superficie della realtà, intrecciata con la soffice presenza umana, crea l’immagine di un esistenza che, sebbene lirica e toccante, non permette sentimentalità. Gli Idilli di Semeniskiai hanno poco in comune con le bucoliche miniature dei versi pastorali. Essi infatti mostrano una dura regione rurale, la cui bellezza è un’espressione del coraggio e della pazienza delle persone che ci vivono [6]”.

Oltre a The Idyls of Semeniskiai, Mekas ha pubblicato altre cinque raccolte di poesia: Geliu kalbegimas (Flower Talk) del 1961; Pavieniai zodziai (World Apart) del 1967; Poezija (Poetry) del 1971; Reminiscensijos (Reminiscences) del 1972; e Dienorasciai 1970-1982 (Datebook 1970-1982) del 1985.

La seconda opera, Flower Talk, è un diario lirico con strofe assai brevi, e la totale assenza di date; l’unica novità riguarda gli argomenti affrontati da Mekas: per la prima volta viene toccato il tema dell’amore. “Flower Talk, pubblicato nel 1961, assume la forma di un continuo ma senza le date di un diario lirico. È modellato sulla scoperta e il progresso del primo amore, ed ancora strutturato, come i due precedenti libri, sul modello più astratto di un calendario, con cambiamenti scrupolosamente osservati nelle stagioni e nelle emozioni [7]”.

Words Apart rientra indubbiamente tra le prove letterarie più riuscite di Mekas, almeno per quello che concerne il tentativo di amalgamare il day by day della vita di New York, con i continui rimandi di memoria. “Il preciso formato minimalista (non più di una parola per riga) è annunciato nel titolo, e dato che il poema procede attraverso le sue cinque parti come nella maniera di un uomo che cerca di liberarsi da una brutta balbuzie, c’è un crescente senso di forte confidenza e flessibilità [8]”.

Pubblicata a Vilnius nel 1971, la raccolta Poetry è in gran parte un’opera retrospettiva, mentre Reminiscences rappresenta un’estesa meditazione sulle esperienze dell’autore nell’immediato dopoguerra in Germania (fu scritta da Mekas nel periodo vissuto a Brooklyn, tra il 1950 e il 1951). In particolare, quest’ultima opera si compone di minuziose descrizioni della vita condotta dall’autore e dal fratello durante il loro cammino verso la libertà: dai momenti peggiori vissuti con paura o semplice stanchezza, a quelli di pace e latente speranza.

L’ultima opera, Datebook 1970-1982, delinea una progressiva ricerca estetica, che si esprime in una forma del tutto nuova, mentre il contenuto evidenzia l’aspetto solitario e intimo del poeta: “all alone / with your / Lithuanian words [9]”.

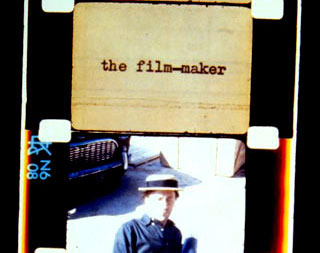

A questo punto, è fondamentale ribadire come l’attività poetica sia stata svolta parallelamente alla produzione filmica, dando origine a similarità e temi ricorrenti fra i due linguaggi: entrambi si basano su esperienze di vita, ma mentre le poesie percorrono un percorso di ricerca per arrivare ad un linguaggio che trascende le semplici reiterazioni dei discorsi quotidiani, i primi lavori da film-maker risentono di un approccio realistico e di un chiaro impegno sociale. Approderà ai cosiddetti “film diary” registrando con la propria macchina da presa tutti quegli avvenimenti a lui più cari, realizzando, invece che con le parole, dei diari personali composti da immagini. A differenza degli scritti, che seguono un criterio cronologico, i film si susseguono seguendo piuttosto un criterio tematico.

Il primo script che Jonas ed il fratello scrissero appena arrivati a New York, si intitolava Lost, Lost, Lost, Lost (con quattro Lost per distinguerlo dalla versione del 1975), e documentava la vita di alcune “displaced person” in America. Sostanzialmente, lo scopo di quest’opera era quello di attirare l’attenzione su un fatto politico che riguardava le tre repubbliche baltiche, Estonia, Latvia e Lithuania, a causa del quale queste “displaced person” non potevano più fare ritorno nella propria terra d’origine. In seguito Adolfas fu richiamato nell’esercito, e il progetto fu abbandonato.

Jonas continuò a raccogliere materiale ma senza un piano preciso, documentando l’attività delle comunità lituane immigrate. Tuttavia, dal momento che Lost, Lost, Lost verrà completato solo nel 1975, il primo vero film di Jonas Mekas deve considerarsi Guns of the Trees del 1961. La struttura narrativa di questo film non ha uno sviluppo classico “in tre atti”. Si compone di 15 sequenze divise le une dalle altre da un white screen, ed unite solo dalla presenza di due coppie di giovani protagonisti che vivono nella New York del 1960, oppresse dall’ombra della bomba atomica, ed impegnate a protestare nel tentativo di creare un mondo miglioe. La prima coppia, composta da Gregory e Frences, non ha un futuro: ogni volta che vediamo Frances è solo attraverso dei flashback perché, come ci viene suggerito nella seconda scena, si è suicidata.

La seconda coppia è composta da Ben ed Argus, due giovani di colore, felici ed in procinto di avere un figlio. Durante il film assistiamo all’evolversi nei due di un intenso malessere sociale e generazionale, che tuttavia non si risolverà negativamente, bensì creerà solo una nuova coscienza morale nei protagonisti.

Nel 1969 grazie ad un finanziamento privato, Mekas fu in grado di finire e produrre la sua prima opera diaristica intitolata Walden, che raggruppa sezioni di filmati girati tra il 1964 e il 1969. Nella prima parte di questo lungometraggio egli inserì tra gli altri alcune sequenze prese da cortometraggi distribuiti precedentemente (Report from Millbrook,HareKrishna, Notes on the Circus, Cassis, tutti girati nel 1966), e montati in modo differente, per via della loro lunghezza. La principale differenza che esiste nel vedere questi cortometraggi individualmente e all’interno di Walden, sta nel diverso significato che essi acquisiscono. Nel primo caso essi vengono denominati film-diary e come tali rappresentano un evento personale dell’autore, ripreso senza alcun collegamento immediato con il resto della sua vita: vederne uno è come leggere una sola pagina di un intero diario. Nel secondo caso si ha a che fare invece con il diary-film, in cui le varie sequenze sono collegate ed in relazione ad altre, continuamente a confronto con avvenimenti passati o futuri della vita di Mekas.

Nel 1969 grazie ad un finanziamento privato, Mekas fu in grado di finire e produrre la sua prima opera diaristica intitolata Walden, che raggruppa sezioni di filmati girati tra il 1964 e il 1969. Nella prima parte di questo lungometraggio egli inserì tra gli altri alcune sequenze prese da cortometraggi distribuiti precedentemente (Report from Millbrook,HareKrishna, Notes on the Circus, Cassis, tutti girati nel 1966), e montati in modo differente, per via della loro lunghezza. La principale differenza che esiste nel vedere questi cortometraggi individualmente e all’interno di Walden, sta nel diverso significato che essi acquisiscono. Nel primo caso essi vengono denominati film-diary e come tali rappresentano un evento personale dell’autore, ripreso senza alcun collegamento immediato con il resto della sua vita: vederne uno è come leggere una sola pagina di un intero diario. Nel secondo caso si ha a che fare invece con il diary-film, in cui le varie sequenze sono collegate ed in relazione ad altre, continuamente a confronto con avvenimenti passati o futuri della vita di Mekas.

I diary-film non seguono quindi una scansione cronologica giornaliera (strutturalmente assomigliano più a una sorta di notebook), ma nel loro cammino verso un’opera frammentata dell’intera vita del film-maker, assomigliano a dei diari nei quali è stata omessa la data, e le pagine sono state mischiate.

“Ho pensato ad altre forme di diario in altre arti. Quando tu scrivi un diario, per esempio, ti siedi, di sera , da solo, e rifletti circa la tua giornata, ti guardi indietro. Ma nel girare, nel prendere degli appunti con la camera, la scelta più importante consiste nel calibrare la reazione con la cinepresa proprio ora, nel momento in cui accade; come reagire nel modo giusto perché le riprese riflettano cosa provo in quel momento. All’inizio pensavo che ci fosse una differenza di base tra il diario scritto prima di andare a letto, che è un processo riflessivo, e il diario filmato. Nei miei diari filmati pensavo stessi facendo qualche cosa di diverso: stavo catturando la vita, pezzi di essa nel momento in cui accadeva. Ma realizzai molto presto che non c’era poi molta differenza. Quando sto girando sto anche riflettendo. Ogni cosa era determinata dai miei ricordi, dalla mia memoria. Così questo modo di girare divenne anche un modo di riflettere. In qualche maniera, capii che scrivere un diario non è solo riflettere, guardare indietro. I tuoi giorni, come ti tornano alla memoria nel momento in cui scrivi, sono misurati, scelti, accettati, respinti e rivalutati da come uno si sente nel momento in cui scrive. Perciò non vedo più così grandi differenze tra il diario scritto e il diario filmato [10]”.

Sul piano verbale, nei diary-film si sviluppa un processo di pura mediazione poetica, con un linguaggio caratterizzato da voci fuori campo e titoli scritti su cartoncini, in modo essenzialmente complementare. La voce flebile di Mekas funge da strumento lirico di grande effetto: misurata, musicale nelle sue variazioni di tono, esitante e ripetitiva, conferisce alle parole un’autenticità caratteristica dell’autore. C’è da dire che nell’evolversi dello stile, il passaggio fra il genere documentaristico e quello diaristico non fu mai preventivato. Accadde nel 1962 in modo alquanto casuale: Mekas si era ritrovato a guardare per la prima volta tutto il materiale girato, scoprendo fra le varie riprese diversi legami.

“Le immagini che pensavo non avessero collegamento, improvvisamente incominciarono a sembrare come notebook con molti parti di congiunzione. Dal momento in cui stavo studiando queste immagini, divenni curioso nei riguardi della forma del diary film e questo certamente incominciò ad influenzare il mio modo di girare, il mio stile. E in un certo senso ciò mi aiutò ad unire alcuni miei pensieri. Mi dissi: “Bene, molto bene, se non ho tempo di spendere sei o sette mesi per fare un film, non voglio soffrire per questo; filmerò brevi annotazioni, giorno per giorno, ogni giorno [11]”.

“Le immagini che pensavo non avessero collegamento, improvvisamente incominciarono a sembrare come notebook con molti parti di congiunzione. Dal momento in cui stavo studiando queste immagini, divenni curioso nei riguardi della forma del diary film e questo certamente incominciò ad influenzare il mio modo di girare, il mio stile. E in un certo senso ciò mi aiutò ad unire alcuni miei pensieri. Mi dissi: “Bene, molto bene, se non ho tempo di spendere sei o sette mesi per fare un film, non voglio soffrire per questo; filmerò brevi annotazioni, giorno per giorno, ogni giorno [11]”.

Questo passaggio dalla creazione di semplici filmati personali e privati (film-diary), all’edizione di veri e propri film (diary-film) distribuiti e commercializzati, deve essere visto come una evoluzione estetica ed intellettuale, che trova finalmente in questa modalità espressiva la possibilità di comunicare la propria visione poetica e lirica del presente e del passato.

Tecnicamente le riprese dei film-diary si basavano sulla capacità di “reagire” prontamente con la cinepresa per registrare un avvenimento nel momento stesso in cui avveniva, senza esitazioni e con un montaggio effettuato sostanzialmente in macchina, predeterminato. Questo primo periodo registico è caratterizzato da immagini riprese per lo più in modo usuale, con un buon bilanciamento della luce ed un certo controllo sui movimenti di macchina, lasciando intendere sia un’ottima capacità di usare la cinepresa a spalla che la conoscenza di tutti i segreti di esposizione, movimento e velocità di ripresa. I contenuti mostrano scene private e pubbliche di vita quotidiana, ritratti di persone frequentate dall’autore: parenti, amici, colleghi.

Il periodo dei diary film, invece, è caratterizzato da opere composte per la maggior parte da brevi riprese astratte, indipendenti l’una dalle altre, girate con diverse velocità usando la tecnica dei single frame, che si basa sulla registrazione di un immagine non più a 24 frames al secondo, ma a un frame alla volta. L’effetto di questo stile, oltre a distanziare lo spettatore dall’immagine, crea distorsioni nel colore e nella messa a fuoco, sovrimpressioni e continui movimenti dell’immagine.

Per quanto riguarda il montaggio, Mekas ha dovuto sperimentare nuovi modi per legare assieme le varie scene dando loro un senso compiuto. All’inizio optò per i black screen, che dividevano in modo netto i vari paragrafi, poi in seguito decise di creare numerosi titoli per introdurre e presentare le scene ed i personaggi che li seguivano.

I primi diary editi da Mekas, Lost Lost Lost, Walden e In Between, fanno parte di una trilogia di diari newyorchesi intitolati Diaries, Notes and Sketches (girati tra il 1949 ed il 1975). In Between contiene materiali che non hanno trovato posto nei due diari precedenti, ed insieme a Walden, è un film gioioso in cui i temi dominanti sono l’amicizia e la natura.

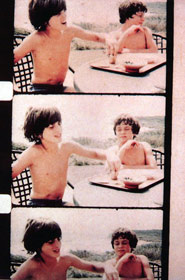

Del 1972 è Reminiscences of a Journey to Lithuania, un diario di memorie, molto simile nel contenuto a Lost, ma più riconciliante ed aperto al futuro; mentre del 1979 è Pradise Not Yet Lost, il primo diario dedicato alla figlia e interamente composto da allegre scene di vita familiare.

Nel 1983 vengono pubblicati Notes for Jerome e Street Songs, estratti dal materiale girato nel 1966 durante una vacanza a Cassis; Cup/ Saucer/ Two Dancers/ Radio del 1964 e Erick Hawkins: Excepts from ‘Here and Now with Watchers’ / Lucia Dlugoszewski performs del 1963.

He Stands in a Desert Counting the Seconds of His Life, Scenes from the Life of Andy Warhol (1990) e Zefiro Torna (1992), fanno parte invece di un’altra trilogia, questa volta interamente dedicata all’osservazione antropologica della comunità artistica newyorchese. Il primo film è una continuazione dei Diaries ed include le riprese più astratte girate dall’autore; gli altri due sono diari dedicati alla memoria di due amici scomparsi, attraverso i quali l’autore esplora di nuovo il tema della perdita.

Tra il 1994 e il 1996 vengono nuovamente prodotti due cortometraggi degli anni sessanta: Award Presentation to Andy Warhol e Memories of Frankenstein.Seguono Happy Birthday to John, Birth of a Nation (compostoda 160 ritratti di personaggi famosi), Scenes from Allen’s Last 3 Days on Earth as a Spirit (dedicato all’amico Allen Ginsberg), e Letters to Friends… from nowhere… (dedicato agli amici dell’Anthology Film Archives).

Tra il 1994 e il 1996 vengono nuovamente prodotti due cortometraggi degli anni sessanta: Award Presentation to Andy Warhol e Memories of Frankenstein.Seguono Happy Birthday to John, Birth of a Nation (compostoda 160 ritratti di personaggi famosi), Scenes from Allen’s Last 3 Days on Earth as a Spirit (dedicato all’amico Allen Ginsberg), e Letters to Friends… from nowhere… (dedicato agli amici dell’Anthology Film Archives).

In conclusione, l’intera opera diaristica di Jonas Mekas sembra mostrarci le pagine sparse di un’unica storia, le memorie di vita di un uomo che ha trovato nell’immagine in movimento la sua arte e, forse, un futuro migliore.