Nel panorama operistico la Carmen di Georges Bizet è sicuramente uno dei melodrammi più allegri e spontanei, che fonde toni leggeri a ritmi sinuosi e armonie coinvolgenti, capaci di ricostruire nell’ascoltatore ambienti popolari o atmosfere esotiche. Richard Strauss consigliava lo studio di “Carmen”, una opéra-comique rivoluzionaria per il tempo, agli allievi che troppo si dilungavano nella composizione, perché trovava la un esempio di economia compositiva, dove ogni nota e pausa sono ben poste.

Qualche cenno sulla vita di Bizet è fondamentale per capire la nascita e il significato dell’opera. L’autore è figlio di un maestro di canto e di una pianista, ma in famiglia sono sempre presenti uno zio compositore e una zia già allieva del Cherubini. Mentre l’Europa è interessata dai moti del ‘48, Bizet entra giovanissimo al Conservatorio di Parigi, dove studia composizione con i grandi maestri del tempo, tra i quali Zimmermann e Gounod. La vittoria ex-aequo con Charles Lecocq al Prix de Rome permette a un non ancora ventenne Bizet di entrare in contatto con i salotti musicali di Parigi e Roma. Egli frequenta Offenbach, casa Rossini e Liszt, mentre iniziano i primi segni di una serie di pesanti malattie sia fisiche, sia psicosomatiche.

Dopo un lungo soggiorno a Roma, ritorna a Parigi e compone un’opera esotica Les Pêcheurs de perles, aspramente criticata perché accusata di portare gli effetti violenti della Scuola Italiana. Infatti, al tempo si era in pieno scontro tra la scuola operistica e compositiva francese e quella italiana. Tra i pochi ad apprezzare quest’opera, andata in scena diciotto volte e poi tolta dal cartellone, ci sono i maestri Berlioz e Halévy (la cui figlia diventerà sua moglie), ma questo non basta per evitare a Bizet un profondo stato di depressione. In questo periodo, inizia anche a scrivere come critico per la rivista «Revue National et Etrangère», rivelando le sue eccelse doti letterarie.

Dopo una serie di opere di medio o scarso successo, tra il 1873 e il 1875, Bizet lavora a Carmen, suo autentico capolavoro folk. Il soggetto è tratto da un racconto di Prosper Mérimée ed è ambientato in quella Spagna zingara dei toreri che tanto piacerà a Hemingway. L’opera viene acclamata da una larga parte della intellighenzia europea; filosofi del calibro di Nietzsche, compositori del valore di Čaikovskij e Puccini e scienziati come Freud, sono tra i più importanti sostenitori di quest’opera. La reazione della stampa, come spesso accade, è in controtendenza: l’ambientazione troppo libertina per il tempo, attira aspre critiche da parte dei più importanti critici musicali. Bizet rimane schioccato da questa reazione e fugge con la moglie in campagna.

Debilitato dai sensi di colpa e depresso per le critiche ricevute, il 2 giugno 1875, durante la rappresentazione della sua Carmen all’Opéra-Comique di Parigi, Bizet muore in circostanze ancora oggi sconosciute. In breve, questa è la vita di un artista triste, costantemente depresso, forse morto suicida, che compone una delle opere più briose, allegre ed esilaranti del panorama melodrammatico, senza poterne vedere la fortuna.

Compreso il profondo contrasto tra la personalità di Bizet e l’allegria folkloristica presente in Carmen, conviene passare a presentare in breve questa opera buffa. La storia si divide in quattro atti ed è assai complessa. La protagonista Carmen è una ragazza gitana che lavora in una manifattura di tabacchi; attraente quanto frivola, lasciva ma alquanto decisa e capace di scegliere e di non essere scelta, che paga con la vita questa sua leggerezza. Attorno a Carmen ruotano i suoi corteggiatori. Con il ruolo di Carmen, Bizet decide di creare una donna poliedrica, capace di amare e disprezzare allo stesso tempo, colma di dolcezza e di irriverenza. Una personalità che attrae praticamente tutti gli uomini con i quali entra in contatto, ma sarà lei a scegliere, e sceglierà il suo carnefice.

Carmen sembra perfettamente affine al suo ideatore: depresso e martoriato dalla vita, ma capace di emergere per mezzo della sua arte. Il primo atto introduce il personaggio e mostra la sua spavalderia, ricambiata da apprezzamenti e proposte di matrimonio. Don José, sottufficiale dei Dragoni, è circuito da Carmen che, aggredita una collega, viene arrestata dallo stesso Don José. Imprigionata, corrompe una guardia grazie al suo fascino e fugge. Nel secondo atto, Carmen è corteggiata dal torero Escamillo e da alcuni contrabbandieri, ma lei è in attesa del ritorno di Don José, a sua volta arrestato per averla fatta fuggire involontariamente di prigione.

Carmen, innamorata di Don José sembra prigioniera della sua indole ed è per questo che al sentimento amoroso accosta il sadico gusto di schermire il suo amante, con il quale fugge in montagna, dopo un parapiglia da lei provocato. Nel terzo atto, Don José è preda dei rimorsi per avere abbandonato tutto per Carmen, la quale è già proiettata verso Escamillo, innamorato della zingara e partito alla sua ricerca. Lo scontro tra Escamillo e Don José è inevitabile, Carmen interviene per dividerli e Don José cede al richiamo della madre morente e torna a darle l’ultimo saluto, promettendo alla sua bella di ritornare presto. Nel frattempo Carmen segue il torero Escamillo alla Plaza de Toros di Siviglia. Don José ritorna per riavere la sua amata, dalla quale riceve uno sprezzante rifiuto, al quale risponde trafiggendola.

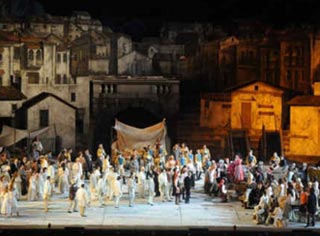

La resa drammatica dell’opera di Bizet impone il rispetto di alcuni fondamentali principi di regia: briosità, allegria e preparazione del dramma finale. L’allestimento del 1995 di Franco Zeffirelli, prodotto per l’Arena di Verona e ripreso nella stagione 2008 da Marco Gandini, è sicuramente uno dei capolavori del maestro fiorentino. La Carmen di Zeffirelli è perfettamente bizetiana, non è una rappresentazione spagnolesca, come siamo abituati a vedere, ma riassume nei colori e negli spazi lo spirito turbolento e burrascoso che contraddistingue la vita di Carmen, interpretata da Ildiko Komlosi.

La resa drammatica dell’opera di Bizet impone il rispetto di alcuni fondamentali principi di regia: briosità, allegria e preparazione del dramma finale. L’allestimento del 1995 di Franco Zeffirelli, prodotto per l’Arena di Verona e ripreso nella stagione 2008 da Marco Gandini, è sicuramente uno dei capolavori del maestro fiorentino. La Carmen di Zeffirelli è perfettamente bizetiana, non è una rappresentazione spagnolesca, come siamo abituati a vedere, ma riassume nei colori e negli spazi lo spirito turbolento e burrascoso che contraddistingue la vita di Carmen, interpretata da Ildiko Komlosi.

La Komlosi è un mezzosoprano ungherese dalla tecnica sopraffina e dalla capacità di resa drammatica, a svantaggio di quella più passionale e sentimentale, necessaria per rendere bene la complessità del personaggio. Forse poco adatta a questo ruolo, ha acquisito negli anni una notevole confidenza con esso, meno con il personaggio. Il Don Josè di Marco Berti fatica un poco troppo nelle tessiture alte, nel primo atto soprattutto risulta essere nasale e nel corso dell’opera fatica a caratterizzare il turbamento vissuto dal personaggio, prima amato poi ripudiato da Carmen. L’Escamillo di Marco Di Felice non esprime affatto il percorso che porta il personaggio a conquistare Carmen attraverso atteggiamenti pavoneschi. La direzione, affidata al maestro Daniel Oren, troppo protagonista a scapito del cantato. In alcuni tratti, l’ego di Oren corre alla velocità della luce, trascinando l’orchestra e dimenticandosi dei cantanti (ottava scena del primo atto e quintetto del secondo atto). Sovrabbondanti i balletti che, assieme agli applausi del pubblico dell’Arena, — sempre troppo generoso e acritico — si sovrappongono alle voci dei cantanti.

In definitiva, una Carmen apprezzata e applaudita fin troppo da un folto pubblico prevalentemente germanofono.