Titolo: L’importanza di chiamarsi Hemingway

Autore: Anthony Burgess

Traduzione: Patrizia Aluffi

Titolo originale: Ernest Hemingway and his world

Anno di pubblicazione: 2008

Prima ed. italiana: 1983

Editore: Minimun Fax, Roma

Collana: Filigrana

Pagine: 188

Prezzo: 13,00 Euro

ISBN: 9788875211752

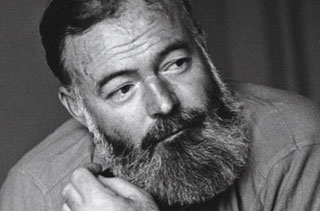

Tra i maggiori scrittori del Novecento, talmente imitato da essere inimitabile, Ernest Hemingway è stato raccontatato, investigato e sviscerato in ogni aspetto della sua vita. A quasi mezzo secolo dalla sua morte, ancora notevoli e validi rimangono i lavori di Carlos Baker, esaustivi sia in relazione alla biografia hamingwayana, sia in relazione all’analisi critica delle sue opere. Su Hemingway si è scritto molto, per rendere conto del suo contributo alla letteratura anglosassone e per capire i motivi del suo graduale declino psicofisico, culminato con il suicidio. Innumerevoli sono i personaggi che, entrati in contatto con il suo mondo, hanno sentito con profonda esigenza — emotiva, ma anche meramente finanziaria — il dovere di raccontare i come e i perché della loro “amicizia” con lo scrittore.

Ad ogni modo, quello che sappiamo su Hemingway, e in particolare le leggende sul suo conto, sono dovute solo in parte ai pettegolezzi da parte di colleghi invidiosi o da racconti — presi troppo sul serio — che lui stesso creò su di sé nei bar. L’irruenza, la sfrontatezza e la superbia dello scrittore di Oak Park — Chicago hanno influito in maniera decisiva sulla creazione di questo mito omerico. Stare vicino a Hemingway non era impresa da poco; mantenere un’amicizia stabile nel tempo, poteva mettere a dura prova anche il più disinteressato degli amici. Per questi motivi, l’opera di Hemingway è spesso definita una lunga e articolata produzione autobiografica, fatta di romanzi tratti da esperienze realmente vissute, racconti su mondi sognati e decine di lettere e diari, sui quali in molti si sono soffermati per delineare meglio il personaggio che con Addio alle armi e Il vecchio e il mare ha scritto due dei più memorabili romanzi del secolo scorso.

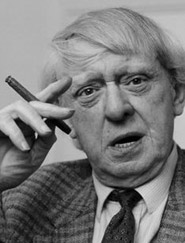

Pur non essendo diretto conoscitore delle sue vicende, con Hemingway si è confrontato Anthony Burgees, uno degli ultimi scrittori poliedrici del Novecento, inventore del Nadsat: slang artificiale derivato dall’inglese con numerose influenze russe, utilizzato dai Drughi di Arancia meccanica: romanzo tradotto in pellicola da Stanley Kubrick.

Pur non essendo diretto conoscitore delle sue vicende, con Hemingway si è confrontato Anthony Burgees, uno degli ultimi scrittori poliedrici del Novecento, inventore del Nadsat: slang artificiale derivato dall’inglese con numerose influenze russe, utilizzato dai Drughi di Arancia meccanica: romanzo tradotto in pellicola da Stanley Kubrick.

Se Hemingway è il principale artefice delle punizioni che il suo fisico gli ha riservato in età avanzata, Burgees ha fatto delle innumerevoli forme di minaccia verso l’uomo il tema centrale della sua letteratura. L’autore era anche un discreto compositore, un audace traduttore, un apprezzato sceneggiatore e conosceva bene i luoghi frequentati da Hemingway. Con L’importanza di Chiamarsi Hemingway — opera del lontano 1967, tradotta e pubblicata in Italia nel 1983, e oggi riveduta in nuova veste grafica dalla Minimum Fax — pur senza scandagliare in modo sistematico i profondi abissi che caratterizzano la vita di Hemingway, Burgess delinea con imparzialità e obiettività i momenti essenziali che hanno influito sulla formazione di questa complessa personalità e sulla realizzazione delle opere più celebri, che hanno reso fama e successo al grande scrittore americano. Dall’analisi di Burgess esce un Hemingway abituato fin dalla tenera età a mentire — celebri i suoi reportage dall’Europa agli amici del Kansas — o ad esagerare i fatti — specie se era chiamato a raccontare le sue esperienze di guerra -.

Figlio di un contralto e di un dottore, Hemingway eredita dalla madre una certa inclinazione alla melodia, che riesce a trasferire nei suo romanzi, creando uno stile, appunto, hemingwayano. Dal padre acquisisce il gusto per l’avventura, che fa da sfondo alla maggior parte dei suoi romanzi. Hemingway è figlio di Kansas City: una città che all’inizio del XX secolo era zeppa di prostitute e malavita. Questo è il punto di partenza di Burgess, per rendere conto di un uomo uso a rivoltarsi contro chi lo aiuta, pieno di rancore, a tratti egoista e crudele, ma capace di sviluppare uno stile di scrittura senza fronzoli, dove parola e struttura esprimono pensiero, sentimento, fisicità, mentre la letteratura dell’epoca è intrisa di abbellimenti neogotici, frasi subordinate e autori frapposti tra l’opera scritta e il lettore. Secondo Burgess, quell’Hemingway che lavora per il Toronto Star, impara a scrivere consultando il Breviario stilistico dello “Star” e viene considerato un pallone gonfiato dai colleghi. Amico ma anche acerrimo critico dei vari Fitzgerald, Joyce e Pound, si trasforma in uno scrittore affinando il suo stile durante il primo soggiorno parigino, dove prolifera un ambiente in cui l’arte viene presa sul serio. In Fiesta Mobile — romanzo postumo che diventa tale grazie all’occasionale ritrovamento di una cassa piena di appunti presso l’Hotel Ritz di Parigi —, emerge chiaramente l’irruenza di un Hemingway sempre pronto a menare le mani ma anche terrorizzato dal dialogo in pubblico. Per questi motivi è bersaglio della critica, anche la più aspra, maligna e mal informata, che di lui arriva a scrivere che non ha mai sparato un singolo colpo in guerra o che sua moglie è lesbica e lui impotente.

In questa breve biografia, Burgess spiega con chiarezza e dovizia di particolari significativi, senza mai cadere nella trappola del pettegolezzo, il lento scivolare di Hemingway verso la demenza, già intuibile nella sua prosa semplice e molto evocativa, dove la malinconia trasversale è spiegata non solo dalla semplicità della sintassi, che fatalmente porta l’autore a chiudere i periodi in modo sfumato. Nei suo romanzi Hemingway è sempre protagonista, talvolta nel bene altre nel male. I tipici esempi hemingwayani di proiezione di se stesso servono ad esorcizzare le sue paure più recondite — come nel caso di Jake Barnes in Fiesta, giornalista impotente per ferita di guerra — oppure a rafforzare il suo ego, come nel caso di Frederic Henry, combattente della prima guerra mondiale in Addio alle Armi.

Altre volte proietta se stesso amplificando la componente eroica della sua vita: in La quinta colonna, Philip Rawlings è una spia che finge d’esser corrispondente di guerra; in Per chi suona la campana, Robert Jordan è un professore di americano che combatte affianco ai lealisti durante la guerra di Spagna, ma è lontano dalle posizioni comuniste. Burgees sottolinea come questo talento di romanziere, orientato a inventare e organizzare la realtà in schemi estetici, spieghi i suoi comportamenti anche più stravaganti. Ad esempio, durante il suo soggiorno a Cuba, in piena seconda guerra mondiale, per riuscire ad ottenere carburante a prezzo scontato, Hemingway fa passare la sua famosa barca, la Pilar, in una nave civetta dell’esercito americano.

Con un chiaro e limpido stile essenziale, Burgess ci racconta Hemingway, il suo Hemingway: l’uomo che con un nugolo di soldati irregolari partecipa alla liberazione di Parigi cantando in ritornello l’indirizzo della sua prima casa Parigina — Dix bis Avenue des Gobelins —; l’uomo che in Fiesta dipinge le sfumature della guerra spagnola e che in Verdi colline d’Africa descrive l’intensità dei colori e dei sapori africani.

Burgess offre l’immagine di un uomo dall’immenso talento che vive intensamente andando incontro alla morte, suicidandosi una domenica mattina quando, abbandonato dall’ispirazione, gli sembra più naturale morire che continuare a vivere.

Ernest Miller Hemingway almeno un colpo lo spara, il 2 luglio 1961, quando con uno schioppo di doppietta poggiata alla fronte mette fine a se stesso, forse citando il brano a lui caro dell’Enrico IV, quando Fiacco, spinto da Falstaff alla guerra dice “…e vada come vuole, chi muore quest’anno non dovrà morire l’anno venturo”.