Titolo: Beethoven era per un sedicesimo nero

Autore: Nadine Gordimer

Traduzione: Grazia Gatti

Titolo originale: Beethoven was one-sixteenth black and other stories

Anno di pubblicazione: 2007

Prima ed. italiana: Marzo 2008

Editore: Feltrinelli Editore, Milano

Collana: I Narratori

Pagine: 181

Prezzo: 16,00 Euro

ISBN: 9788807017452

E cosa ne è dell’ideale della Lotta (il termine generico che con la sua lettera maiuscola designa un’altra cosa che non smette mai di esistere, nonostante le vittorie annoverate nei libri di storia) per arrivare a riconoscere, a cominciare dal proprio intimo, che il nostro genere, il genere umano, non ha bisogno di distinzioni basate sulla composizione del sangue. Hanno già combinato un casino in passato. Una volta c’erano neri che, poveracci, volevano rivendicare il loro essere bianchi. Adesso c’è un bianco che, poveraccio, vuole rivendicare il suo essere nero.

Il segreto è lo stesso.

Volente o nolente, è questo che è l’amore. Terribile. Glorioso.

Nadine Gordimer, Beethoven era per un sedicesimo nero.

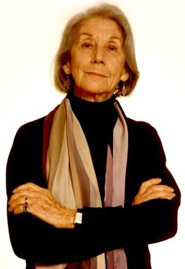

È una che ha sempre scritto Nadine Gordimer, una che usa la scrittura per scavare. Tesse e segue i fili delle sue storie senza negare, senza forzare, senza nascondere. E nel suo costante tentativo di aderire al vero, spesso ha allacciato il suo lavoro alla storia, lo ha ancorato fortemente ad un senso di impegno civile e umano.

Qualsiasi sia l’argomento trattato, è difficile leggerla senza riflettere, è la sua prosa che ha il merito di costringerci a farlo. Nell’esplorare le pieghe dei sentimenti, l’autrice dissemina piccoli e intimi dettagli che richiedono una lettura vigile e attenta. Altre volte, il suo raccontare ha il pregio di toccare luoghi collettivi, di rielaborare con occhio analitico i vissuti ampliando lo sguardo, guidando il lettore verso una progressiva presa di coscienza critica. Le sue storie, insomma, vanno nella direzione del trovare, anche se non si pensa di star in quel momento cercando.

L’ultimo scrigno cartaceo che ne racchiude i lavori, Beethoven era per un sedicesimo nero, pubblicato a marzo in Italia nella collana Narratori della Feltrinelli, è una raccolta di racconti (molti dei quali erano apparsi per la prima volta sulle pagine del “New Yorker”, di “The Guardian” o addirittura di “Playboy”). Sono tredici piccoli mondi autoconclusivi, intrisi di storia, di personalità e di maestria. Sono tredici piccole uova, come le definirebbe l’autrice sudafricana, premio Nobel per la Letteratura nel 1991. Perché ognuna di queste storie è completa, immaginata, dall’inizio alla fine, nella sua totalità, prima ancora di essere scritta; perché “il racconto, come un uovo, è tutto lì, in quell’idea, si può tenere completamente in una mano”, dice la Gordimer, adoperando una delle sue consuete metafore letterarie.

L’ultimo scrigno cartaceo che ne racchiude i lavori, Beethoven era per un sedicesimo nero, pubblicato a marzo in Italia nella collana Narratori della Feltrinelli, è una raccolta di racconti (molti dei quali erano apparsi per la prima volta sulle pagine del “New Yorker”, di “The Guardian” o addirittura di “Playboy”). Sono tredici piccoli mondi autoconclusivi, intrisi di storia, di personalità e di maestria. Sono tredici piccole uova, come le definirebbe l’autrice sudafricana, premio Nobel per la Letteratura nel 1991. Perché ognuna di queste storie è completa, immaginata, dall’inizio alla fine, nella sua totalità, prima ancora di essere scritta; perché “il racconto, come un uovo, è tutto lì, in quell’idea, si può tenere completamente in una mano”, dice la Gordimer, adoperando una delle sue consuete metafore letterarie.

Dalle paradossali evoluzioni storiche focalizzate attraverso un professore di biologia confusamente alla ricerca di ridefinire la propria identità, descritto nel primo racconto che dà il titolo al volume, l’autrice passa con disinvoltura alla dolcezza di un immaginario ricongiungimento con gli amici Susan Sontag, Edward Said e Anthony Sampson (Sognando i morti); lungo il cammino c’imbattiamo in pappagalli che assieme al suono sono capaci di riprodurre i codici del dolore (Storia), negli effetti personali di due attrici (Una donna frivola e Un beneficiario) e in strane materializzazioni letterarie (Gregor). Il libro si chiude con tre tratteggi in chiave sensoriale (Il primo senso, Il secondo senso, Il terzo senso) che s’insinuano nelle complessità di alcune vite di coppia. Ma tra le pagine del libro scorrono più sensi ancora, che non sono semplicemente quelli dell’Oxford English Dictionary — “in genere considerati cinque: vista, udito, olfatto, gusto e tatto” — insistentemente citato in apertura di questi ultimi tre racconti, che hanno a che fare con le appartenenze, con codici e sottocodici, con la capacità di coglierli.

Si aprono finestre umanissime e delicate, che si affacciano su equilibri illusoriamente consolidati, sulla fragilità del quotidiano, sul potere di variabili contestuali e relative. Si toccano i temi dell’identità, del ricordo, della perdita, della nostalgia. Si sfiorano sentimenti sottili, come la tristezza della dimenticanza, di ciò che va inesorabilmente perduto con il mutare delle epoche, delle geografie, delle storie. Prendono forma l’irrecuperabilità e inconoscibilità di un passato non condiviso, “un paese straniero” lo definisce l’autrice citando L.P.Harley, soprattutto in Una donna frivola, nelle vicende del prof. Morris o in Allersverloren (Tutto perduto, ndr).

In tutto il libro s’intrecciano una pluralità di livelli, alcuni di una semplicità meditata, altri molto più colti e complessi. Sono frequenti i riferimenti — al fuori, a ieri, ad altri — che tracciano le coordinate culturali di un microcosmo intellettuale ben definito. Leggendo si ha l’impressione di riuscire piano, piano a conoscere chi scrive, di intravedere un mondo di qualità.

Eppure, se a momenti la Gordimer sembra quasi parlare direttamente al lettore per renderlo confidenzialmente partecipe delle proprie riflessioni, subito dopo, percorrendo le vie dell’immaginazione, lo porta, invece, a condividere i pensieri di un parassita. Perché “la letteratura non è autobiografia” ha più volte dichiarato la scrittrice. E ce lo dimostra ancora una volta in queste pagine, giocando consapevolmente con i mezzi del mestiere, variando ogni volta i protagonisti, le situazioni, i punti di vista.

Eppure, se a momenti la Gordimer sembra quasi parlare direttamente al lettore per renderlo confidenzialmente partecipe delle proprie riflessioni, subito dopo, percorrendo le vie dell’immaginazione, lo porta, invece, a condividere i pensieri di un parassita. Perché “la letteratura non è autobiografia” ha più volte dichiarato la scrittrice. E ce lo dimostra ancora una volta in queste pagine, giocando consapevolmente con i mezzi del mestiere, variando ogni volta i protagonisti, le situazioni, i punti di vista.

Le dinamiche del suo operare ci vengono esplicitamente svelate nel brevissimo Finali Alternativi: una circostanza vissuta, un dettaglio reale o le persone davvero incontrate, si trasformano in un’ispirazione narrativa che diventa altro rispetto alla realtà. La narrazione è una pura scelta arbitraria — sostiene la Gordimer riportando la riflessione di Graham Greene — ci sono sempre parti della storia che si è scelto di non raccontare. Ed è proprio così che deve essere, dice, perché “la continuità dell’esistenza va continuamente interrotta dal senso di forma che è l’arte”.