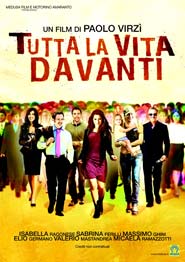

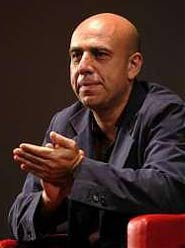

Su Tutta la vita davanti, il suo ultimo film che ci racconta il mondo del precariato italiano, Paolo Virzì tende a ironizzare. “Il film descrive un mondo che non esiste”, dice, “non esistono ragazzi che si laureano con un corpo docente ultracentenario, giovani ricercatori che percepiscono trecento euro al mese e per mantenersi devono fare i dogsitter, non esistono laureati che finiscono nel mondo della sottoccupazione…”.

Su Tutta la vita davanti, il suo ultimo film che ci racconta il mondo del precariato italiano, Paolo Virzì tende a ironizzare. “Il film descrive un mondo che non esiste”, dice, “non esistono ragazzi che si laureano con un corpo docente ultracentenario, giovani ricercatori che percepiscono trecento euro al mese e per mantenersi devono fare i dogsitter, non esistono laureati che finiscono nel mondo della sottoccupazione…”.

Il regista toscano, a parole e sullo schermo, usa il paradosso per raccontare una storia terribilmente realistica e sintomatica dell’Italia di oggi: Marta, una neolaureata cum laude , entra nel mondo del lavoro con la stessa ingenuità di Alice nel paese delle (non) meraviglie e finisce in un call center dove tutto è lecito, dove i valori sono presi a prestito dai reality televisivi. Un universo che gareggia con regole proprie, tanto che neppure il sindacato riesce a entrare in gioco. Seppur con uno stile più visionario e più caricaturale del solito, Virzì torna insomma a concentrarsi sulla vita della gente comune, fil rouge di tutta la sua filmografia, a partire da La bella vita (1994), passando per Ovosodo (1997) e Caterina va in città (2003).

Elisa Grando (EG): Tra poco lei festeggerà quindici anni di regia, passati a raccontare i guai e gli aspetti teneramente buffi dell’Italia, che sia di oggi o dell’Ottocento, come in N — Io e Napoleone. Perché ama raccontare la gente qualunque?

Paolo Virzì (PV): Ho sempre pensato che il senso del mio mestiere doveva essere quello di portare testimonianza della gente comune, dei figli dei non privilegiati, cioè della realtà dalla quale provengo. Vent’anni fa sono arrivato a Roma con la tipica valigia di cartone. Quando tornavo a Livorno passavo sempre davanti al bar sotto casa dove mi radunavo con gli amici di quartiere e vedevo che la maggior parte di loro era finita a fare il meccanico, il carrozziere, l’operaio, insomma lavori comuni. Mi sono subito dato il compito di raccontarli. Il mio primo film, La bella vita, aveva dietro questa forte motivazione: testimoniare in modo nuovo quello che capita nell’animo della gente, non attraverso storie di emarginazione o lotta per la sopravvivenza, ma guardando alla loro interiorità con lo stesso rispetto che meritano i personaggi dell’aristocrazia. Volevo dare al mondo operaio uno sguardo romanzesco. Sento sempre una specie di appuntamento con quella promessa.

EG: Ad esempio in Ovosodo, girato nel quartiere in cui lei stesso è cresciuto, ci sono molti riferimenti autobiografici?

PV: La storia non assomiglia alla mia ma è frutto dell’osservazione di amici e conoscenti. Ho preso dai ricordi, ad esempio, le storie della vendita di temi al liceo e del fidanzamento lampo via telefono. Ho cercato di collocare l’archetipo del romanzo di formazione inglese a Livorno — simbolo del conflitto sociale perché città operaia e industriale — per vedere cosa ci fosse dietro a un giovane che passerà la sua vita in fabbrica.

EG: Tutta la vita davanti è stato percepito come un manifesto dei problemi dell’Italia, del resto si basa su testimonianze reali e su un lungo lavoro di documentazione sul mondo del precariato. È vero che nelle varie presentazioni del film in giro per il paese in molti le hanno chiesto pareri sociologici sul tema?

PV: Sì, ma non saprei da dove cominciare per indicare delle soluzioni. Sono andato ad incontrare in particolare gli studenti dell’Università e la cosa struggente è che il film è stato percepito come una cosa vera, con gente che si commuoveva. Ho cercato di inventarmi come uscire da questo problema, ma non so immaginarlo. Poeticamente, posso solo auspicarmi che l’esperienza della vita e del lavoro metta in comune un sentimento di solidarietà. L’idea che in questo film ci sia una ragazza madre, meno acculturata e molto disponibile, e una ragazza colta, e che fra loro nasca una sgangherata famigliola, è l’auspicio che posso fare a chi sente la precarietà della vita, quasi più che quella del lavoro.

EG: È per questo che rifugge le domande dirette sul tema del precariato?

PV: Sul tema posso al massimo fare qualche congettura. Provo a dire qualcosa di serio sulla flessibilità. Credo che nessuno dei ragazzi osservati preparando il film abbia nostalgia della stagione “fantozziana” col lavoro fisso dalla culla alla tomba, che a sua volta era una prigionia terribile. Non è più possibile oggi la stagione operaia degli Charlot, il mondo nuovo è arrivato. La flessibilità secondo me è una vittoria, ma solo se c’è intorno un sistema virtuoso che la faccia funzionare bene. Altrimenti è una fregatura, una truffa e un imbroglio come quella che noi raccontiamo nel film.

EG: Cos’è cambiato, oggi, rispetto all’Italia dell’inizio degli anni Novanta, quella di Ovosodo e La bella vita?

PV: In quei film, in quel periodo, avevo voglia di raccontare cosa sarebbe successo ai ragazzi nel momento in cui le fabbriche cominciavano a chiudere, in cui l’operaio, una volta figura mitica di grande spessore sociale, diventava “lo sfigato” e le figure di potere e seduzione arrivavano tutte dalla televisione. Oggi c’è qualcosa di nuovo, un brivido di sgomento in più ma anche una spensieratezza alla quale viene voglia di abbandonarsi.

EG: In Tutta la vita davanti, le figure più tragiche, tirando le somme, sono proprio quelle che dovrebbero rappresentare “i cattivi”, gli antagonisti: la capo telefonista, interpretata da Sabrina Ferilli, e il boss del call center Massimo Ghini.

PV: Sì, alla fine sono i più disgraziati di tutti. Mi viene in mente la storia di Hanna Arendt, che ha seguito a Gerusalemme il processo al criminale nazista Eichmann. Si era chiesta come fosse incontrare il male in persona, invece si trovò davanti un noioso ragionierino, che esponeva le ragioni del suo lavoro alla corte giustificandole come un ordine che gli era stato dato. Lei si stupì di non provare per lui alcun odio, di vedere solo un’incarnazione di patetismo, di miseria umana che non le faceva paura, ma che le suscitava pena. Ecco, noi abbiamo cercato di giocare con questa favola contemporanea che danza verso il baratro e che confida nell’intelligenza di una ragazza compassionevole. Abbiamo giocato con gli elementi della società italiana degli ultimi anni con uno sguardo spogliato delle nostre convinzioni e dei nostri pregiudizi su un paese in cui non c’è futuro, in cui il sindacato ha fallito, che è diviso fra sfruttatori e sfruttati, colti e incolti. Non ci siamo voluti accontentare di questo, ma abbiamo cercato di osservare le situazioni con un’ottica vergine.

EG: Esattamente come fa Marta, la protagonista, che non guarda la tv, non sa chi sono i concorrenti del “Grande fratello”, e pare affacciarsi per la prima volta al mondo reale…

PV: Ci siamo immaginati che Marta osservi questo mondo con una curiosità e una compassione inedite rispetto allo sguardo della nostra generazione, ancora nutrito di convinzioni ideologiche. Abbiamo immaginato una società in cui si potesse fare un manifesto beffardo e scherzoso con la locandina ispirata a Pellizza da Volpedo, e di farlo abitare da giovani apparentemente borghesi, mettendo sullo stesso piano, con un gesto scherzoso e provocatorio, le vittime e i carnefici.

EG: Tutta la vita davanti ha spesso un’estetica onirica, una fotografia abbagliante e irreale…

PV: Per la prima volta ho detto ai miei collaboratori: attenzione, cercheremo di inquadrare i personaggi con enfasi e fantasmagoria, come se fossimo in uno scenario surrealista. Non a caso ho chiamato Nicola Pecorini, il direttore della fotografia dei film più visionari di Terry Gilliam. Poi ho messo insieme un cast di cui vado orgoglioso, dalle vecchie guardie come Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Valerio Mastandrea ed Elio Germano a due scoperte come Isabella Ragonese e Micaela Ramazzotti. Per preparare il personaggio un po’ kapò e un po’ domina di Sabrina, ci siamo guardati insieme qualche conduttrice televisiva.

EG: Lo scenario tratteggiato dal film è tutt’altro che rassicurante, eppure lei usa i toni della commedia nera, se non addirittura della farsa. Come mai la commedia resta ancora il genere più efficace anche per raccontare i lati amari della vita?

PV: Il dramma, per raccontare la realtà, da solo non basta mai. Quello da commedia è il sentimento più autentico e popolare nei confronti delle difficoltà della vita. Se uno affronta i temi seri in modo serio, non li afferra, ne escono fuori dei volantini o peggio delle invettive. A volte noi commedianti siamo caricaturali nel raccontare le cose ma è perché gli schemi tradizionali di interpretazione della realtà, come quelli con cui raccontavano il mondo Monicelli o Miracolo a Milano, non bastano più. I disgraziati che sfruttano altri disgraziati avranno sopra altre persone che pretendono da loro lo stesso rendimento. Detto questo, io faccio cinema, faccio spettacoli di due ore, sperando che la gente si porti dietro qualcosa più del divertimento.

PV: Il dramma, per raccontare la realtà, da solo non basta mai. Quello da commedia è il sentimento più autentico e popolare nei confronti delle difficoltà della vita. Se uno affronta i temi seri in modo serio, non li afferra, ne escono fuori dei volantini o peggio delle invettive. A volte noi commedianti siamo caricaturali nel raccontare le cose ma è perché gli schemi tradizionali di interpretazione della realtà, come quelli con cui raccontavano il mondo Monicelli o Miracolo a Milano, non bastano più. I disgraziati che sfruttano altri disgraziati avranno sopra altre persone che pretendono da loro lo stesso rendimento. Detto questo, io faccio cinema, faccio spettacoli di due ore, sperando che la gente si porti dietro qualcosa più del divertimento.