Così decisi di chiamarmi Jackson

“La prima cosa che ricordo è il giorno in cui il mio padrone mi presentò a suo figlio Joe come una sua proprietà. Avevo cinque anni e il mio nuovo padrone ne aveva due.

Molti vecchi schiavi hanno chiuso la porta prima di dire la verità sulla loro schiavitù. E quando l’hanno riaperta, hanno nascosto molte cose. Non li biasimo per questo. Perché la vecchia disciplina li aveva resi prudenti.

Di solito, uno schiavo, una volta libero, adottava il nome del padrone. Questo perché era la cosa più logica da fare e il modo migliore per essere identificati, non tanto per riconoscenza. Pensai a tutti quegli schiavi che si sarebbero chiamati Fitzpatrick. Presi una decisione: io mi sarei trovato un altro nome. Uno dei miei nonni, in Africa, si chiamava Jerkhaeo. Così, dunque, decisi di chiamarmi Jackson ”.

Norman R.Yetman, Voices From Slavery: 100 Authentic Slave Narratives

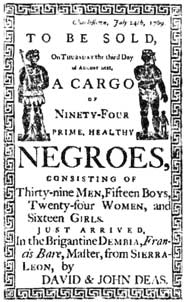

All’incirca verso la metà del 1770, in America, apparvero sui giornali i primi annunci pubblicitari che offrivano schiavi provenienti dall’Africa. Siamo al tempo storico del degrado del nero al rango di animale. La gente strappata dalle capanne, da un territorio dove era riuscita a organizzare in sintesi civile la propria esistenza, non portò nulla con sé, tranne la memoria della condizione vergine e innocente delle origini. E il ricordo di quel suono, che aveva sollecitato e scandito la prima emozione musicale: il tam tam.

I neri insediati nel territorio della Louisiana, al sud degli States, poterono godere di una libertà maggiore. Questo spiega perché i primi blues nacquero a New Orleans e nei dintorni, sulle rive del Mississippi, dove gli uomini di colore continuarono, nei limiti, a esprimere la loro spiritualità e il proprio patrimonio folkloristico.

I primi schiavi della Louisiana arrivarono dal Senegal. In pratica erano tutti di una stessa tribù, i Bambara senegalesi. E quando i Bambara furono deportati nella piantagione vennero addestrati per fare quello che volevano i francesi: costruire una colonia. Oltre a coltivare la canna da zucchero, sapevano già di per sé come allevare il bestiame, costruire case, sapevano fare i muratori, i fabbri, i falegnami. Erano ideali. Nel corso di ottant’anni gli schiavi senegalesi diventarono un gruppo coeso riuscendo a mantenere le proprie tradizioni. E gettarono le basi della cultura nera e creola in Louisiana.

I primi schiavi della Louisiana arrivarono dal Senegal. In pratica erano tutti di una stessa tribù, i Bambara senegalesi. E quando i Bambara furono deportati nella piantagione vennero addestrati per fare quello che volevano i francesi: costruire una colonia. Oltre a coltivare la canna da zucchero, sapevano già di per sé come allevare il bestiame, costruire case, sapevano fare i muratori, i fabbri, i falegnami. Erano ideali. Nel corso di ottant’anni gli schiavi senegalesi diventarono un gruppo coeso riuscendo a mantenere le proprie tradizioni. E gettarono le basi della cultura nera e creola in Louisiana.

Situata in un’invidiabile posizione geografica, con la feconda valle del fiume alle spalle e lo sconfinato golfo del Messico di fronte, New Orleans respirava il profumo di Cuba e dei Caraibi, l’eredità di Francia e di Spagna, e soprattutto possedeva il germe vivo di tante culture africane, dolente eredità del più grande mercato di schiavi neri del Sud. Le occasioni musicali della città, in una sorta di colorato Carnevale che si protraeva nel tempo, erano infinite.

Si può affermare che nel blues, tutta la vasta gamma esistenziale della natura umana abbia trovato la propria celebrazione, in una tormentata quotidianità, in grado di tramutarsi di volta in volta in precaria speranza nel cielo, illusoria fiducia nella terra, nel monotono ruotare dei giorni e delle notti. Come in una specie di rituale grazie al quale l’uomo di colore cercava di lenire l’affanno e la disperazione, nella sua forma originaria era un canto senza alcun accompagnamento, tranne il battito delle mani. Successivamente, nel suo evolversi sonoro, consentì l’intervento della chitarra come strumento accompagnatore, e in seguito del piano. Le prime canzoni, quindi, furono espressioni emotive di poche semplici note: lamenti istintivi di musicisti in condizione di schiavitù.

Pur toccando a Mamie Smith il privilegio di gridare per prima, in un rudimentale apparecchio di registrazione, Crazy Blues, nel 1917, la data di nascita di questo incontro fra parola poetica e creatività musicale va collocata verso il 1870.

Conservando sempre il caratteristico aspetto di poesia capace di esprimere una condizione di desolato rammarico e di aspra nostalgia, questa musica intonava gli argomenti più disparati, anche se il male d’amore fu sicuramente al centro di moltissimi motivi. Ma era anche partecipe degli accadimenti della vita: la prigione, le deportazioni, le elezioni presidenziali, l’ultimo incontro pugilistico di Joe Louis, così come l’aggressione giapponese a Pearl Harbour ne potevano divenire materia ispiratrice.

La sua poetica si sviluppò attraverso due momenti fondamentali: il Country Blues e il City Blues, legato l’uno alla realtà del Delta e delle campagne lambite dalle acque del Padre Fiume, l’altro alla logica urbana (dall’istante in cui il nero incominciò a spostarsi verso metropoli come New York, Chicago, Detroit, e Dallas). In quest’ultimo caso le sonorità si fecero diversamente tragiche e dolorose, lasciando spesso spazio e motivazioni alle cantanti donne emigrate dal Sud: Bessie Smith, Ma Rainey, Clara Smith, e molte altre. Nell’area del Delta, invece, dominata dalla dura psicosi del fiume e delle sue rive, i bluesman, evocarono voci disperate e drammatiche biografie, come quella Robert Johnson.

Il diavolo e Robert Johnson

Robert Johnson è senza dubbio il più celebrato tra i bluesman che negli anni Trenta sintetizzarono e svilupparono ciò che era stato creato fin allora da un punto di vista chitarristico e vocale. Figlio illegittimo di Julia Dodds e Noah Johnson, nacque nel 1911 a Hazlehurst, nella parte meridionale dello Stato del Mississippi, ma si trasferì presto con la madre a nord, nella piccola città di Robinsonville, attorno 1920. Un’infanzia ai margini ne segnò il carattere introverso e rissoso che, con il passare degli anni, contribuì ad avvicinarlo alla musica e in particolare al blues.

Non si conosce molto della vita personale di Johnson se non che, verso il 1930, dopo aver trascorso alcuni anni a Memphis, si sposò con Virginia Travis, e insieme a lei fece ritorno a Robinsonville. Ma quest’ultima morì tragicamente durante il parto del primogenito, anch’esso deceduto insieme alla madre. Il diciannovenne Robert vide sparire in pochi istanti la sua famiglia: da quel giorno si rifugiò nella musica per cercare sollievo dalla profonda ferita. Il bluesman Ike Zinnerman divenne il suo maestro e i due cominciarono presto a esibirsi nelle strade del piccolo paese. L’anno seguente si sposò nuovamente, con Calletta Craft, assieme alla quale decis di trasferirsi a Copiah County, un piccolo villaggio a sud di Huzlehurst, ma il legame durò poco.

La mente di Johnson era altrove, totalmente stregato dalla chitarra che non lasciava mai. In un tempo incredibilmente breve, egli raggiunse livelli così straordinari che presto la sua fama si diffuse nell’intero Mississippi. Decise così di intraprendere la carriera di musicista itinerante, viaggiando per tutte le principali città del Sud: Clarksdale, Rosedale, Itta Bena, Greenville, Shaw, Gunnison, Hollandale, Tunica, Marvell, Yazoo City. Tornando un giorno nel vecchio paese di Robinsville, Son House e Willie Brown rimasero a bocca aperta nel vedere che razza di chitarrista era diventato Robert Johnson.

Il mito che circonda la sua immagine racconta di un incontro che il bluesman fece allo scoccare della mezzanotte a un incrocio con un misterioso uomo vestito completamente di nero, il quale, in cambio di un’ineguagliabile abilità chitarristica, gli chiese il sacrificio della sua anima. Johnson accettò l’affare proposto e l’uomo dell’incrocio improvvisamente scomparve lasciandolo esausto in ginocchio. Al di là di questa storia, si sa ben poco di come abbia potuto in così breve tempo sviluppare queste irresistibili capacità di compositore e chitarrista.

Incontrò la morte tragicamente all’età di 26 anni, vicino Greenwood, Mississippi, nel pieno del suo successo, avvelenato in un locale notturno da un uomo convinto che il musicista corteggiasse sua moglie. Sua madre e suo cognato assistettero alla sepoltura nel cimitero della vecchia Zion Church, vicino a Morgan City. A ben 50 anni dalla sua morte, nel 1990, la Colombia Records ha pubblicato in formato CD una sua raccolta completa che è diventata in breve tempo disco d’oro vincendo il premio Grammy come miglior album dell’anno negli Stati Uniti. Che il patto con il diavolo sia ancora in atto?

Continua su Mississipi adventure