Titolo: La letteratura in pericolo

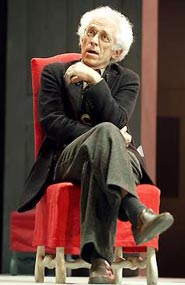

Autore: Tzvetan Todorov

Traduzione: Emanuele Lana

Titolo originale: La littérature en péril

Anno di pubblicazione: 2007

Prima ed. italiana: Febbraio 2008

Editore: Garzanti Libri, Milano

Collana: Le forme

Pagine: 82

Prezzo: 11,00 Euro

ISBN: 9788811600732

Bisogna includere le opere nel grande dialogo tra gli uomini, iniziato nella notte dei tempi e a cui ciascuno di noi, per quanto insignificante sia, prende ancora parte.

Perché la letteratura è in pericolo? Tzvetan Todorov, intellettuale e saggista di autorevolezza indiscutibile, in questo pamphlet di intensa chiarezza constata che in Francia — ridimensionandolo, possiamo traslare il discorso al nostro paese che ha tradizioni diverse — l’insegnamento della letteratura è diventato studio degli strumenti critici di tipo formalistico, che analizzano i rapporti interni all’opera. Si trascura così l’oggetto, il testo, e il suo significato, cioè il suo rapporto con la verità, la morale, la storia; viene elaborata un’idea riduttiva e povera della letteratura che confonde i mezzi, gli strumenti dell’analisi testuale, con il fine, la comprensione profonda del testo.

Todorov, giunto in Francia a fine anni ’60, ricorda di aver appreso con entusiasmo le teorie letterarie che Roland Barthes e lo Strutturalismo proponevano, ma le accettò in quanto strumenti capaci di agevolare la lettura e l’interpretazione dell’opera. Erano uno studio preliminare, che consista proprio nel constatare, nell’identificare le categorie in gioco nel testo letterario senza parlarci del significato del testo, sottolineando la modestia di questo tipo di operazione che va integrata con un discorso capace di cogliere il rapporto del testo con il mondo. Invece, a partire dal ’68, l’idea dell’autonomia della letteratura, un approccio tutto interno ai testi, ha conquistato scuole e accademie rilanciando un movimento plurisecolare di progressiva emancipazione della letteratura, e dell’arte in genere, dai suoi legami con la realtà. Con brevità e senza pedanteria, Todorov individua due percorsi paralleli che conducono alla pretesa di autosufficienza dell’opera: da una parte la sacralizzazione dell’artista in quanto creatore di microcosmi, dall’altra, l’idea dell’opera come oggetto di pura contemplazione.

Todorov, giunto in Francia a fine anni ’60, ricorda di aver appreso con entusiasmo le teorie letterarie che Roland Barthes e lo Strutturalismo proponevano, ma le accettò in quanto strumenti capaci di agevolare la lettura e l’interpretazione dell’opera. Erano uno studio preliminare, che consista proprio nel constatare, nell’identificare le categorie in gioco nel testo letterario senza parlarci del significato del testo, sottolineando la modestia di questo tipo di operazione che va integrata con un discorso capace di cogliere il rapporto del testo con il mondo. Invece, a partire dal ’68, l’idea dell’autonomia della letteratura, un approccio tutto interno ai testi, ha conquistato scuole e accademie rilanciando un movimento plurisecolare di progressiva emancipazione della letteratura, e dell’arte in genere, dai suoi legami con la realtà. Con brevità e senza pedanteria, Todorov individua due percorsi paralleli che conducono alla pretesa di autosufficienza dell’opera: da una parte la sacralizzazione dell’artista in quanto creatore di microcosmi, dall’altra, l’idea dell’opera come oggetto di pura contemplazione.

Questa istanza di autonomia dell’opera ha vissuto in dinamico e fertile equilibrio con altre esigenze imperniate sul dialogo con il mondo e sulla sua rappresentazione fino agli inizi del ‘900. Nietzsche nega l’esistenza di una verità condivisa e conoscibile, gli sconvolgimenti della Grande Guerra spingono gli artisti a rifiutare la realtà e a cercare riparo nella propria solitudine, l’arte soggiogata a fini ideologici conduce i suoi detrattori a ricerche pure, formali: ecco che nasce quella che Todorov chiama triade formalismo-nichilismo-solipsismo, correnti in apparenza diverse ma sotterraneamente accomunate dal proposito di annullare ogni rapporto tra opera e mondo.

La preminenza attuale dei sostenitori di queste correnti — il Decostruzionismo in voga si interroga sui valori e sulle verità di un’opera, ma soltanto per accertarne l’incoerenza e l’impossibilità — nel mondo scolastico e accademico ha effetti sia sulla produzione letteraria e critica sia, ed è questo che a Todorov preme affermare, sull’interazione tra libro e lettore.

Ricordo, e forse altri ricorderanno con me, l’effetto straniante e poco fascinoso che l’analisi strutturale dei testi aveva sulle nostre intelligenze curiose ed irrequiete, affamate di scoperte, ai tempi del liceo. Erano e sono approcci che mancano il bersaglio, che non permettono, quando se ne abusa, l’incontro autentico tra autore e fruitore. Dice Todorov a riguardo: In linea generale il lettore non specialista, oggi come un tempo, non legge le opere per padroneggiare meglio un metodo di lettura, né per ricavarne informazioni sulla società in cui hanno visto la luce, ma per trovare in esse un significato che gli consenta di comprendere meglio l’uomo e il mondo, per scoprire una bellezza che arricchisca la sua esistenza.

Ricordo, e forse altri ricorderanno con me, l’effetto straniante e poco fascinoso che l’analisi strutturale dei testi aveva sulle nostre intelligenze curiose ed irrequiete, affamate di scoperte, ai tempi del liceo. Erano e sono approcci che mancano il bersaglio, che non permettono, quando se ne abusa, l’incontro autentico tra autore e fruitore. Dice Todorov a riguardo: In linea generale il lettore non specialista, oggi come un tempo, non legge le opere per padroneggiare meglio un metodo di lettura, né per ricavarne informazioni sulla società in cui hanno visto la luce, ma per trovare in esse un significato che gli consenta di comprendere meglio l’uomo e il mondo, per scoprire una bellezza che arricchisca la sua esistenza.

Siamo d’accordo con lui: leggere un buon libro significa aprire il proprio sguardo a nuovi e inusuali orizzonti, significa trovare nuovi mondi possibili per intendere meglio il nostro, significa conoscere i più diversi tipi umani e, così facendo, mettere in gioco la nostra identità per riconoscerla o riaffermarla. La vita è ricerca: la letteratura è uno spazio di inesauribile dialogo che scopre — nel senso che svela — la complessità affascinante della realtà. E forse ci rende migliori. La letteratura in pericolo è un saggio di meditata semplicità, è una dichiarazione d’amore e di riconoscenza per la letteratura, è l’appassionata arringa di un grande umanista che difende la nobiltà del cimento letterario.

Trackback/Pingback