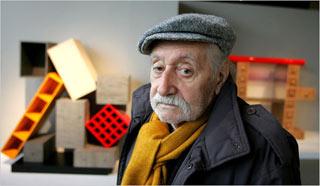

Nel 2007 Ettore Sottsass compiva 90 anni, 70 dei quali passati intensamente a lavorare. Riflettendo sulla sua figura risulta evidente la perenne natura di curioso osservatore; il suo lavoro è sempre stato quello di osservare e raccogliere, osservare e fotografare, osservare e disegnare, osservare e trascrivere, osservare e ricordare.

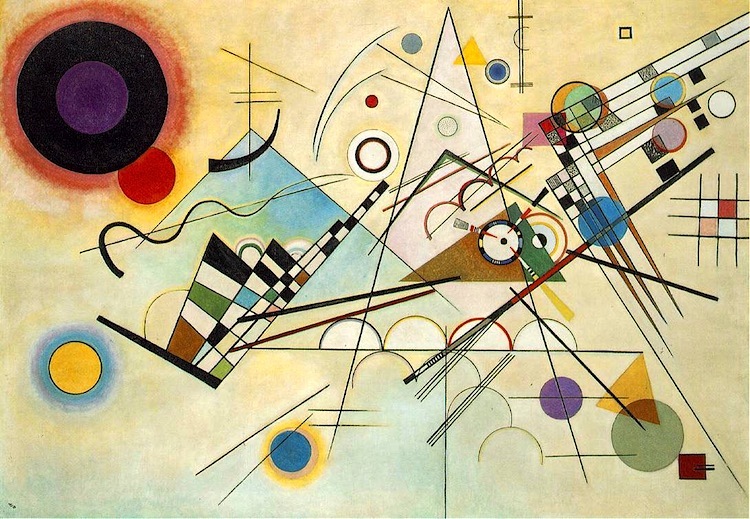

Impressiona come il pensiero e le azioni di questo artista siano sempre state lucide e geniali anticipazioni del futuro. Si può affermare che la cultura materiale nella quale oggi viviamo nasce direttamente dal lavoro e dalle sue intuizioni. Ettore Sottsass ha preso posizioni sempre all’avanguardia e sempre criticamente innovative. Sempre profondamente attento alla ricerca dell’essenza del suo lavoro, ha creato ed inventato mondi di leggere la realtà, per iniziare subito dopo, da zero, la sua ricerca di significato.

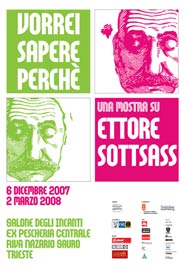

“Senza che io sappia cosa sono, le forme di pietra hanno il senso del sacro, sacro per sempre. Vorrei sapere perché”. È una fra tante delle bellissime frasi di Ettore Sottsass, a proposito dei templi indiani, che può, in qualche modo, esemplificare l’approccio alla filosofia di pensiero che caratterizza questo grande maestro. Il messaggio non è sempre e solo positivo: “[…] immaginiamo le cose che si potrebbero fare anche se sappiamo molto bene, molto, molto bene che non si faranno mai così come si immaginano” ma resta permeato dalla consapevolezza che “[…] l’immagine finale è quella di una energia totale che si autocostruisce senza sosta”.

L’energia dei suoi singoli lavori risiede nel messaggio più che nelle forme; le idee sono abbastanza indifferenti al mezzo usato per esprimerle, pur essendo il mezzo espressivo sempre tecnicamente esatto. Il messaggio di Ettore Sottsass possiede un profondo ed innegabile, oltreché universalmente riconosciuto, valore culturale ed umano.

È questa la convinzione portante sulla quale si sviluppa la mostra dedicata a questo grande artista, intitolata appunto Vorrei sapere perché, organizzata a Trieste nel suggestivo spazio espositivo dell’ex Pescheria. Ideatori del progetto, che prosegue idealmente il percorso intrapreso con la mostra dedicata ad Enzo Mari del 2006 Questo non è uno scolapasta, sono Marco Minuz assieme ad Alessio Bozzer e Beatrice Mascellani, che abbiamo incontrato.

È questa la convinzione portante sulla quale si sviluppa la mostra dedicata a questo grande artista, intitolata appunto Vorrei sapere perché, organizzata a Trieste nel suggestivo spazio espositivo dell’ex Pescheria. Ideatori del progetto, che prosegue idealmente il percorso intrapreso con la mostra dedicata ad Enzo Mari del 2006 Questo non è uno scolapasta, sono Marco Minuz assieme ad Alessio Bozzer e Beatrice Mascellani, che abbiamo incontrato.

Cristina Favento (CF): Vorrei ci parlaste un po’ di voi, del vostro percorso…

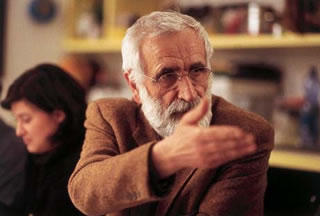

Alessio Bozzer (AB): Io sono un designer, laureato al Corso di Disegno Industriale a Milano. Durante l’ultimo anno di università, un po’ per caso, ho iniziato a lavorare nello studio di Enzo Mari. Prima — per un lungo periodo — come apprendista, fino a diventare il suo assistente personale. Il rapporto con Mari e l’esperienza nel suo studio sono stati fondamentali. Quella è stata la mia scuola. Alcuni, fortunati, possono dire di aver avuto un maestro. Il mio sicuramente è Enzo Mari. Credo che, nonostante per carattere tenda poco a prodigarsi in elogi, apprezzi il nostro percorso e le nostre scelte progettuali. Adesso tra noi c’è un rapporto di amicizia, anche se, quando Beatrice ed io ce ne siamo andati, era un po’ arrabbiato. Poi gli abbiamo dedicato una mostra, e ci ha perdonati.

Beatrice Mascellani (BM): Io, invece, vengo da una laurea in architettura a Venezia e da varie esperienze di lavoro in quel campo. Poi un giorno, un po’ per gioco, ho partecipato al concorso di Promosedia, ho vinto ed ho capito che mi sarebbe piaciuto diventare una brava designer. Con in mano un bellissimo libro su Enzo Mari, sono andata a suonare alla porta del suo studio e mi ha aperto Alessio. Ho lavorato con questa piccola squadra per due anni, il resto l’ha già accennato Alessio.

CF: Che cosa vi ha spinto ad occuparvi di mostre?

AB: Dopo aver lasciato lo studio di Mari, Beatrice ed io avevamo la ferma intenzione di incominciare a progettare oggetti che fossero onesti e utili.

Eravamo molto critici verso la situazione del design e, avendo una forte comunanza di intenti e una filosofia comune, abbiamo iniziato a sviluppare e proporre progetti di un certo tipo. Ma l’approccio con il mercato non è stato positivo. Le nostre idee, che non si concretizzavano immediatamente in un “oggettino”, ma si presentavano come un discorso un po’ più complesso, presupponevano l’incontro e il dialogo con imprenditori aperti ad ascoltare. E questo è avvenuto molto raramente. In un clima, quindi, non proprio ottimista, ci è sembrato che l’unico gesto possibile, in un contesto generale di annullamento della cultura del progetto, fosse quello di proporre e divulgare questa cultura. La prima idea, quindi, è stata quella di ideare una mostra proprio su Enzo Mari, a Trieste, città in cui una vera e propria mostra di design non era mai stata organizzata.

Per un caso del destino ci è stato presentato un ragazzo che di design non sapeva nulla, ma che conosceva tutti gli artisti contemporanei e che si è immediatamente appassionato a questa idea — che esisteva ancora solamente sulla carta. Incontro fondamentale. Con Marco Minuz abbiamo aperto l’associazione culturale Terredarte e abbiamo iniziato a lavorare. Ora, oltre che un impagabile collaboratore è un grande amico.

BM: Aggiungerei che è stato anche un po’ per sfida. Ti dicono che devi produrre in un certo modo perché così vuole “il mercato”. Abbiamo voluto dare una possibilità al pubblico di cambiare le regole del gioco con un’infarinatura di cultura del progetto. Speriamo che la base della piramide capisca che può agire sull’offerta definendo bene la domanda e che questo è un suo diritto ma anche un dovere, per non vedere andare alla deriva il design.

CF: Perché Enzo Mari e perché Ettore Sottsass?

AB: Enzo Mari era l’unica scelta possibile allora. Perché conoscevamo perfettamente il suo lavoro e il suo pensiero, perché condividevamo il suo approccio didattico ed etico al progetto e perché lo consideriamo un vero maestro. Come abbiamo detto spesso, Ettore Sottsass è stato un seguito quasi obbligato. La produzione dei due designer è in apparenza diametralmente opposta. Ma entrambi hanno sempre lavorato per la vita delle persone. Nessuno dei due ha creato oggetti edonistici per il mercato, entrambi hanno inventato oggetti che dovevano servire a suggerire dei comportamenti. Enzo Mari in un modo più direttamente educativo. Sottsass rifugiandosi in azioni più misteriose ed evocative. Per entrambi, però, la funzione dell’oggetto era quella di liberare le persone dalle limitazioni imposte dall’alto, di renderle partecipi dell’esistenza, di aprire le coscienze. A ben guardare, tutte azioni che si ritrovano nel lavoro degli artisti. Tra tutte le parole dedicate ad Ettore Sottsass dopo la sua morte, le più belle e toccanti sono state proprio quelle di Enzo Mari.

Vorremmo citare un piccolo passo del testo che Mari ha scritto sul catalogo per Sottsass: “Caro Ettore, Beatrice e Alessio mi chiedono di parlare di te per una tua mostra a Trieste. Ci conosciamo da più di quarant’anni e, sin da subito, ci siamo legati con una affettuosa simpatia. Riconoscevo nel tuo fare le stesse ragioni del mio, sia pur talvolta in apparente diversità. Devo parlare di te ma non posso fare a meno di dire noi…. Se dico nostro, probabilmente riesco a spiegare meglio le ragioni del tuo lavoro. Lascio ad altri valutare se i risultati materiali del nostro lavoro sono paragonabili: penso che siano diversi ma equivalenti. Perché, qualunque siano state le ragioni del fare, al centro restava e resta il come poter mantenere e difendere la condizione umana.

Carissimo Ettore, sul piano personale però siamo stati fortunati. Siamo longevi (tu bellissimo, io….meno), curiosi e appassionati. Sul piano di come va il mondo restiamo disperati. Nonostante tu abbia quasi centodieci anni e io quasi cento, proviamo ad essere ottimisti come siamo sempre stati; e a dire a quelli appena nati che bisogna ricominciare da zero. Bisogna ricominciare da zero. Si può, si può, si può, si può ”.

CF: Qual è il vostro rapporto con questi due artisti?

AB: Il rapporto con Mari è profondo. Anche burrascoso, in alcuni momenti, ma sicuramente sincero. Come dicevo non è una persona molto avvezza a lodi o sentimentalismi, ma credo ci siano affetto e stima reciproca. Ettore Sottsass, purtroppo, abbiamo potuto conoscerlo poco. Gli incontri con lui, viste le sue condizioni di salute, erano molto brevi. Ci sarebbe piaciuto poterlo frequentare di più.

BM: In effetti la tua domanda è molto importante: abbiamo puntato a conoscere maestri con i quali potevamo avere un dialogo e costruire, incontro dopo incontro, una mostra intelligente e personale. Poter parlare con Mari e con Sottsass — fino a qualche tempo dopo l’inaugurazione — la consideriamo un’occasione di crescita personale. Continueremo a fare mostre su artisti coi quali sia possibile avere esperienze dirette. A volte si impara più da una breve conversazione che da un intero libro.

CF: Come vi organizzate in concreto per allestire una mostra? Quali sono gli aspetti che curate di più?

AB: Organizzare una mostra è una cosa massacrante. Le mostre fatte, affrontate anche con una ingenua incoscienza, sono servite senz’altro come palestra. Per la prossima abbiamo già tutta una lunga lista di cose da fare, ed un’altra altrettanto lunga da non fare!

Essendo i curatori e anche gli organizzatori tutti gli aspetti, anche i più piccoli, dipendono da noi. E purtroppo la parte organizzativa è il 70% del lavoro!

La parte che però è sicuramente la più importante, e sulla quale bisogna lavorare con estrema passione, è proprio la cura della mostra. Ossia scegliere l’opera di un artista, studiarla e decidere il modo per comunicarla. In questa fase del lavoro bisogna tener presente il pubblico, i fruitori della mostra. Noi abbiamo “successo” come curatori se le persone escono dalla mostra emozionate, arricchite. Allora vuol dire che abbiamo lavorato bene. Quest’anno moltissime persone ci hanno detto “non conoscevo Ettore Sottsass” oppure “conoscevo solo i suoi mobili e non mi piacevano, ma abbiamo capito il suo messaggio e la grandezza del suo pensiero. Grazie”. Alla fine, forse, lavoriamo per questo.

BM: Una cosa che abbiamo imparato lavorando da Mari è che bisogna lasciare un segno. La curatela di un catalogo che rappresenti la mostra è fondamentale. Un catalogo sopravvive a qualsiasi mostra. Come curatrice degli allestimenti ho sempre inserito nel catalogo il percorso della mostra con spiegazioni, schizzi e piante dello spazio espositivo.

CF: Come vi dividete le diverse mansioni?

BM: Le nostre diverse formazioni influenzano sicuramente i nostri ruoli. È vero anche però che lavoriamo in assoluta democrazia e durante i frequenti incontri discutiamo e mettiamo ai voti le varie proposte. Poi ognuno porta avanti il suo lavoro e, poiché c’è reciproca fiducia nelle nostre capacità, accettiamo anche dei cambiamenti in corso d’opera.

CF: Parliamo un po’ del percorso espositivo di “Vorrei sapere perché”…

AB: La mostra completa le ultime tre grandi mostre dedicate ad Ettore Sottsass negli ultimi anni (MART di Rovereto, MOCA Museo d’Arte Contemporanea di Los Angeles e Design Museum di Londra), essa vuole, infatti, affrontare la lettura della produzione artistica ed intellettuale del maestro in maniera assolutamente nuova.

Vi sono due modi di avvicinarsi al lavoro di E.S.: quello che raggruppa le cose realizzate come in un museo e le descrive e le osserva e le spiega, e quello che lo avvicina per una via meno diretta ma più profonda, che coinvolge la sua vita emozionale ed intellettuale e che dà più importanza alla “ricerca di un oggetto” che non all’oggetto. Questa mostra è stata così descritta dal maestro: “Io penso ad una mostra piccola ma molto emozionante; mi piacerebbe che uscissero piangendo, cioè con un’emozione” (Conversazione con E.S., Milano 2007, nda).

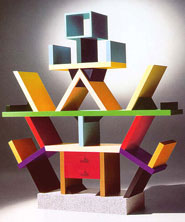

BM: La mostra intende approfondire le molteplici attività della ricerca artistica di Ettore Sottsass estrapolando un’essenziale raccolta di opere divise in 7 aree tematiche: disegno industriale (design), architettura, fotografia, gioiello, utopia/disegno (è noto il legame con il pittore giuliano Spazzapan), ceramica ed infine vetro, le cosiddette delicatessen, come il prof. Gillo Dorfles le ha definite. Ogni “isola” racchiude al suo interno un “tempio”, un luogo segreto dove scoprire gli oggetti, i disegni oppure le foto.

Il visitatore è lasciato libero di percepire in modo personale il proprio percorso espositivo accompagnato da un filo conduttore nell’indagine dell’artista, come se fosse egli stesso a prenderlo per mano ed a raccontargli una storia.

Il legame di Ettore Sottsass con i principali scrittori ed intellettuali americani degli ultimi cinquant’anni (Fernada Pivano è stata la sua prima moglie), fornisce lo strumento per creare il filo conduttore, costituito dai numerosi scritti con cui l’artista indaga l’uomo e la realtà.

La voce registrata di Sottsass accompagna il visitatore in tutti questi momenti, per raccontare e spiegare di volta in volta le ragioni del suo lavoro.

Il visitatore, alla fine della mostra, capisce che, se un assemblaggio infinito di molte cose prese da sole non è complicato, mettendole vicine esse risultano in uno stato di tensione; questa tensione esprime lo sforzo che anima la ricerca umana e professionale di Ettore Sottsass.

CF: Siete metodologicamente più creativi, istintivi o razionali?

AB: È molto difficile rispondere. Il termine “creativo” non mi piace, non lo uso mai. Mari diceva spesso per scherzare “la mamma dei creativi è sempre incinta”. Ne condivido appieno l’accezione sarcastica. Probabilmente nell’approccio ai problemi e nell’affrontare le situazioni siamo più istintivi (a volte si potrebbe quasi dire incoscienti!). Nello sviluppo del progetto e nel lavoro direi che, più meno, cerchiamo di essere il più razionale possibile.

CF: Di fatto la vostra è diventata l’“ultima mostra di Sottsass”, che effetto vi fa? Avreste voluto impostare qualcosa diversamente o siete soddisfatti del risultato?

AB: All’inizio Sottsass, forse per paura di essere eccessivamente coinvolto in un momento di precaria salute, era intenzionato a rifiutare la nostra proposta. Noi con passione e testardaggine abbiamo insistito, garantendogli che avrebbe avuto solo un ruolo di supervisione, e che avremmo cercato di disturbarlo il meno possibile. Per qualche ragione — lui stesso ha affermato nell’ultima intervista che gli abbiamo fatto (sotto riportata, nda) di non sapere esattamente perché ha accettato — ha detto di sì e ci siamo quindi ritrovati — felicissimi! — a dover organizzare l’unica mostra su di lui in occasione del suo 90esimo compleanno. La responsabilità era grande. Pur rendendoci conto della sua situazione di salute, mai abbiamo immaginato nel corso del lavoro di star realizzando anche l’ultima mostra su Ettore Sottsass in vita, l’ultima mostra quindi supervisionata e “accettata” da lui, discussa con lui e pensata anche interpretando i suoi desideri.

AB: All’inizio Sottsass, forse per paura di essere eccessivamente coinvolto in un momento di precaria salute, era intenzionato a rifiutare la nostra proposta. Noi con passione e testardaggine abbiamo insistito, garantendogli che avrebbe avuto solo un ruolo di supervisione, e che avremmo cercato di disturbarlo il meno possibile. Per qualche ragione — lui stesso ha affermato nell’ultima intervista che gli abbiamo fatto (sotto riportata, nda) di non sapere esattamente perché ha accettato — ha detto di sì e ci siamo quindi ritrovati — felicissimi! — a dover organizzare l’unica mostra su di lui in occasione del suo 90esimo compleanno. La responsabilità era grande. Pur rendendoci conto della sua situazione di salute, mai abbiamo immaginato nel corso del lavoro di star realizzando anche l’ultima mostra su Ettore Sottsass in vita, l’ultima mostra quindi supervisionata e “accettata” da lui, discussa con lui e pensata anche interpretando i suoi desideri.

Il grande rammarico è stato il fatto che non abbia potuto vederla, desiderio che aveva più volte espresso ma che la situazione non gli permetteva.

Credo però che, grazie alla mostra, le molte persone che abbiamo coinvolto nel progetto hanno potuto dargli un ultimo saluto, un’ultima dimostrazione di affetto, e questo è importante.

Il giorno dell’inaugurazione abbiamo trasmesso un’intervista fatta qualche giorno prima. Credo sia bello leggerne alcuni passi:

Intanto ringrazio tutti quelli che son venuti, perché, insomma, una mostra così a Trieste è un po’ inaspettata. È diventata, sembra, una mostra molto carina perché sono stati sollecitati gli amici, come Enzo Mari ed altri amici, a scrivere qualche cosa, e sembra che abbiano scritto delle cose molto carine. Nell’insieme è diventata una mostra di famiglia, diciamo così, e questo mi ha fatto molto piacere perché sono contento di rimanere nella misura degli amici e di non uscire troppo da quella roba lì. […] Questi amici che hanno fatto la mostra sono dei carroarmati, perché hanno lavorato come matti, hanno messo insieme tutto quello che era possibile mettere insieme, e ringrazio soprattutto loro. […] Insomma è stata tutta una bellissima storia, hanno fatto una bellissima mostra, cosa si può chiedere di più?

Il titolo “Vorrei Sapere Perché” è più che giusto secondo me, perché io della vita continuo a dire vorrei sapere perché a me stesso. Per esempio, questo incontro, nel momento in cui c’era questa mostra a Trieste ce n’era un’altra a New York, pazzesca e, insomma, avrei potuto scegliere i potenti di New York piuttosto che i tre ragazzi sconosciuti. Ma siccome sono curioso di natura e mi piace rischiare…

Insomma, il titolo della mostra lo dice: “Vorrei Sapere Perché”; infatti se mi chiedi perché ho accettato di fare questa mostra, non ne ho la più pallida idea. Forse voi eravate simpatici ”.

CF: Pensate di continuare nell’esplorazione dell’universo italiano del design sotto forma di percorsi espositivi o vi piacerebbe dedicarvi a qualcosa di diverso?

AB: Assieme a Marco continueremo sicuramente a pensare e proporre mostre su questo tema. Credo, in un certo senso, che la maggior parte delle persone se lo aspetta. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Comune di Trieste e con la Fondazione CRT, e credo che tutti siano soddisfatti del risultato. Si è venuto a creare un rapporto di collaborazione positivo ed efficace, e credo che l’intenzione di tutti sia quella di continuare. La mostra ha avuto moltissimi visitatori, arrivati soprattutto da fuori Trieste. I cataloghi sono andati esauriti ad un mese dalla chiusura della mostra. La città ha risposto con entusiasmo, anche agli eventi collaterali che abbiamo organizzato. Questi sono tutti elementi che ci portano a continuare.

Naturalmente le idee di progetto che condivido con Beatrice ci sono sempre, e non abbiamo mai abbandonato la ricerca. Ci piacerebbe ricominciare. Ma c’è tempo.

CF: Sogni nel cassetto? Quali altre progettualità avete in mente?

BM: Stiamo pensando a creare una linea di oggetti di nostra produzione. Aggiungerei tra i progetti: educare nostro figlio, anche ad amare il lavoro.

CF: Per arredare casa vostra a chi vi siete maggiormente ispirati?

BM: Abbiamo comprato un ampio appartamento in un vecchio palazzo. Entrambi amiamo il bianco ed il legno chiaro, che creano una sorta di contenitore neutro, dove aggiungere o togliere con libertà. Ma non per questo ci siamo ispirati allo stile nordico. Direi anzi che ad alcuni oggetti di design — soprattutto lampade — ed oggetti disegnati da noi — tavoli, sedie e cappa da cucina — amiamo affiancare oggetti trovati un po’ casualmente “per strada”. Ne deriva una casa rigorosa ma molto accogliente e sempre disposta ad accettare dei cambiamenti, come penso dovrebbero essere le case delle persone che si accorgono di avere bisogno all’improvviso di un mobile o di un colore ma non possono più permettersi di inserire altro perché la loro casa è troppo definita.

CF: C’è un oggetto o un mobile in particolare che desiderereste avere?

BM: Credo che amiamo tutti gli oggetti belli, e ce ne sono tantissimi. Se qualcuno deve trasferirsi e non sa più dove mettere il tavolo ovale di Saarinen…

CF: Che tipo di conflitti professionali si creano tra un architetto e un designer?

AB: Nel nostro caso conflitti professionali non ce ne sono, anzi il continuo confronto è utile. Il metodo progettuale che abbiamo è molto simile e per fortuna ci troviamo d’accordo quasi sempre sulle soluzioni progettuali. L’approccio più “architettonico” di Beatrice, con un occhio portato al volume complessivo, compensa e completa il mio, più attento per formazione ai particolari e ai dettagli “micro” degli oggetti.

BM: Io ho il difetto di essere molto critica, verso il mio lavoro ma anche verso quello degli altri, così quando Alessio mi chiede un parere su una cosa che ha progettato, il più delle volte io trovo i difetti. Dopo una prima arrabbiatura, Alessio modifica l’oggetto, riconoscendomi la correttezza della mia osservazione. È un procedimento molto faticoso perché lo applico soprattutto al mio lavoro e così, a mostra conclusa, penso ancora che forse avrei potuto ingrandire le scritte dei testi di Sottsass. Ma va bene per la prossima volta.

CF: Qual è stata, secondo voi, la creazione più geniale del Novecento e perché?

AB: Una creazione geniale è qualcosa che cambia per sempre i comportamenti generali. Qualcosa che si radica profondamente nella società e alla quale è impossibile rinunciare. Non credo che nessun oggetto di design possa rientrare in questo campo, pur essendoci stati moltissimi oggetti/capolavoro.

Credo che la creazione più geniale del ‘900 sia stato internet, che ha rivoluzionato i concetti stessi di tempo e spazio e che, nel bene e nel male, rappresenta la vera e totale libertà di comunicazione. Credo che sarebbe molto difficile per tutti dover, per qualche motivo, rinunciare alla rete. Se non sbaglio questa intervista comparirà su una rivista on line.

CF: Un oggetto da reinventare, invece, nel nostro secolo è…

AB: Credo che le invenzioni reali abbiano a che fare esclusivamente con il progresso tecnologico. Quindi le reali invenzioni sono attuate da scienziati ed ingegneri, ad un livello molto alto. Non penso che il designer debba porsi il compito di “inventare” oggetti nel senso stretto del termine. Credo piuttosto che, attraverso gli oggetti, il design debba dare un suggerimento per utilizzare le invenzioni. Credo che il reale compito del progettista sia “umanistico” piuttosto che tecnico. Un designer deve avere consapevolezza delle nuove frontiere tecnologiche ma il suo ruolo è quello di mediare tali tecnologie con la natura umana, che è complessa, mutevole e ancora, per certi versi, primitiva. Un grande designer, ipoteticamente, può essere quello che con onestà intellettuale decide di non progettare nulla, e propone questo “rifiuto” come modello di pensiero.

BM: C’è un bel libro di Giuliano Toraldo di Francia che si chiama proprio “Il rifiuto”. Alcune frasi [“Per salvarci non c’è che una cosa da fare. Ciascuno riprenda in mano le redini della propria vita. Rifiuti di essere imbonito, ricoperto di cose e di idee di altri”.] ci hanno ispirato anni fa nel pensare ad un oggetto che pochissimo aveva di invenzione o tanto meno di tecnologie.

Un oggetto allegorico, sicuramente non pensato per la produzione industriale, paradossalmente il nostro progetto che ha avuto più successo (la zattera, un letto in legno che include una struttura con una scaletta ed una postazione per sedersi sovrastante la parte centrale, nda).

Un oggetto allegorico, sicuramente non pensato per la produzione industriale, paradossalmente il nostro progetto che ha avuto più successo (la zattera, un letto in legno che include una struttura con una scaletta ed una postazione per sedersi sovrastante la parte centrale, nda).

CF: Qual è il progetto del quale siete più soddisfatti?

BM: È appunto il progetto del quale stavo parlando: il prototipo che abbiamo presentato a Promosedia nel 2004 e che abbiamo personalmente realizzato: un letto con seduta a circa 2 metri di altezza. È forse il progetto al quale sono più affezionata per la sua irrealizzabilità congenita. Pur essendo stato materialmente costruito, resta un oggetto puramente di fantasia; un oggetto che ha in se l’idea di salire e sedersi per guardare le cose da un altro punto di vista.

AB: Molti bei progetti sono rimasti a livello di prototipo, o sulla carta. Forse il progetto di cui sono più soddisfatto è la cappa da cucina “K”, del 2005, per un’azienda italiana che si chiama Barriviera Cappe. È un oggetto ironico e dissacrante, è piaciuto molto a tutti ed esprime un atteggiamento per me fondamentale: non prendersi mai troppo sul serio.