Degli inizi non si è mai contemporanei

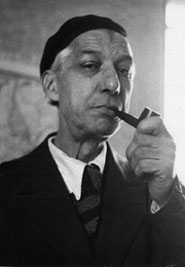

Guido Guglielmi

Il lavoro di revisione, richiestomi per la pubblicazione della mia tesi di laurea sul sito Fucine Mute (resa possibile da Christian Sinicco e Cristina Favento, che ringrazio), avviene a sei anni di distanza dalla discussione, tenutasi all’Università di Bologna il 28/11/2001. La vittoria del premio Montale per tesi di laurea nel 2002, qualche mese dopo la discussione, mi aveva aperto le porte per una possibile immediata pubblicazione, ma il mio compianto maestro, Guido Guglielmi, pur avendomi incoraggiato e sostenuto fino a quel momento come relatore della tesi, mi consigliò di aspettare qualche anno. Dovevo maturare, diceva, per eliminare dal lavoro certi slanci ingenui che a ventitre anni non avevo potuto evitare. Inoltre, nonostante Guglielmi ammirasse l’opera di Scataglini e avesse notato con favore le attenzioni crescenti rivoltegli da studiosi come Brevini e Segre, a suo parere egli sarebbe dovuto rimanere un poeta minore. E perciò m’impose di affrontare un altro argomento per la mia tesi di dottorato[1]. Di Scataglini non ho più avuto la possibilità di parlare con Guglielmi, perché qualche mese dopo la discussione della tesi di laurea è scomparso, lasciandomi pieno di dubbi, cavaliere di ventura nel feudale mondo accademico italiano. Gli anni sono passati, però, ed è giunto il momento di provare che il mio caro maestro per un verso aveva ragione e per l’altro torto. Eliminando le ingenuità dalla mia tesi, che in effetti mi si presentano evidenti rileggendola sulla soglia dei trent’anni, e aggiornando le parti più datate, non posso fare a meno di notare come gran parte della critica abbia ormai sancito la grandezza di Scataglini, incluso in varie antologie critiche che in questi anni di inizio 2000 hanno cercato di fare il punto sulla poesia italiana del secondo Novecento, come ad esempio quelle di E. Testa, Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Einaudi, Torino, 2005, D. Piccini, La poesia italiana dal 1960 a oggi, Milano, Rizzoli, 2005 e A. Bertoni, Trent’anni di Novecento. Libri di poesia e dintorni (1971-2000), Bologna, Book Editore, 2005. Cosciente della difficoltà di focalizzazione e discernimento che comporta per lo sguardo critico la vicinanza estrema del periodo indagato, so bene che l’inclusione antologica non determina la definitiva promozione di Scataglini a Grande Poeta del Novecento, per quel che possa significare questa definizione, ma indica comunque che gli studiosi hanno continuato ad occuparsi della poesia di Scataglini, considerandolo un poeta da non escludere affatto dal Canone. Possibile che tutti questi critici si siano sbagliati e Guglielmi avesse ragione a volere che Scataglini venisse accantonato come un minore? È difficilissimo cercare di ricostruire a distanza di così tanto tempo quel poco che ci siamo detti su Scataglini per risalire al perché della sua opzione emarginante, ma vale la pena ricordare che Guglielmi riteneva l’inserimento della poesia dialettale nel canone letterario italiano un “fenomeno singolare e significativo”, in quanto i poeti dialettali sono “autori di altra lingua rispetto a quella nazionale”[2]. Certi dialetti vanno in effetti considerati, come noto, lingue a se stanti con una propria fonetica, morfologia e sintassi. Ma questo non è il caso della lingua di Scataglini: innanzitutto la sua matrice, l’Anconetano, è strettamente imparentata con l’Italiano, come ho cercato di mostrare nel terzo capitolo della mia tesi, senza contare che l’esito linguistico finale a cui Scataglini approda nella sua poesia è una lingua letteraria modellata esteticamente con apporti dalla lingua letteraria del Duecento e l’abolizione dei tratti più marcati del vernacolo, una lingua assai più vicina quindi alla koiné gaddiana del Pasticciaccio, per fare un esempio tratto dalla storia della letteratura italiana, che ai versi del poeta vernacolare anconetano Duilo Scadali. Per Guglielmi “i dialetti, fatte le debite differenze, corrispondono alle lingue e culture ‘minori’ rivalutate dai Cultural Studies”[3]: Scataglini doveva, dunque, rimanere un minore perché “minore” era la sua lingua?

Il lavoro di revisione, richiestomi per la pubblicazione della mia tesi di laurea sul sito Fucine Mute (resa possibile da Christian Sinicco e Cristina Favento, che ringrazio), avviene a sei anni di distanza dalla discussione, tenutasi all’Università di Bologna il 28/11/2001. La vittoria del premio Montale per tesi di laurea nel 2002, qualche mese dopo la discussione, mi aveva aperto le porte per una possibile immediata pubblicazione, ma il mio compianto maestro, Guido Guglielmi, pur avendomi incoraggiato e sostenuto fino a quel momento come relatore della tesi, mi consigliò di aspettare qualche anno. Dovevo maturare, diceva, per eliminare dal lavoro certi slanci ingenui che a ventitre anni non avevo potuto evitare. Inoltre, nonostante Guglielmi ammirasse l’opera di Scataglini e avesse notato con favore le attenzioni crescenti rivoltegli da studiosi come Brevini e Segre, a suo parere egli sarebbe dovuto rimanere un poeta minore. E perciò m’impose di affrontare un altro argomento per la mia tesi di dottorato[1]. Di Scataglini non ho più avuto la possibilità di parlare con Guglielmi, perché qualche mese dopo la discussione della tesi di laurea è scomparso, lasciandomi pieno di dubbi, cavaliere di ventura nel feudale mondo accademico italiano. Gli anni sono passati, però, ed è giunto il momento di provare che il mio caro maestro per un verso aveva ragione e per l’altro torto. Eliminando le ingenuità dalla mia tesi, che in effetti mi si presentano evidenti rileggendola sulla soglia dei trent’anni, e aggiornando le parti più datate, non posso fare a meno di notare come gran parte della critica abbia ormai sancito la grandezza di Scataglini, incluso in varie antologie critiche che in questi anni di inizio 2000 hanno cercato di fare il punto sulla poesia italiana del secondo Novecento, come ad esempio quelle di E. Testa, Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Einaudi, Torino, 2005, D. Piccini, La poesia italiana dal 1960 a oggi, Milano, Rizzoli, 2005 e A. Bertoni, Trent’anni di Novecento. Libri di poesia e dintorni (1971-2000), Bologna, Book Editore, 2005. Cosciente della difficoltà di focalizzazione e discernimento che comporta per lo sguardo critico la vicinanza estrema del periodo indagato, so bene che l’inclusione antologica non determina la definitiva promozione di Scataglini a Grande Poeta del Novecento, per quel che possa significare questa definizione, ma indica comunque che gli studiosi hanno continuato ad occuparsi della poesia di Scataglini, considerandolo un poeta da non escludere affatto dal Canone. Possibile che tutti questi critici si siano sbagliati e Guglielmi avesse ragione a volere che Scataglini venisse accantonato come un minore? È difficilissimo cercare di ricostruire a distanza di così tanto tempo quel poco che ci siamo detti su Scataglini per risalire al perché della sua opzione emarginante, ma vale la pena ricordare che Guglielmi riteneva l’inserimento della poesia dialettale nel canone letterario italiano un “fenomeno singolare e significativo”, in quanto i poeti dialettali sono “autori di altra lingua rispetto a quella nazionale”[2]. Certi dialetti vanno in effetti considerati, come noto, lingue a se stanti con una propria fonetica, morfologia e sintassi. Ma questo non è il caso della lingua di Scataglini: innanzitutto la sua matrice, l’Anconetano, è strettamente imparentata con l’Italiano, come ho cercato di mostrare nel terzo capitolo della mia tesi, senza contare che l’esito linguistico finale a cui Scataglini approda nella sua poesia è una lingua letteraria modellata esteticamente con apporti dalla lingua letteraria del Duecento e l’abolizione dei tratti più marcati del vernacolo, una lingua assai più vicina quindi alla koiné gaddiana del Pasticciaccio, per fare un esempio tratto dalla storia della letteratura italiana, che ai versi del poeta vernacolare anconetano Duilo Scadali. Per Guglielmi “i dialetti, fatte le debite differenze, corrispondono alle lingue e culture ‘minori’ rivalutate dai Cultural Studies”[3]: Scataglini doveva, dunque, rimanere un minore perché “minore” era la sua lingua?

Spero che questo mio lavoro, ancor più dopo la revisione, possa smentire il giudizio inappellabile del mio maestro, contribuendo a far conoscere meglio un poeta che ha fatto della minorità la sua grandezza.

Introduzione

Scopo della ricerca sintetizzata nella pagine che seguono è quello di individuare l’esatta genesi, la natura e la qualità della lingua d’autore di Franco Scataglini.

Per realizzarlo ho cominciato con il domandarmi come il poeta sia pervenuto dall’italiano “post-ermetico” (Raffaeli) della sua plaquette d’esordio Echi (1950) a una “sorta di variante preziosa e sperimentale, pigmentata, della lingua letteraria” (Mengaldo), ovvero al “dialetto” stilizzato delle opere successive, grazie al quale Scataglini ha ottenuto il definitivo riconoscimento da parte della critica e dell’elitario pubblico della poesia contemporanea.

Per realizzarlo ho cominciato con il domandarmi come il poeta sia pervenuto dall’italiano “post-ermetico” (Raffaeli) della sua plaquette d’esordio Echi (1950) a una “sorta di variante preziosa e sperimentale, pigmentata, della lingua letteraria” (Mengaldo), ovvero al “dialetto” stilizzato delle opere successive, grazie al quale Scataglini ha ottenuto il definitivo riconoscimento da parte della critica e dell’elitario pubblico della poesia contemporanea.

Ho dovuto scandagliare l’intera opera in versi per tracciare le coordinate di quel trapasso, ho dovuto ricercare nel laboratorio del poeta (tra dichiarazioni di poetica, interviste, scartafacci, ecc.) le bozze, i piani teorici che hanno condotto alla definitiva realizzazione, alla “maravigliosa macchina” linguistica di E per un frutto piace tutto un orto (1973), So’ rimaso la spina (1977), Carta laniena (1982), Rimario agontano (1987), sintesi delle precedenti raccolte a cui il poeta ha voluto aggiungere la sezione Laudario, formata da poesie scritte tra il 1982 e il 1986; e del poema La rosa (1992)[4].

Per valutare esattamente la fisionomia dell’opera di Franco Scataglini all’interno del panorama poetico italiano del secondo Novecento, ho pensato fosse utile tracciare un breve profilo storico-culturale che inquadrasse il cammino dell’autore verso il linguaggio poetico nel più vasto orizzonte di dibattiti e realizzazioni originali che hanno segnato la seconda metà del secolo passato.

Perché poi l’opera in versi di un cosiddetto “dialettale” non sia considerata soltanto a partire “dalla linguistica per finire con la sociologia”, come denunciava lo stesso Scataglini in un’intervista rilasciata per «clanDestino», anno V, n. 4, ma si pregi anche di una analisi estetica, ho analizzato la poesia di Scataglini nella sua manifestazione linguistica, a partire dai presupposti di poetica alla base dell’opera, per scoprire in che modo e fino a che punto essi siano stati realizzati.

Due parole infine sul titolo: Un poeta neovolgare è ispirato ad un saggio di Gianni D’Elia del 1989, pubblicato sul numero 9 di Lengua», e intitolato appunto Un poeta in neovolgare. La sottile ma sostanziale differenza tra le due formule è tutta contenuta nella diversa assegnazione del termine neovolgare: D’Elia lo riferisce alla lingua di Scataglini, io al poeta stesso, come spiego approfonditamente nel par. 3, cap. III.

Sicuro che la figura di questo autore periferico, con la sua lingua così difficile da definire e la sua originale poetica, potrà inquietare non poco il mondo della letteratura italiana negli anni futuri, mi auguro che il mio lavoro serva in qualche modo quale stimolo alla sua lettura e quale contributo alla sua comprensione.

Moltissime volte anzi la più parte si prende l’amor della gloria per l’amor della patria. P [er] e [sempio] si attribuisce a questo la costanza dei greci alle termopile, il fatto d’Attilio Regolo (se è vero) ec. ec. le quali furono puri effetti dell’amor della gloria, cioè dell’amor proprio immediato ed evidente, non trasformato ec. Il gran mobile degli antichi popoli era la gloria che si prometteva a chi si sacrificava per la patria, e la vergogna a chi ricusava questo sacrifizio, e però come i maomettani si espongono alla morte, anzi la cercano per la speranza del paradiso che gliene viene secondo la loro opinione, così gli antichi per la speranza, anzi certezza della gloria cercavano la morte i patimenti ec. ed è evidente che così facendo erano spinti da amor di se stessi e non della patria.

Giacomo Leopardi, Zibaldone, [67-68].

Il contesto

Franco Scataglini esordisce come poeta all’età di vent’anni, con una plaquette di versi di stampo “post-ermetico”, intitolata significativamente Echi, stampata grazie ai soldi di uno zio d’America, presso lo Stabilimento Tipografico S.E.V.A nel 1950. L’immaturità del tentativo è testimoniata dagli oltre vent’anni trascorsi tra questa e la successiva opera, E per un frutto piace tutto un orto (1973), ma soprattutto dal radicale mutamento di linguaggio sopravvenuto — dall’italiano, pieno di “echi” letterari appunto, al dialetto periferico della sua città, Ancona, al contrario poverissimo di tradizione letteraria, non soltanto popolare.

Questo radicale mutamento spinge a chiedersi cosa ci fosse prima di esso, perché solo così potremmo capire veramente ciò che ci interessa, il dopo.

Il “nuovo”

Scataglini pubblica la sua prima raccolta di poesie nel 1950, cioè in un periodo caratterizzato storicamente dal fervore della ricostruzione e, in campo culturale, dall’intensa attività di discussione ed elaborazione teorica del nuovo.

Vittorini con la fondazione del Politecnico (1945) ha appena avviato il dibattito sulla “nuova cultura”, una cultura che si impegni a liberare l’uomo dalla miseria e dallo sfruttamento, che acquisti finalmente “potere” di trasformazione sulla realtà esistente.

I poeti, dal canto loro, si volgono al superamento dell’ermetismo: nel ‘46, come ci fa notare Mengaldo nella sua Introduzione ai Poeti italiani del Novecento [5], esce Foglio di via, “opera di acerba ma anche robusta novità” con cui Franco Fortini cerca di “superare o aggirare la koiné ermetica”[6] e nel ‘47 Vittorio Sereni pubblica Diario di Algeria, “insieme punto d’arrivo e superamento dell’ermetismo”[7], in quanto presa di coscienza, da parte del poeta lombardo, di una realtà storica, da cui ci si sente ancora “assenti”, ma con cui è giunto il momento di confrontarsi; anche se poi, “a conti fatti”, un vero superamento dell’ermetismo si avrà soltanto “un decennio più tardi”[8] con, dalla parte dell’eversione, Laborintus di Edoardo Sanguineti (1956) e dall’altra, stavolta in termini di evoluzione, Onore del vero di Mario Luzi (1957).

I poeti, dal canto loro, si volgono al superamento dell’ermetismo: nel ‘46, come ci fa notare Mengaldo nella sua Introduzione ai Poeti italiani del Novecento [5], esce Foglio di via, “opera di acerba ma anche robusta novità” con cui Franco Fortini cerca di “superare o aggirare la koiné ermetica”[6] e nel ‘47 Vittorio Sereni pubblica Diario di Algeria, “insieme punto d’arrivo e superamento dell’ermetismo”[7], in quanto presa di coscienza, da parte del poeta lombardo, di una realtà storica, da cui ci si sente ancora “assenti”, ma con cui è giunto il momento di confrontarsi; anche se poi, “a conti fatti”, un vero superamento dell’ermetismo si avrà soltanto “un decennio più tardi”[8] con, dalla parte dell’eversione, Laborintus di Edoardo Sanguineti (1956) e dall’altra, stavolta in termini di evoluzione, Onore del vero di Mario Luzi (1957).

Il Neorealismo, nel frattempo, si era imposto con registi cinematografici come Roberto Rossellini e Vittorio De Sica e romanzieri come Carlo Levi e Domenico Rea. In letteratura, però, “il neorealismo rilancia un’idea tutto sommato ottocentesca del dialetto come documento di realtà, inibendo le esperienze liriche e soggettivistiche avviate dalla nuova poesia (Marin, Pasolini, Guerra, ecc.)”[9].

Più in generale, il ruolo dell’intellettuale muta: si acquista una “nuova” coscienza del suo compito nella società.

Il post-ermetismo iniziale

Pur da una posizione assolutamente periferica possiamo dire che Scataglini partecipa, più o meno direttamente, a questa temperie generale. Quanto al superamento dell’ermetismo, allo stampo “post- ermetico” delle sue prime poesie, possiamo considerare esemplificativi i versi finali di Non mi resta più nulla (“l’oroscopo che tenta abbagli e baleni/ ignaro/ della sua demenza”, E: 27), presi a testimonianza dallo Scataglini stesso in una conversazione video-registrata del 1994, a cura di S. Meldolesi, intitolata Lingua e Cuore (E: 13-16), in cui il poeta dichiara di essere stato già a quel tempo consapevole “che ogni prospettiva metafisica era perduta, che tutto quello che parlava il linguaggio dell’alterità, dell’invisibile era soltanto un oroscopo che mormora, che dice il nulla, cioè la propria totale insignificanza”. Non sappiamo, però, se quei versi pubblicati a vent’anni, così debitori della lettura di Montale e dei simbolisti francesi (scoperti nell’antologia di Marcel Raymond Da Baudelaire al surrealismo), testimoniassero la consapevolezza di una condizione “post-ermetica”, irrimediabilmente priva di fiducia nel potere “medianico” della parola, o piuttosto il sentimento di una insufficienza tutta individuale.

Fatto sta che nella sua prima e unica raccolta in lingua Scataglini si dimostra incapace di affrancarsi dalla tradizione, più o meno recente, come invece stavano tentando di fare i Sereni, i Fortini, ecc. Costretto com’era, suo malgrado, a fare il verso a una corrente poetica ormai isterilita, Scataglini impiegò vent’anni della sua vita ad affinare gli strumenti espressivi e approfondire la sua conoscenza della letteratura e del mondo. Un arco di tempo ragionevolmente consistente, vista la sua condizione socio-culturale di partenza.

L’impegno politico

Un’adesione più certa è quella alla realtà politica cittadina e nazionale dell’immediato secondo dopoguerra: Scataglini militò prima nelle file del Partito Repubblicano, poi in una “Terza lista” anconetana apparentata con quella del PSI- PCI. La sua carica di giovane intellettuale lo spinse addirittura ad un viaggio in URSS, assieme ad altri giovani intellettuali, tra i quali anche Italo Calvino, nel 1951. La coscienza di questo giovane con alle spalle soltanto un biennio di scuole industriali è dunque vigile e sente l’ansia di trasformazione che anima gran parte della sinistra del tempo. Forse è proprio l’intensità di questa partecipazione e delle speranze ad essa legate che ha determinato, una volta a contatto con il “socialismo reale”, la grande delusione (“Vedevo el comunismo/ che sognavo e non era”, S: 101), e il conseguente abbandono provvisorio delle posizioni marxiste, con il successivo avvicinamento ai “comitati civici” di Luigi Gedda.

L’impegno politico poco a poco scemò, ma la riflessione sul marxismo e i suoi possibili sviluppi non venne affatto meno. Scataglini legge Minima Moralia di Adorno, ne viene folgorato. Ecco allora un altro aspetto della realtà storico-culturale del tempo (Minima Moralia viene tradotto in italiano da Renato Solmi nel 1954, per la Einaudi), a cui questo poeta “periferico” non rimane affatto estraneo. Le posizioni nichiliste, profondamente critiche nei confronti del “socialismo reale” (sono gli anni, non lo dimentichiamo, del Rapporto Kruscev, dei fatti di Ungheria e Polonia), oltre che, naturalmente, nei confronti del Capitalismo imperante, proprie di Adorno e della Scuola di Francoforte, rispondono perfettamente alla maturata sensibilità dello stesso Scataglini.

L’impegno politico poco a poco scemò, ma la riflessione sul marxismo e i suoi possibili sviluppi non venne affatto meno. Scataglini legge Minima Moralia di Adorno, ne viene folgorato. Ecco allora un altro aspetto della realtà storico-culturale del tempo (Minima Moralia viene tradotto in italiano da Renato Solmi nel 1954, per la Einaudi), a cui questo poeta “periferico” non rimane affatto estraneo. Le posizioni nichiliste, profondamente critiche nei confronti del “socialismo reale” (sono gli anni, non lo dimentichiamo, del Rapporto Kruscev, dei fatti di Ungheria e Polonia), oltre che, naturalmente, nei confronti del Capitalismo imperante, proprie di Adorno e della Scuola di Francoforte, rispondono perfettamente alla maturata sensibilità dello stesso Scataglini.

Egli, inoltre, è consapevole del destino di marginalità e di oblio a cui sono sottoposti gli umili: sa per esperienza che “la lingua proletaria è dettata dalla fame. Il povero biascica le parole per saziarsi di esse”; che “egli [il povero] attende dal loro spirito oggettivo il valido nutrimento che la società gli rifiuta: e fa la voce grossa, arrotondando la bocca che non ha nulla da mordere” e ” strazia la lingua, straziando il corpo che non gli è dato di amare”, come afferma Adorno (Minima moralia,aforisma 65); come sa, del resto, che “la storia finora è stata scritta dal punto di vista del vincitore e deve essere scritta da quello dei vinti”, come ricorda Adorno citando Benjamin, nell’aforisma 98 intitolato Eredità, tanto caro a Scataglini.

Tutto ciò, come vedremo meglio nel capitolo dedicato alla Poetica, spingerà l’autore ad adottare il dialetto della propria città non supinamente (“Nulla di più reazionario che contrapporre i dialetti popolari alla lingua”, intimava Adorno all’inizio del citato aforisma 65), facendone piuttosto una “sorta di variante preziosa e sperimentale, pigmentata, della lingua letteraria”[10].

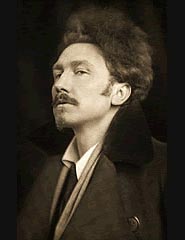

Pasolini e la poesia dialettale del Novecento

Ma all’adozione del dialetto come base di partenza per la costruzione della sua lingua poetica Scataglini fu spinto soprattutto dall’essersi accorto, grazie alla lettura di Pasolini e Pound, della dimensione storica del vernacolo anconetano, grazie alle profonde consonanze “foniche” con la lingua poetica del Duecento, che peraltro nel 1960 conosceva una nuova edizione, aggiornata filologicamente, ad opera di Gianfranco Contini. Stiamo parlando del fondamentale Poeti del Duecento, il quale assieme al saggio di Pound Lo Spirito romanzo, tradotto da Vallecchi nel 1959, e alle poesie casarsesi di Pasolini ha fornito a Scataglini la fonte principale per la sua riflessione e attività poetica matura: “gli anni ‘50”, dichiarò in un’intervista pubblicata su Diverse Lingue, “sono stati contrassegnati da queste due presenze: Pound e Pasolini”[11].

Poesie a Casarsa era uscito presso la Libreria Antiquaria bolognese di Mario Landi nel 1942 e La meglio gioventù che presentava una ripresa di quel gruppo di testi, nel 1954, presso Sansoni. L’importanza che Pasolini ha avuto nella poesia dialettale del secondo Novecento è testimoniata dallo stesso Scataglini: “grosso modo la spaccatura si verifica in Italia attorno agli anni Cinquanta, quando compaiono le poesie casarsesi di Pasolini”: la “lotta per arrivare alla propria cifra di individualità” non sarà più condotta “dentro la convenzione”, come accade “in un’epoca di convenzioni stabili”, “Pasolini non è già più un poeta dialettale; porta con sé l’idea, sebbene implicita, di una rottura delle convenzioni […] Compiranno un’operazione uguale e contraria i Novissimi alla ricerca di una lingua tecnologica”; e ancora: “è come se la lingua letteraria […] non fosse possibile”[12].

Al Pasolini delle Poesie a Casarsa è in effetti riconosciuto il ruolo di fondatore di una nuova stagione poetica: egli, come i poeti della Neoavanguardia, dimostrò una radicale volontà di rinnovamento linguistico, sebbene le posizioni e gli esiti dell’uno e dell’altra siano radicalmente diversi. La poetica, che l’esperimento pasoliniano sottende, è in effetti ancora fortemente condizionata dal Simbolismo, mentre la Neoavanguardia vorrebbe programmaticamente rompere con la tradizione.

A proposito di “rottura delle convenzioni” da parte di Pasolini, bisogna inoltre precisare che la convenzione, nel caso della poesia dialettale, a cui credo si riferisse Scataglini, ha sempre voluto che essa fosse concentrata per la maggiore e miglior parte nei grandi centri metropolitani (Napoli, Roma, Milano ecc.) e che al dialetto parlato in quei centri ci si attenesse fedelmente. La novità in questo caso è rappresentata da poeti, come Pasolini appunto e i dialettali venuti dopo di lui o comunque da lui fatti conoscere, che scelgono un dialetto marginale, spesso privo di tradizione letteraria, com’è il casarsese stesso (scriveva Mario Chiesa: “il fatto caratteristico dell’ultima grande poesia in dialetto resta quello di collocarsi al di fuori delle tradizioni dialettali”[13]).

Il vero spartiacque “fra la poesia dialettale dei primi decenni del secolo […] e quella più recente che ha visto l’affacciarsi alla poesia […] di dialetti marginali” dev’essere riconosciuto però in Biagio Marin, “anche se della peculiarità del suo mezzo” egli si dimostra “poco cosciente”[14].

Per primo Marin si serve di una varietà dialettale isolata (nel suo caso quella di Grado) e le conferisce piena dignità poetica, quando nel 1912 pubblica presso la Tipografia sociale di Gorizia Fiuri de tapo. È pur sempre stato Pasolini, però, a far conoscere alla critica più accreditata Marin, inserendolo nella sua antologia dei dialettali (Poesia dialettale del Novecento, P.P. Pasolini-M. Dell’Arco, Parma, Guanda, 1952 — antologia importante perché è soltanto a partire da questa che tra i dialettali si diffonde una “vera coscienza interregionale”[15]. La centralità di Pasolini nell’evoluzione della poesia dialettale non può, dunque, assolutamente essere messa in discussione.

Quando Scataglini afferma, inoltre, che “in Pasolini ritrovavo quel senso di identificazione al destino degli esclusi che io recavo in me”[16], non fece altro che riconoscere alla sua poesia ciò che Mengaldo attribuisce alla “migliore parte della lirica in dialetto del Novecento” (Loi, Baldini, ecc.): l’essere cioè “anche un fenomeno di resistenza e di reazione ai modelli egemonici della coeva poesia in lingua e alla loro base culturale e ideologica: attraverso il quale possono affiorare […] i contenuti di una cultura ‘diversa’ propria del mondo emarginato che in tale parlata si esprime e di quella che potremmo chiamare la sua anti-storia o non storia”[17].

Altra caratteristica che si ritrova in Pasolini, oltre che in molti dei maggiori dialettali del Novecento, è la distanza esistente tra il luogo d’origine del dialetto e il luogo dove si svolge, inizialmente (Giotti, Marin, Guerra, lo stesso Pasolini) o addirittura tutta (Noventa, Pierro), l’attività poetica. Ciò è legato, direttamente o indirettamente, a un’esigenza, pur essa diffusa nei più avvertiti dialettali, di porre tra sé e il proprio dialetto una “distanza” appunto, “sottraendolo così alla sua condizione naturale di strumento d’uso generalizzato e quotidiano e mirando a ‘specializzarlo’ come lingua poetica”[18].

Da “lingua della realtà” il dialetto passa, infatti, nel corso del Novecento, ad essere trattato come vera e propria “lingua della poesia”, non più intesa cioè, alla maniera ottocentesca, “realista”, come uno strumento di mimesi linguistica della realtà sociale, ma come mezzo, al pari delle lingue nazionali, per esprimere la propria individualità poetica.

Si potrebbe citare a questo proposito, il famoso aneddoto che ha per protagonista Virgilio Giotti. Il colto poeta triestino, racconta Pasolini, una volta fu interrogato sul perché si ostinasse a conversare in Italiano, piuttosto che nel suo amato dialetto, ed egli rispose significativamente che non si può usare per i rapporti d’ogni giorno la “lingua della poesia”[19].

Si potrebbe citare a questo proposito, il famoso aneddoto che ha per protagonista Virgilio Giotti. Il colto poeta triestino, racconta Pasolini, una volta fu interrogato sul perché si ostinasse a conversare in Italiano, piuttosto che nel suo amato dialetto, ed egli rispose significativamente che non si può usare per i rapporti d’ogni giorno la “lingua della poesia”[19].

Queste sono alcune delle caratteristiche generali della migliore poesia dialettale del secondo Novecento, le quali si ritrovano naturalmente anche in Scataglini. Il dialetto da cui egli parte è, infatti, sicuramente “periferico”, ma ciò che ne risulta alla fine non è la semplice trasposizione scritta del vernacolo anconetano, quanto piuttosto una “lingua d’autore”[20], “lingua della poesia” quindi per eccellenza. E anche la poesia di Scataglini è sicuramente frutto di “resistenza e reazione ai modelli egemonici della coeva poesia in lingua e alla loro base culturale e ideologica”, come tutta la parte “migliore della poesia in dialetto del Novecento”: “l’assunzione del dialetto è connessa ad una segreta identificazione della mia vicenda di intellettuale solitario ed isolato con quella degli uomini che vengono posti ai margini della storia”[21].

La lingua poetica di Scataglini ricorda dunque l’Anconetano solo nella morfologia e nella fonetica, quindi nelle “sonorità”, ma proprio attraverso quelle egli risale “a somiglianze originarie”: i suoi “modelli sono duecenteschi”[22].

Anche questo fattore si ritrova già nel Pasolini casarsese, il quale guardava alla poesia trobadorica, facendola oggetto di frequenti rimandi, tanto che Scataglini potrà dire: “nel friulano di Pasolini, per quanto riguarda la musicalità dei suoi versi, vedevo riemergere i tratti non sopiti di quella tradizione”[23].

Pound, Contini e il mito delle origini romanze

Qui entra in gioco il mito delle origini romanze, che Scataglini dichiarò di aver ereditato direttamente da Pound, da colui cioè che pubblicando nel 1910 The Spirit of Romance, aveva contribuito a riportare definitivamente in auge la poesia italiana e provenzale dell’XII e XIII secolo, continuando la riscoperta della poesia trobadorica inaugurata all’inizio dell’800 dal movimento romantico, dagli Schlegel, da Tieck e J. Grimm, ma soprattutto da Raynouard, considerato il padre della filologia romanza proprio per i suoi studi sulla poesia provenzale, e da Friedrich Diez, suo erede, nonché autentico fondatore della filologia romanza moderna (Raynouard era ancora convinto che il Provenzale fosse una fase intermedia tra il latino e le lingue romanze moderne).

“In Pound scoprivo tutta la tradizione romanza della poesia italiana, dai Provenzali a Dante e ai poeti del ‘suo circolo’”, afferma Scataglini, il quale arriverò a chiedersi “se ciò che diciamo oggi poesia neodialettale non abbia messo radice in quel tempo [gli anni ‘50 “segnati da Pound e Pasolini”] attraversando, in incubazione, tutti gli anni ‘60, quando imperverseranno gli autori che di Pound avranno accolto soltanto la lezione cosmopolita”[24]. Stando a Brevini sembrerebbe di sì: “la suggestione dei provenzali è giunta di solito ai dialettali attraverso Pound, che aveva riletto gli autori delle origini romanze sottolineando gli aspetti tecnici più che gli spessori storici. ‘I trovatori e Dante, come Apuleio, cercano tutti di raffinare o di ornare il volgare’[25]. Come quei ‘fabbri del parlar materno’, anche i nuovi poeti, suggestionati dal mito delle origini romanze, si compiacciono di condurre sulla soglia della scrittura gli idiomi delle loro origini, lingue materne di solito prive di tradizione letteraria e quindi dotate di un’intatta potenzialità semantica”[26].

Il libro di Ezra Pound si differenziava dai classici repertori di trovatori e poeti italiani del Duecento, redatti fino a quel momento da eruditi e filologi, per un approccio per così dire “estetico” alla poesia del Duecento (non mancando mai, perciò, di tradire la poetica dell’autore stesso): “l’arte è un fluido […] non è dissimile da un fiume […] Il colore dell’acqua dipende dalle sostanze che compongono il letto […] Lo scienziato si occupa di tutte quelle cose, ma l’artista si occupa di ciò che scorre”[27] e ancora “non è cosa nuova porre Arnaut [Daniel] tra i grandi maestri, anche se questo giudizio è stato fuori moda per circa 500 anni, principalmente […] perché i poeti non conoscevano la sua lingua e perché gli eruditi non hanno mai saputo nulla di poesia”[28]; “come nella poesia greca, o meglio come in ogni poesia toccante, la semplicità del verso esige che il lettore completi i particolari, che ne cristallizzi la bellezza implicita”[29]. Sì capisce così come per un poeta, specialmente se avverso alla cultura accademica come spesso è quello neodialettale, risultasse molto più stimolante la lettura del libro di Pound, che non la Chrestomathie provençale (1868; sesta e ultima edizione 1904, rivista da Koschwitz) di Karl Bartsch (“per decenni il ‘manuale’ che introduce i trovatori in tutte le università europee”[30]).

Il libro di Ezra Pound si differenziava dai classici repertori di trovatori e poeti italiani del Duecento, redatti fino a quel momento da eruditi e filologi, per un approccio per così dire “estetico” alla poesia del Duecento (non mancando mai, perciò, di tradire la poetica dell’autore stesso): “l’arte è un fluido […] non è dissimile da un fiume […] Il colore dell’acqua dipende dalle sostanze che compongono il letto […] Lo scienziato si occupa di tutte quelle cose, ma l’artista si occupa di ciò che scorre”[27] e ancora “non è cosa nuova porre Arnaut [Daniel] tra i grandi maestri, anche se questo giudizio è stato fuori moda per circa 500 anni, principalmente […] perché i poeti non conoscevano la sua lingua e perché gli eruditi non hanno mai saputo nulla di poesia”[28]; “come nella poesia greca, o meglio come in ogni poesia toccante, la semplicità del verso esige che il lettore completi i particolari, che ne cristallizzi la bellezza implicita”[29]. Sì capisce così come per un poeta, specialmente se avverso alla cultura accademica come spesso è quello neodialettale, risultasse molto più stimolante la lettura del libro di Pound, che non la Chrestomathie provençale (1868; sesta e ultima edizione 1904, rivista da Koschwitz) di Karl Bartsch (“per decenni il ‘manuale’ che introduce i trovatori in tutte le università europee”[30]).

Per capire l’importanza che gli autori analizzati da Pound ne Lo Spirito romanzo hanno avuto poi per Scataglini basterà citare questa dichiarazione: “Mi portavo il libretto di Rudel con me quando lavoravo di notte alle ‘Raccomandate’ di Posta-Ferrovia”; prima ancora aveva affermato: “amo Rudel come se fosse qui […] colui che ‘fez de leis mains vers ab bon sons, ab paubres motz’: fece delle belle melodie con povere parole. È ciò che ho cercato di fare con il mio anconetano, quali che siano gli esiti”[31]. La “vida” di Rudel (ce lo ricorda Mario Mancini), da cui è tratta la famosa frase citata da Scataglini, è una delle “scene”, assieme alla “lauzeta” di Bernart di Vertadorn (di “Can vei la lauzeta mover”), “tra le più famose e vulgate di tutta la letteratura trobadorica”[32]; e proprio la figura di Rudello, così simile a quella di Tristano, fu quella maggiormente ripresa dai cultori del mito delle origini romanze, Uhland, Heine, Browning, Swinburne, compreso il nostro Carducci (vedi il suo Jaufré Rudel, 1888). Va rilevato in margine che un attento esame delle citazioni di versi provenzali fatte da Scataglini nell’intervista succitata, condotto mettendo a confronto queste ultime con quelle contenute nel libro di Pound, testimonia che sono esattamente le stesse: un’altra conferma del ruolo giocato da questo aureo libretto nella formazione di Scataglini.

Da una parte, dunque, Pasolini che fornisce un esempio pratico di come si può far poesia “alta” in dialetto, dall’altra Pound che fa scoprire le origini “nobili” di quella stessa poesia, le quali per un verso servono a legittimare agli occhi di un autodidatta, qual è sempre stato Scataglini, le proprie sperimentazioni, per altri versi gli indicano la strada per innalzarle, per sottrarle al destino di marginalità a cui sembravano irrimediabilmente condannate.

A riscoprire il valore “estetico” e soprattutto linguistico della poesia dialettale in Italia, a darle autorevole certificazione, fu prima di tutti Gianfranco Contini (il quale peraltro, bisogna dirlo, disdegnava il “semi-accademico antifilologico” Pound, nutrendo per lui “fastidio ideologico e sospetti estetici”[33]; il che indica l’eterogeneità degli influssi esercitati sulla poesia dialettale contemporanea).

Fu lui, ad esempio, a promuovere Pasolini, recensendo il suo giovanile esperimento dialettale, nel «Corriere del Ticino» del 24 aprile 1943, con queste parole: “la prima accessione della letteratura ‘dialettale’ all’aura della poesia d’oggi, e per tanto una modificazione in profondità di quell’attributo”[34]. Fu lui ancora a mettere in dubbio, nell’introduzione a I Bu di Tonino Guerra (Milano, Rizzoli, 1972), la idoneità critica della categoria “poesia dialettale”, altrettanto valida, stando alle sue parole, di quella di “poesia femminile”, conferendole così certificato di legittima cittadinanza nella letteratura italiana. Il termine “dialettale”, al limite, potrebbe servire, aggiunge sarcasticamente, per contrassegnare tutto ciò che sta tra Valery, Pessoa ecc. da una parte, e Proust, Joyce, da noi Gadda e Pizzuto, dall’altra. Nella sua Letteratura dell’Italia unita, lo ricordiamo, si potevano del resto trovare già antologizzati Giotti, Pasolini, Guerra e Pierro.

Fu lui, ad esempio, a promuovere Pasolini, recensendo il suo giovanile esperimento dialettale, nel «Corriere del Ticino» del 24 aprile 1943, con queste parole: “la prima accessione della letteratura ‘dialettale’ all’aura della poesia d’oggi, e per tanto una modificazione in profondità di quell’attributo”[34]. Fu lui ancora a mettere in dubbio, nell’introduzione a I Bu di Tonino Guerra (Milano, Rizzoli, 1972), la idoneità critica della categoria “poesia dialettale”, altrettanto valida, stando alle sue parole, di quella di “poesia femminile”, conferendole così certificato di legittima cittadinanza nella letteratura italiana. Il termine “dialettale”, al limite, potrebbe servire, aggiunge sarcasticamente, per contrassegnare tutto ciò che sta tra Valery, Pessoa ecc. da una parte, e Proust, Joyce, da noi Gadda e Pizzuto, dall’altra. Nella sua Letteratura dell’Italia unita, lo ricordiamo, si potevano del resto trovare già antologizzati Giotti, Pasolini, Guerra e Pierro.

Questo “bisogno di sfumare i tratti oppositivi”, secondo Brevini, “andrà di conserva con il procedere di una poesia che di fatto ridurrà progressivamente tali tratti, fino a occupare gli stessi spazi della poesia in lingua”[35]. Fino cioè, aggiungerei, ai quei metaplasmi dell’Italiano che costituiscono la lingua poetica di Scataglini. Citiamo per esteso, a questo proposito, l’affermazione di Mengaldo più volte accennata: “I più [tra i poeti dialettali] traggono profitto, come si capisce, dalla tensione che nasce dalla distanza stessa fra dialetto e lingua; ma l’anconitano Franco Scataglini, lavorando in modo alacre ed eccellente su una parlata così prossima all’italiano, ne cava una sorta di variante preziosa, pigmentata della lingua letteraria”[36]. Più avanti ne discuteremo approfonditamente.

Infine, per quanto riguarda la promozione della poesia dialettale del secondo Novecento, bisogna ricordare l’attività di altri filologi e linguisti italiani, come Dante Isella (sua è, ad esempio, l’edizione critica delle poesie di Delio Tessa, L’è el dì di Mort, alegher! De là del mur e altre liriche, Torino, Einaudi, 1985), Cesare Segre (il quale ha curato la prefazione a La rosa dello stesso Scataglini), i già citati Pier Vincenzo Mengaldo e Franco Brevini, i quali, da una parte, hanno svolto un’azione di incoraggiamento e supporto alla produzione poetica dialettale degli ultimi quarant’anni, dall’altra, è proprio il caso di dirlo, rappresentano loro stessi buona parte del pubblico a cui tale produzione è destinata, richiedendo, per essere intesa oltre i confini linguistici di riferimento, specifiche conoscenze glottologiche.

Per tornare a Gianfranco Contini, non fu importante per i poeti dialettali contemporanei soltanto la sua attività di critico militante, ma anche quella di filologo accademico, riscopritore della poesia delle origini. La sua straordinaria riedizione de I poeti del Duecento non fu importante, naturalmente, solo per i dialettali, bensì fu “l’avvenimento letterario più importante dell’ultimo scorcio del 1960″[37]: “il volume contiene quasi tutto ciò che conta della nostra poesia, dalle origini del volgare al tramonto dello stilnovo […] la messa a punto, con un massimo di fruibilità, dei migliori risultati acquisiti dai predecessori […] ha mostrato, e reso, possibile un ulteriore, decisivo avanzamento, che porta a quote difficilmente superabili la nostra filologia”[38]. In quest’opera si riflette, anche ad una prima lettura, tutta la verità intrinseca del mito delle origini romanze. La verginità della parola, la sua forza fatica e la virtù demiurgica dei duecenteschi “fabbri del parlar materno”, sono riassunte e testimoniate in ogni singolo testo, come lo Spirito dei popoli antichi nei poemi epici.

Quanto fu importante la lettura dell’operara di Contini per Scataglini è testimoniato dalle seguenti parole di Massimo Raffaeli: “Il lungo silenzio di Scataglini vale il rifiuto di ogni epigonismo mentre occulta la ricerca d’una voce in cui esperire e dire (suono e senso) facciano corpo vivo, perciò d’una parola da trovare prima (o al di là) del canone sancito dal Bembo sulla grammatica petrarchesca […] Il movimento a ritroso (che gode di una accelerazione decisiva e quasi d’un avallo psicologico [il corsivo è nostro] con l’uscita dei Poeti del Duecento curati da Contini sul principio degli anni Sessanta) lo conduce alle fonti romanze e trobadoriche, alla pienezza dei volgari”[39].

Fine prima parte

Segue con Un poeta neovolgare (II)