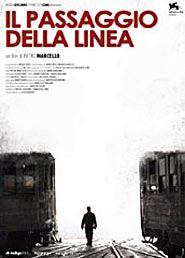

All’interno della sezione Orizzonti Doc, importante vetrina sul cinema giovane e indipendente che si affianca al programma ufficiale del Festival del cinema di Venezia, è stato presentato quest’anno il documentario Il passaggio della linea, interessante riflessione sperimentale sullo spazio e sul tempo, ambientata nei treni espresso notturni. Fucine Mute intervista il regista Pietro Marcello e il co-autore Marcello Anselmo.

All’interno della sezione Orizzonti Doc, importante vetrina sul cinema giovane e indipendente che si affianca al programma ufficiale del Festival del cinema di Venezia, è stato presentato quest’anno il documentario Il passaggio della linea, interessante riflessione sperimentale sullo spazio e sul tempo, ambientata nei treni espresso notturni. Fucine Mute intervista il regista Pietro Marcello e il co-autore Marcello Anselmo.

Tommaso Caroni (TC): Com’è nato questo progetto, da cosa è stato ispirato?

Marcello Anselmo (MA): Il progetto è nato da un’abitudine sia mia sia di Marcello di prendere i treni di notte. Da questa è nata la volontà in noi di confrontarci con questa realtà, e di raccontare una parte dell’Italia oscura e subalterna che esce alla ribalta della cronaca solo quando succede qualcosa di particolare, oppure, come è successo di recente, grazie ad inchieste giornalistiche sullo stato dei treni.

Il nostro obbiettivo non era tanto di raccontare i treni in quanto tali, ma di raccontare questo “popolo degli abissi” dei treni che continua a viaggiare tutte le notti e che continua a portare un seme del paese difficile da incontrare se non durante un’esperienza di viaggio. Poi il progetto ha preso corpo anche grazie alla produzione della Indigo che ci ha dato la possibilità di lavorare nel migliore dei modi, nonostante delle difficoltà tecniche oggettive nel filmare dai treni e nella registrazione di suoni e rumori. Potrei chiudere dicendo che la magia del film è essere stato capace di raccontare una fatica; non magari di una notte sveglio su un treno, ma la fatica di adattarsi alle circostanze e alle contingenze di un viaggio, che è anche per certi versi la fatica del vivere.

TC: Parlando del film, personalmente l’ho trovato ipnotico. Durante la proiezione ti dimentichi di essere in un cinema, ti sembra di stare su treno e di perderti nei paesaggi che ti scorrono davanti. Come si è sviluppata la scelta estetica della struttura e della forma del lavoro?

Pietro Marcello (PM): Quando viaggi di notte in treno c’è sempre questo senso di sospensione, soprattutto nei viaggi su questi espressi, quando ti trovi a vivere in una condizione simile al dormiveglia. La parte più noiosa del viaggio è sempre quella di giorno perché sembra non finire mai, mentre di notte sorge questa sospensione e dilatazione del tempo; questo aspetto trasmette qualcosa di onirico e ipnotico al film.

Noi tra l’altro non abbiamo mai filmato da terra, ma sempre e solo da bordo treno, e questa staticità fa parte della mia ricerca linguistica: il treno è un mezzo che per indole si muove, mentre la cinepresa è quasi sempre ferma, questo ha aiutato il film a risultare più sospeso.

Io penso che realizzare un film sia sempre una questione di creazione; ci si rifà alla realtà, però poi dietro c’è immancabilmente un lavoro creativo, anche di montaggio. A volte sembra quasi di essere su un’astronave, in un film non sai mai se quello che vedi è reale oppure no.

TC: Il girare un documentario in 35 mm in una fase in cui il documentario ti lascia spazio di sperimentare grazie al digitale che significato ha?

PM: Il film in realtà è girato in digitale, e poi riversato in pellicola. Abbiamo girato con delle DVX100, delle camere molto leggere. Non potevi fare a meno di una tecnologia simile, filmando in pellicola sarebbe stato tutto molto più complicato, invece così c’è stata molta dinamica nel lavoro, si iniziava a girare alle otto di sera, filmavamo tutta la notte e finivamo la mattina.

TC: In che modo decidevate cosa riprendere? Lasciavate la macchina impressionare lo scorrere del viaggio?

PM: Ci sono state più fasi per questo film. Il progetto è nato come un’inchiesta sociale: incontrare gente e far raccontare la vita a queste persone, poi però si è consumato questo momento e abbiamo cercato altro, non ha caso nel film è stato inserito un personaggio fuori dai canoni della nostra ricerca, il vecchio novantenne che vive sui treni per mantenere la libertà mentale e rappresenta lo spirito del treno.

Rispetto al paesaggio italiano c’è da dire solo che è bello. Basta lasciare la macchina da presa a filmare.

TC: A proposito delle persone che avete intervistato, nei titoli di coda c’è scritto “incontri” invece di “interviste”. Sono stati degli autentici incontri oppure avevate già idea di chi avreste intervistato?

PM: Sono stati degli incontri. Ce ne sono stati molti di più, nei titoli di coda appaiono solo coloro che sono entrati nel film. Tutti gli incontri verranno sfruttati per il progetto che Marcello sta portando avanti, prima con la realizzazione di un radio documentario e poi con la pubblicazione di un libro su questo argomento sotto forma di inchiesta sociale sulla situazione dei pendolari in Italia.

MA: Volevo aggiungere che sono stati incontri perché non abbiamo portato nessuno sui treni, non abbiamo costruito nulla prima delle interviste che tu hai visto, né in quelle che fanno parte dell’altro materiale. La cosa che ci affascinava era lasciar riprendere e registrare i dialoghi tra loro. Come avrai notato nel film non ci sono solo interviste frontali ma anche riprese di dialoghi rubati, situazioni che si creano molto di frequente sui treni notturni. Una delle cose più belle di questo film è la capacità di riprendere momenti, discorsi fugaci. Probabilmente ha aiutato ad accrescerne la magia. Questi incontri hanno sorpassato l’idea dell’intervista tout court rendendola più spontanea.

TC: Mi ha sempre affascinato il rumore del treno, anch’esso ha un forte valore ipnotico con la sua ripetitività. Come avete lavorato in post produzione sull’unione dei rumori? Che rapporto hanno avuto questi con la musica di accompagnamento?

PM: Questo lavoro è stato fatto da Riccardo Spagnoli, un bravissimo montatore del suono che si è occupato dell’intero processo della sonorizzazione. Il lavoro è stato complesso. Ci sono dei momenti, per esempio, in cui abbiamo voluto impastare le voci, soprattutto nelle carrellate di Villa San Giovanni all’inizio e alla fine del film. Sono i momenti nei quali vengono raccontati l’inizio del viaggio e la sua fine, con la morte del treno. Ci piaceva l’idea di una voce unica, corale, composta da tanti dialetti diversi, che rappresenta un po’ il nostro paese.

TC: Come procederà il lavoro legato al radio documentario e al libro? Come verranno riutilizzate le interviste che si soffermano a riflettere sul problema sociale legato all’emigrazione di lavoratori precari al nord e alla vita dei pendolari che si muovono di notte per l’Italia?

MA: Il radiodramma è già stato realizzato e nelle prossime settimane dovrebbe uscire. Sostanzialmente fa leva sulla mole imponente di interviste che abbiamo fatto, quelle che abbiamo inserito nel film sono quelle che Pietro ha ritenuto più topiche. In generale all’interno del discorso è stata data attenzione ad una serie di aspetti.

Il primo è legato alla precarietà, non tanto lavorativa quanto esistenziale: progetti di vita sbiaditi, senza la possibilità di crearsi dei passaggi di vita reali. Un secondo aspetto è quella sterile guerra tra poveri che comincia a svilupparsi tra i meridionali che fanno questa vita lavorativa al nord. In relazione anche alla migrazione extracomunitaria, è stato interessante soffermarsi su come comincia a radicarsi in Italia una sorta di antagonismo della miseria; laddove la fatica di vivere accomuna tanto le esperienze degli extracomunitari quanto dei nostri emigranti pendolari italiani, che nella modernità e in un paese industrializzato come il nostro continuano ad essere costretti a fare questo tipo di vita.

Il libro sarà sviluppato con un taglio di inchiesta letteraria che racconterà non tanto in prima persona ma in una narrazione corale le esperienze legate al viaggio, scendendo però da questo treno per affrontare la “terra ferma”. Andremo a vedere come questo tipo di lavoratori e lavoratrici si confrontano con il territorio.

TC: Un’ultima curiosità, quando avete viaggiato? Se il film ha un inizio e una fine, potevate scegliere la durata del vostro percorso e quante persone e luoghi incontrare…

PM: Abbiamo filmato un po’ su tutti gli espressi che di notte circolano in Italia. Saranno una quindicina. Abbiamo provato a coprire tutta la rete ferroviaria italiana visto che abbiamo lavorato anche con un montaggio geografico. Ci è capitato di riprendere anche solo una volta una tratta o il contrario. Sul treno 833, il Milano-Salerno, per esempio, abbiamo certamente filmato di più, anche perché forse è il più famoso degli espressi italiani, definito “treno butta sangue” o “treno della nebbia” per l’effetto che faceva ai meridionali che arrivavano al nord.