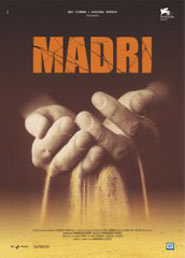

In occasione della 64a Mostra del Cinema di Venezia, Fucine Mute intervista Barbara Cupisti, autrice del documentario Madri, presentato nella sezione Orizzonti Doc.

L’opera racconta il dolore delle madri che hanno perso i propri figli nella sanguinosa battaglia tra israeliani e palestinesi. L’autrice ha incontrato donne di entrambe le etnie, costruendo sulle loro emozioni e sui loro ricordi un documento intenso e molto forte.

Tommaso Caroni (TC): Com’è nata l’idea di questo lavoro? Volevi raccontare il conflitto bellico attraverso le madri oppure volevi fare l’opposto, raccontare le madri attraverso una guerra?

Barbara Cupisti (BC): Il mio è un discorso contro la guerra, contro tutti i tipi di guerra, anche se quella tra Israele e Palestina non è una guerra ma un’occupazione. Cerco di chiarire: in Israele c’è uno stato che occupa un territorio e un esercito contro civili. I soldati che fanno parte di questo esercito sono per la maggior parte ragazzi di 18 anni, che entrano a fare il servizio di leva appena finita la scuola. Nessuno si occupa mai del fatto che in Israele non si può evitare la leva, perché se la si rifiuta si diventa un refusnik, che comporta 6 mesi di prigione e il proprio futuro segnato. Un refusnik per esempio non avrà mai la possibilità di lavorare in un ente statale o in un’università. Per loro è quindi necessario avere il supporto della famiglia, prima, durante e dopo i mesi di prigione; per potersi costruire un futuro fuori da Israele. Io conosco tantissimi ragazzi che fanno parte degli “Anarchists Against The War” oppure dei “Combattants for Peace”.

Tornando alla tua domanda, come avrai capito il mio è un discorso contro la guerra. Ho scelto di raccontarlo in questo modo perché si tratta di un conflitto a tre ore di distanza da noi, che, a parte qualche piccolo gruppo di sostegno, si sta dimenticando sempre di più.

TC: A proposito del documentario e della sua struttura, mi sembra che sia un lavoro di parole, dove ciò che viene detto pesa molto, nonostante sia anche un lavoro che denota grande attenzione estetica. Partendo dal presupposto che non era questo il vostro obbiettivo principale, la struttura estetica si è sviluppata come work in progress, mentre il documentario procedeva?

BC: Io ho un mio personale punto di vista sull’estetica: noi viviamo talmente all’interno di un mondo falso, che il vero diventa il grande fratello e quindi il falso viene riconosciuto come il vero, è una specie di gioco folle. Mi sono accorta che se hai un’immagine ben illuminata risulta più vera, proprio perché siamo più abituati a vedere i grandi fratelli che ci rompono le scatole tutto il giorno. Il documentario di De Palma, in concorso a Venezia quest’anno, segue lo stesso ragionamento e, come si può vedere dal risultato, è facilissimo realizzare un “finto vero”.

Per questo non è stato un work in progress, è stato costruito così perché non volevo utilizzare un linguaggio ostico, essendo già sufficientemente duro e pesante l’argomento. Volevo creare un’estetica che mettesse a proprio agio gli spettatori. Inoltre amo moltissimo curare l’immagine, anche se dipende molto dal tipo di documentario che fai. Ad esempio sul mio ultimo lavoro, che è dedicato tutto ai ragazzi in Israele e Palestina, ho usato un linguaggio totalmente diverso.

Dal punto di vista della parola posso dire che io ascolto molto e dò molto peso alle parole che vengono dette. Quindi il work in progress, per certi versi, è avvenuto più sull’audio, anche perché il lavoro che è stato fatto sulla pulizia del suono e delle interviste è stato imponente. Avendo la possibilità di registrare solo una volta le testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze di questo tipo, l’audio era importantissimo, l’immagine veniva dopo. Anche il montaggio sull’audio è stato molto curato, abbiamo lavorato un mese intero per creare un sottotesto sonoro.

TC: Mi collego a quello che lei ha detto per rivolgerle una domanda sulla colonna sonora, che si fonde con l’audio di scena e con le interviste. Sembra essere pensata con la specifica funzione di accompagnare ciò che viene raccontato, ad ogni parola pare corrispondere un suono. Come avete costruito il quadro sonoro?

BC: Premetto che il mio musicista ha solo 25 anni e ha lavorato con noi al montaggio tutte le notti fino alle cinque. La post produzione, infatti, è stata portata avanti come un autentico lavoro d’equipe. Abbiamo discusso molto e preso le decisioni tutti insieme, come si faceva un tempo e come si dovrebbe fare ancora.

È stato un lavoro di squadra e il musicista è entrato pienamente in quest’ottica. Non ti nego che all’inizio io volevo un altro tipo di musica. Avevamo cercato anche sul territorio dei gruppi con cui costruire una colonna sonora diversa, più graffiante e forte; ma, con i miei collaboratori, abbiamo poi deciso di usare questo tipo di accompagnamento nel nuovo documentario di cui ti ho parlato prima (quello sui ragazzi palestinesi e israeliani menzionato dalla regista nella precedente risposta, ndr).

In Madri oltre a non enfatizzare, non volevo che la musica in qualche modo liberasse dal senso di colpa, volevo una musica che ti lasciasse continuare a seguire i racconti delle donne intervistate. Spero di esserci riuscita.

TC: A me pare di sì, grazie anche all’utilizzo di diversi strumenti. Il cambiamento del sottofondo, generato dall’alternanza di pianoforte e archi, accompagna in modo discreto le immagini.

Per quanto riguarda le interviste, invece, lei lasciava parlare liberamente le donne o strutturava il lavoro su una serie di domande precise? L’impressione è che le lasciasse vagare nei propri ricordi, dando loro la possibilità di ritrovare le sensazioni e le emozioni provate.

BC: Le ho lasciate assolutamente libere, anzi, le ho aiutate a parlare. Non sono una giornalista, non volevo tirar fuori qualcosa che non loro non volevano dire, mi piaceva ascoltare ciò che loro avevano da dire. Loro mi chiedevano se potevano muoversi e io le incoraggiavo a fare tutto ciò che potesse metterle a proprio agio. Questo le ha aiutate tanto a parlare di cose che solitamente ti mettono in difficoltà.

Ho dato loro parecchio tempo anche se avevamo problemi produttivi, ero cosciente di quanto potesse essere difficile condividere certi ricordi in un’intervista. Detesto essere invadente e, per fortuna, grazie ai mezzi tecnici che usiamo, non avendo la pressione della pellicola, il lavoro è stato più semplice.

TC: Ci sono diversi tipi di Festival: Venezia, per esempio, permette ai film presentati una copertura mediatica di un certo tipo ma, rispetto ai festival di cinema più piccoli, ti lascia comunicare meno con il pubblico. Come si è approcciata a questa esperienza? Questa è un’opera che secondo me sarebbe da far vedere nelle scuole, oltre che nei festival. Avete intenzione di promuoverlo anche in questo modo?

BC: Venezia è stato un caso, il documentario non aveva l’obbiettivo di essere presentato qui, anzi… sono rimasta stupita più di chiunque altro, anche perché per questo lavoro io avevo un’idea di distribuzione più simile a quella che intendi tu. Volevo soprattutto che il lavoro venisse proiettato in Palestina ed Israele contemporaneamente, magari a Tel Aviv e a Ramallah. Mi piacerebbe che venisse distribuito nelle scuole proprio perché io ho un figlio di 14 anni e per prima vorrei che venisse a conoscenza di realtà così distanti da quelle che noi siamo abituati a vivere.

Comunque hai ragione quando dici che stare a Venezia è una grandissima opportunità, ringrazio Marco Muller perché mai nella vita mi sarei sognata una chance di questo tipo, soprattutto per l’argomento di cui tratto, che è difficile da inserire in un contesto come questo. Per quanto riguarda la distribuzione posso anticipare che uscirà sicuramente un dvd e quindi nelle scuole sarà ancora più semplice portarlo.