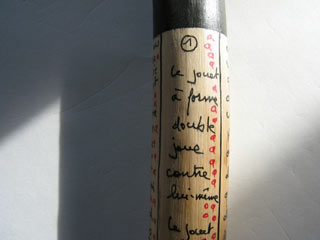

Serge Pey è un poeta sciamano iconoclasta, che concepisce la poesia come urla, rumore, sudore. Incide i suoi testi su dei bastoni di castagno, che sono i suoi strumenti, i suoi compagni, i suoi amici.

Cinquantun anni, figlio di profughi catalani rifugiati in Francia durante la guerra civile spagnola, Pey è l’inventore della Marcia mondiale della poesia, nonché del Festival de la Poésie Directe, è animatore del gruppo di poesia e flamenco Los Afiladores e fondatore di riviste cult come Emeute e Tribu.

Nelle sue performances, (Nda: leggendarie quelle nella “Cave-Poésie”, il teatro di Tolosa dove l’autore si esibisce regolarmente ogni lunedì sera), Serge Pey indossa delle nacchere ai piedi, lega i bastoni, li abbraccia, balla insieme a loro e, contemporaneamente, agita i piedi in un ritmo convulso e ossessivo, disegnando tutt’intorno delle tracce.

In questi momenti di autentica trance è come se questi bastoni gli uscissero dalla bocca, nel disperato tentativo di ricomporre quella “lingua strappata” dalla quale, come sostiene Pey nel suo saggio intitolato appunto La langue arrachée, la poesia contemporanea ha preso vita.

Si tratta, sempre e comunque, di poesia sonora, a cui Pey preferisce il termine di “poesia d’azione”. I suoi versi più ipnotici si trovano nella raccolta Nierika o le memorie del quinto sole, scritta sotto l’influenza allucinogena del peyote. Si tratta di veri e propri “viaggi iniziatici” dedicati agli huicholes, gli indios di Las Latas nella Sierra Madre messicana, con i quali il poeta di Tolosa ha vissuto per un certo periodo. E dove ha appreso i segreti dei marakaame, i cantori-sciamani che evocano con le loro cerimonie il “nierika”, “un buco da fare nella materia per vedere al di là di questa e ritrovare se stessi”.

Sarah Gherbitz (SG): Quando ha iniziato a interessarsi di poesia?

Sarah Gherbitz (SG): Quando ha iniziato a interessarsi di poesia?

Serge Pey (SP): Quando ho capito che la lingua poteva trasformare la vita e che, per contro, la vita poteva trasformare la lingua.

SG: Lei ha fondato un movimento che si chiama “Movimento di filosofia diretta” e volevo sapere quali sono i filosofi che l’hanno ispirato.

SP: Il movimento di filosofia diretta è un ossimoro perché la filosofia non è mai diretta, il pensiero richiede tempo per svilupparsi. Ho pensato che tutto il “movimento” nell’arte contemporanea potremmo anche chiamarlo “poetazione” o “poesia orale”. Ho pensato a movimento perché ha a che fare con le performance e l’audiovisivo e poteva rendere in qualche modo il concetto del pensare in azione. Naturalmente il filosofo poeta che mi ha maggiormente ispirato è Diogene, collocabile all’interno del sistema di filosofia cinica greca.

SG: Com’è nato il suo interesse nei confronti della poesia come forma di possessione e di trance?

SP: È un problema dell’umanità che mi ha spinto, la tensione tra lo scritto e l’orale. Una questione piuttosto lunga… Dare una risposta richiede moltissimo tempo.

Mi preme soprattutto dire però che la poesia è il luogo del linguaggio con il massimo grado di cuore nella scrittura. Non c’è nessun altro settore dove ci sia altrettanto cuore. In questo senso la poesia incontra l’isteria. L’umanità è un’isteria. L’umanità in poesia, invece, è il contrario, è il corpo che si fa lingua, è anche oralità senza inibizione contro l’isteria dell’umanità, è il mistero del linguaggio: il cuore che si fa lingua e la lingua che si fa corpo, in quest’ultimo caso si tratta di possessione.

Nella poesia è fondamentale il ritmo, da non confondere con il tempo, è altra cosa.

I poeti di tutto il mondo ascoltano l’umanità, anche ciò che emerge dall’umanità silenziosa. Preferiscono il corpo-poema, sopprimono la differenza tra le parole e le cose.

SG: In quale modo la poesia, all’interno di un festival come “Absolute”, basato sulla performance, può svolgere una funzione di critica?

SP: La poesia è sempre critica della cultura dominante, da sempre l’artista si oppone alla cultura dominante. Non so poi se in questo festival in particolare si possano rintracciare delle funzioni critiche perché la maggior parte delle persone che vi partecipano, per lo meno quelli che conoscono, hanno già una certa età. La critica vera forse è altra cosa, conosco diversi festival in Francia che considero critici nella misura in cui vengono affrontate le relazioni accademiche, o meglio l’assenza di relazione accademica tra cuore e scrittura. Come dire che la scrittura improvvisamente assume una dimensione corporale e questo è fondamentale. Dunque la critica non regolamentata è un fenomeno che esiste da prima che l’uomo fosse uomo e umanizzasse la parola.

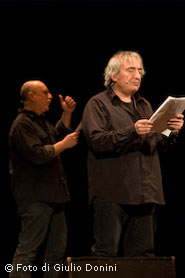

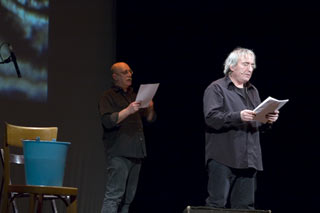

© foto di Giulio Donini

Per contro la critica che appartiene a un certo establishment della poesia è altra cosa. Non si può dire che sia un bene o un male, il mio non è un giudizio, tanto meno sul festival. È comunque un tentativo di rinnovare, di uscire dalla cristallizzazione, di fare in modo che la lingua viva diversamente, di perdersi nell’orecchio di chi la vive. Può anche essere intesa come critica a livello di linguaggio, a livello di senso di ciò che si va a dire attraverso la poesia scritta, in rapporto alla società, in rapporto alla vita, da sempre. Ma questo non succede a livello della creazione, non completamente.

La poesia che pratico è una piega infinita, diviene un’azione che pratico, come ciò che produrrò qui. Occorre avere una posizione frontale sulla scena, in senso pubblico ma in questo senso non è affatto critica.