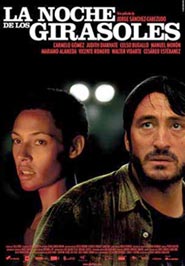

Fucine Mute incontra Jorge Sanchez Cabezudo che ha presentato a Venezia, nella sezione Giornate degli autori, il suo film La notte dei girasoli.

Fucine Mute incontra Jorge Sanchez Cabezudo che ha presentato a Venezia, nella sezione Giornate degli autori, il suo film La notte dei girasoli.

Tommaso Caroni (TC): Il film è molto interessante, la sua curiosità è che potrebbe sembrare diviso in sei episodi separati. Visto che lei è stato un regista di cortometraggi mi sono chiesto se avesse pensato produttivamente di dividere la storia in sei episodi, in modo che potessero essere realizzati indipendentemente uno dall’altro.

Jorge Sanchez Cabezudo (JC): Non sono sei storie che diventano una, ma sono sei capitoli di una storia. Questo è importante che venga fuori dal film, è una sola storia portata avanti da punti di vista differenti visto che la trama è continua dal principio alla fine. La pellicola si adatta a diverse interpretazioni, non tanto per l’aspetto stilistico, quanto per la struttura del racconto. Credo fosse interessante riprendere la teoria di Hitchcock secondo cui lo spettatore deve sapere di più dei personaggi, come accade nel film quando i due protagonisti si siedono incoscienti sopra una bomba mentre il pubblico lo sa già. Questa struttura mi ha permesso di far sapere allo spettatore tutto quello che avviene interiormente ai personaggi, e, conoscendo i retroscena della storia, farla vivere in modo più avvincente soprattutto nei momenti chiave. Credo che sia un punto di vista importante, che aiuta la trama senza essere eccessivamente irreale. Non penso che la costruzione sia troppo intellettuale, anzi permette allo spettatore di seguire l’evoluzione degli avvenimenti e di farsi trascinare. Non voglio che sembri un esercizio stilistico, penso che sia un film molto più emozionante.

TC: Il film infatti è più facile vederlo piuttosto che raccontarlo, perché è strutturato visivamente molto bene. Il montaggio è veramente perfetto, lei lo ha studiato già in fase di sceneggiatura o ha deciso dopo le riprese di crearlo in questo modo?

JC: La pellicola è stata studiata molto sulla sceneggiatura, che era molto dettagliata sin dall’inizio, anche se leggermente più lunga di quello che è stato il final cut. Tutti gli avvenimenti chiave e i personaggi però erano già preparati e studiati. Inoltre, durante le riprese, usavamo uno storyboard molto preciso e il montaggio ha riflettuto perfettamente quello che volevamo, la pianificazione originale, la sceneggiatura originale, gli stacchi e i capitoli. L’unico problema era legato alla lunghezza della pellicola, visto che abbiamo dovuto eliminare qualche scena senza però stravolgere l’idea originale. A me piace molto lavorare prima di girare, avere il film in testa in modo preciso, lasciando spazio solo a pochi arrangiamenti di improvvisazione, quelli necessari a dare quel tocco in più.

TC: Volevo sapere quali sono i suoi modelli di ispirazione, nell’ultima risposta lei ha citato indirettamente Hitchcock, che in sceneggiatura preparava benissimo i suoi film. Oltre a lui, di cui si riconosce l’influenza anche nei colori, a chi altri si è ispirato per realizzare un noir di questo tipo?

JC: Il cinema classico noir, Billy Wilder, Il terzo uomo di Carol Reed mi hanno influenzato molto quando ero più giovane; sono opere che mi sono sempre rimaste impresse nella memoria. Mi piace molto il cinema americano degli anni Settanta: Peckinpah, John Boorman, registi che mostravano la violenza in un modo tanto crudo da creare un grosso spacco con il passato. Mi piacciono molto anche i registi contemporanei che strutturano i loro film in modo molto complesso, caleidoscopico, utilizzando la frammentazione del tempo: Inarritu e Paul Thomas Anderson per esempio. Amo questo tipo di film che ti da una visione totalitaria sulla storia, ma che allo stesso tempo ti permette di entrarci dentro non lasciandoti una prospettiva esterna e fredda. Credo che queste strutture siano molto interessanti e corrispondono ad una generazione che casualmente le sta portando avanti insieme. È una situazione curiosa come in molti abbiano deciso di raccontare storie in questo modo. Io penso che i film abbiano parlato di tutto e quindi l’originalità deve arrivare da altro; la forma di narrare la stessa storia ne cambia anche il contenuto, la prospettiva e il risultato. Il soggetto de La notte dei girasoli non è particolarmente originale, ma a me interessava più come raccontarlo. Come diceva Goldman la struttura è la sceneggiatura.

TC: Volevo rivolgerle una domanda sui personaggi, nel film sono tutti avidi, cinici, divisi in due gruppi separati, ma legati da rapporti sentimentali. L’unica persona che alla fine riesce ad uscire da questi giochi e a utilizzare l’intelletto è il capo della polizia. Come mai hai scelto proprio questo personaggio?

JC: Lui è il personaggio che porta una visione razionale della vicenda, ma è ugualmente cosciente e partecipe degli avvenimenti, perché è legato anche lui ha degli interessi sentimentali. Fa quello che fa per il legame con la sua famiglia. Mi interessava non far apparire la sua indagine come una normale indagine di polizia; non volevo che fosse come Colombo o un Grissom di CSI . Volevo invece un uomo qualunque che all’interno di una piccola comunità dove tutti si conoscono si interessasse al caso per pura curiosità. Alla fine anche la sua reazione sarà viscerale come quella degli altri protagonisti. Per quanto riguarda l’etica, lui come tutti gli altri segue un suo percorso coerente, ognuno è spinto ad agire dalle proprie motivazioni. Non penso che questo personaggio sia migliore, ma, nella sua logica, lui ha salvato la propria etica.

TC: Questo film si può definire d’autore, ma può interessare anche un pubblico vasto. Che possibilità ci sono di avere una distribuzione in Italia? Volevo inoltre chiedere come ci si trova a proporre il suo lavoro in una nazione come la Spagna, che non ha una grande tradizione di film noir.

JC: Io spero, essendo venuti qui al Festival, di trovare una distribuzione in Italia e magari anche in altri paesi, così che il maggior numero di spettatori possa vedere il mio film.

Per quanto riguarda la seconda domanda, anche io mi preoccupavo di capire come sarebbe stato accettato un film noir spagnolo, ma ho avuto un’ottima risposta di critica e pubblico. Questo genere, che è nato in America, piace moltissimo agli spagnoli, quindi penso che proporre un film con gli stessi canoni di rappresentazione a cui loro sono abituati, per esempio i gialli realizzati ad Hollywood, possa attirare molto pubblico. Poi, al di là della tecnica con cui è realizzato e del genere che viene trattato nel film, è importante che venga raccontata una storia. La sceneggiatura è l’elemento principale per raggiungere questo obbiettivo, io quando scrivo un film “lo racconto” ai miei amici, trasportando oralmente quella che è la sceneggiatura, così da capire immediatamente quanto colpisce lo spettatore. La base è l’immediatezza della narrazione orale, che ti permette subito di capire gli errori nel modo di raccontare la storia.