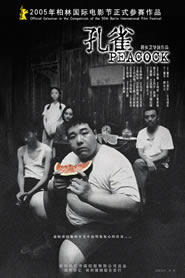

Il numeroso pubblico della Settima edizione del Far East Film di Udine ha potuto quest’anno ammirare un’opera prima che in pochi mesi ha già fatto convergere su di se l’occhio di cinefili, critici internazionali e sinologi attenti. Si tratta di Peacock (Kong que, 2004)lungometraggio d’esordio del direttore della fotografia Gu Changwei, Orso d’argento al 55° Festival del cinema di Berlino.

Il numeroso pubblico della Settima edizione del Far East Film di Udine ha potuto quest’anno ammirare un’opera prima che in pochi mesi ha già fatto convergere su di se l’occhio di cinefili, critici internazionali e sinologi attenti. Si tratta di Peacock (Kong que, 2004)lungometraggio d’esordio del direttore della fotografia Gu Changwei, Orso d’argento al 55° Festival del cinema di Berlino.

Per 144 minuti raggiunti in sole 300 densissime scene, Changwei racconta, con una struttura tripartita e l’accompagnamento di una voce fuori campo che il romanziere Li Qiang ha inserito nella sceneggiatura, la vita di una famiglia di Anyang durante i difficili momenti di transizione dall’economia pianificata di Mao alla Cina più aperta al mercato di Deng Xiaoping.

“Il film vuole essere un’indagine un po’nostalgica delle condizioni in cui si trovavano a vivere le persone comuni, come me e i miei genitori, durante la fine degli anni ’70, quando gli effetti della Rivoluzione Culturale si aggiungevano ai non risolti rapporti tra città e campagna facendo emergere quei movimenti di dissidenza intellettuale e disagio giovanile che porteranno ai fatti di Piazza Tiananmen”. Secondo il regista “I personaggi rappresentano le tre tipologie di individui presenti nella vita reale, l’idealista, il realista e il pessimista, ma sono anche frutto delle memorie autobiografiche di Li Qiang, delle mie, e sicuramente di tutti coloro che, avendo trascorso la loro adolescenza in quel periodo, si sono trovati a riflettere sul ruolo dell’individuo nella società cinese e sul modo con cui approcciare i canoni morali tradizionali del confucianesimo”.

La fotografia elegante, l’accurata scelta della messa in quadro e la presenza di lunghi piani sequenza che rinforzano lo stile realistico, tengono incollata l’attenzione dello spettatore su questa vicenda che descrive gli odi, le ambizioni e le disillusioni dei tre fratelli della famiglia Gao. Changwei separa ognuna delle storie con la ripresa della scena con cui si apre il film, in cui i Gao mangiano tutti assieme in silenzio e termina con l’immagine del pavone del titolo, davanti al quale il gruppo si ritrova riunito molti anni dopo. Questo grosso uccello incapace di volare ma dotato di una coda dal cromatismo straordinario, è simbolo delle doti nascoste che ciascun individuo possiede ed in particolare rappresenta la prosperità e la fortuna. Così come fanno i componenti della famiglia Gao, molti cinesi si recano negli zoo all’inizio dell’anno per provocare l’animale affinché si esibisca. Nonostante gli sforzi di Weihong, Weiguo e Weiqiang (interpretati dai bravissimi esordienti Zhang Jingchu, Feng Li e Lu Yulai), il pavone di Gu Changwei dispiega la sua coda solo quando la processione di nonni, figli e nipoti è passata e a guardare è rimasta solo l’impassibile macchina da presa. Il 1984 è iniziato, le vite dei tre protagonisti sono già tracciate dalle loro scelte, il vecchio padre muore, ed il regista sa che le speranze di cambiamento si scontreranno contro il potere centrale il 4 giugno 1989.

Perché questo lungometraggio, certamente intenso e poetico, ma non stilisticamente innovativo o tematicamente sconvolgente, attrae un così disparato interesse? Perché non viene censurato in Cina? Perché il nome di Gu Changwei suona così familiare? Una rapida occhiata alla storia del cinema di questo paese può dipanare la questione.

Caso più unico che raro, il gruppo di appartenenza a cui vengono ricondotti i registi cinesi non è stabilito tanto da una poetica comune ma dall’anno del debutto. La Prima Generazione (1905-1931) è pertanto quella dei padri fondatori dell’epoca del muto, come Zheng Zhengqiu e Zaiang Shichuang, ed è caratterizzata dalle riprese degli spettacoli dell’Opera di Pechino, dai film di arti marziali e dai drammi familiari rispettosi delle virtù tradizionali espresse dalla corrente letteraria del “Butterfly movement”. La Seconda Generazione è delimitata cronologicamente, da un lato, dall’introduzione del sonoro (1932) e dall’altro dalla proclamazione della Repubblica Popolare (1949). Registi come Cai Chuseng, Mei Fu e Sun Yu attivi in quella che è stata definita “l’epoca d’oro del cinema cinese”, pur essendo condizionati dai film sovietici e hollywoodiani allora imperanti nelle sale, hanno sviluppato uno stile neorealistico e umanista che li ha riportati all’attenzione proprio in questi ultimi anni. La Terza Generazione (1950-1965) è dominata dal realismo socialista, dal romanticismo rivoluzionario e dal manicheismo nella caratterizzazione dei personaggi. La Rivoluzione culturale (1966-1978) interrompe bruscamente l’attività dei registi di questo gruppo sospendendo qualunque produzione che non riguardi la documentazione di spettacoli dell’opera (arte preferita della moglie di Mao, Jing Quin). Uno dei pochi esponenti della Terza Generazione che ricomincia la propria attività è Xie Jin, autore del controverso Two stage sisters (Wutai Jeimei, 1964) che nel 1997 realizza la saga intitolata The opium war (Yapian Zhanzheng).

Pochi anni prima che il Gruppo dei Quattro sopprimesse ogni attività artistica, Zheng Dongian, Huang Jianzhong, Xie Fei e Wu Tianming avevano conseguito il diploma alla prestigiosa Accademia del Cinema di Pechino. Questi registi, membri della Quarta Generazione, non potranno iniziare la loro carriera che a partire dal 1978, quando la scuola e gli studi di produzione vengono riaperti. Meno didascalici dei predecessori, tendono ad umanizzare i personaggi e a raccontare storie reali in modo semplice e naturalistico. La loro attenzione verso la campagna, microcosmo della Cina come in On a river without buoys (Meyou Hangbiao De Heliu, 1983) di Wu Tianming, e verso il ruolo della donna, alla quale, a partire da A good woman (Liangjia Funu, 1984) di Huang Jianzhong si riconosce una posizione non più subalterna, influenza fortemente i membri della più conosciuta e discussa delle Generazioni: la Quinta. Chen Kaige, Zhang Yimou, Zhang Junzhao, Tian Zhuangzhuang, Wu Ziniu, Huang Jianxin, Hu Mei e Zhou Xiaowen riescono a superare l’esame per entrare all’Accademia del Cinema nel 1978. La scuola è priva di mezzi e gli allievi apprendono attraverso la visione dei film stranieri conservati al Chinese Film Archive. Nel 1982 i giovani diplomati saltano il lunghissimo praticantato normalmente obbligatorio e vengono inseriti negli studi vacanti delle regioni periferiche. Zhang Yimou, che indubbiamente diventerà uno dei più famosi, raggiunge Zhang Junzhao nel Guanxi e si occupa della fotografia del primo film dell’amico, One and the Eight (Yige he bage, 1983). L’occhio allenato di Yimou, appassionato fotografo già dal 1974 quando compra la prima reflex vendendo il proprio sangue, viene notato da Wu Tianming, esponente della Quarta Generazione a cui è stato affidato lo studio di Xi’An nella regione di Shaanxi. Invitato sul set del lungometraggio Old Well (Lao Jing, 1985), Zhang Yimou accetta, non solo di curarne la fotografia ma anche di interpretarlo, a patto di poter esordire alla regia. Nel 1987 è pronto Sorgo Rosso (Hong Gaoliang) per cui Yimou ha scelto come collaboratore un compaesano nonché compagno di classe all’Accademia, Gu Changwei. Sorgo Rosso sbarca a Berlino dove vince l’Orso d’oro al 38° Festival del Cinema. Assieme a Terra gialla (Huang Tudi, 1984), opera prima di Chen Kaige girata proprio nello Shaanxi con Yimou alla direzione della fotografia, Sorgo rosso è considerato il manifesto dell’innovativa attività della Quinta Generazione. Fortemente colpiti dalla Rivoluzione culturale (molti dei futuri componenti del gruppo sono stati inviati nelle campagne per essere “rieducati”o hanno militato nell’Esercito Rosso), dalle critiche alla religione tradizionale del gruppo della Nuova Cultura (Wen Hiva Fansi) ma anche dal Movimento del Quattro Maggio che rivaluta la storia nazionale e le radici (Xungen), questi registi rivelano nei loro primi lavori una particolare attenzione per il passato rurale, la complessità degli individui, la volitività e la forza della donna, riflettendo spesso motivi autobiografici nella descrizione delle vite degli uomini comuni protagonisti dei lungometraggi. A differenza dei componenti delle Generazioni precedenti costretti all’uniformità, gli autori della Quinta riescono ad esprimere il proprio individualismo, soprattutto a livello stilistico, usando il colore in modo simbolico, infrangendo le regole classiche della composizione dell’immagine e prestando notevole attenzione al montaggio, anche nel caso esso sia minimo, come avviene nei lunghi piani sequenza preferiti da Cheng Kaige. Gu Changwei partecipa attivamente alle attività di questo gruppo, collaborando, nelle vesti di direttore della fotografia, a Jou Do (1989) di Zhang Yimou, Il re dei bambini (Hai Zi Wang, 1987), Life on a string (Bian Zou Bian Chang, 1991) e Addio mia concubina (Ba Wang Bie Ji, 1993) di Cheng Kaige. Gli scontri di Piazza Tiananmen del 1989 portano all’attenzione internazionale un eterogeneo insieme di cineasti che prende il nome di Sesta Generazione. Dissidenti politici, giovani emigrati all’estero, documentaristi e studenti diplomati nel 1986 cercano di restare al di fuori del sistema degli “Studios” (unici organi a poter richiedere al Central Film Bureau il permesso per iniziare le riprese) realizzando dei film underground (spesso in digitale) o richiedendo sponsorizzazioni internazionali. A differenza degli ultimi lungometraggi degli esponenti della Quinta Generazione, che stanno mediando sempre più tra le esigenze della censura, un mercato interno in espansione e capitali stranieri concordi nel richiedere film d’arti marziali o saghe epiche che offrano un’immagine esotica della Cina, i registi della Sesta Generazione, disomogenei per stile e formazione, si accomunano per un’esplicita attenzione verso soggetti contemporanei, ritraendo anche in modo scabroso il malessere della modernità che affligge gli abitanti delle popolose città o gli emarginati. Un importantissimo aiuto a questi giovani autori è arrivato da Tian Zhuangzhuang. Esponente della Quinta Generazione, dopo lo struggente The blue kite (Lan fengzheng, 1993) questo maestro del cinema cinese si è vista interdetta la possibilità di girare qualunque film e ha potuto ricominciare la sua attività solo alla fine degli anni novanta quando ha realizzato Springtime in a small town (Xiao Cheng Zhi Chun, 2002) e ha diretto la società Pégase, attiva nello Studio di Pechino. Dal 1995 al 1997 Zhuangzhuang riesce a trovare i finanziamenti per alcuni dei componenti della Sesta Generazione come Zhang Ming (Wushan Yunyu, 1995), Lu Xuechang (Gantie Shi Zenyang Lian Chende, 1997) e soprattutto Wang Xiaoshuai, autore di So cloese to paradise (Biandan Gunigan, 1997) e del recente Le biciclette di pechino (Shiqisui de danche, 2001).

In seguito all’apertura ai finanziatori esteri nel 1992 e al ritorno dell’occidentalizzata Hong Kong alla madrepatria nel 1997, il sistema produttivo cinese si sta rapidamente evolvendo anche per la sopraggiunta debolezza delle case di produzione regionali. Film come Beijing bastards (Beijing zazhong, 1993), East Palace, West Palace (Donggong xigong, 1997) e Diciassette anni (Guonian huijia, 1999) di Zhang Yuan o come Pickpocket (Xiao Wu, 1998), Platform (Zhantai, 2000) e Unknown Pleasures (Ren Xiao Yao, 2002) di Jia Zhangke non hanno potuto raggiungere le sale nazionali a causa della censura ma hanno avuto un importante riscontro ai festival internazionali dove sono stati presentati, obbligando il potere centrale ad accorgersi dei loro autori. Peacock di Gu Changwei rappresenta, quindi, un esempio del cambiamento che lentamente si sta verificando. Vicino ai temi della Quinta Generazione, a cui anagraficamente il suo autore appartiene, realizzato dall’Asian Union Film Ldt, amputato di alcune scene che secondo l’autorità centrale presentavano riferimenti omossessuali, Peacock è stato riportato nelle sale dopo aver vinto l’Orso d’argento a Berlino e ha riscosso un notevole apprezzamento al botteghino. Questo ed altri film del “New chinese cinema”, come molti critici definiscono l’ondata di novità apportate a partire dalla fine degli anni ’80 dalla Quinta e poi dalla Sesta Generazione, stanno congiuntamente allentando le maglie di un potere censore e inibente per poter raggiungere, assieme ad un sempre più vasto numero di opere, i loro connazionali.

“Il mondo sta cambiando talmente rapidamente che è impensabile bloccare questa evoluzione. Grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali, inoltre, ci sono possibilità per molte più persone di realizzare i propri progetti”. Gu Changwei si dichiara ottimista per il futuro del cinema cinese e si è già messo all’opera per realizzare il sequel di Peacock. Il regista lo intitolerà, forse con una punta d’ironia, The beginning of spring.