Ci sono delle persone che, in una pur breve vita, lasciano testimonianza di sé, con opere e scritti, che consentono di serbarne cara memoria. Tra qualche mese, ad ottobre, saranno vent’anni dalla scomparsa di Francois Truffaut avvenuta a Parigi a soli 52 anni. È passato da poco (il 31 marzo) un altro triste anniversario. Quello della dipartita di Alberto Farassino, avvenuta un anno fa a Milano a soli 58 anni. Due vite sradicate prematuramente con molti punti di contatto.

Un regista innovativo ed un critico militante accomunati da una vita spesa al servizio di una loro coerente ricerca. Due uomini che, nei loro campi, sono stati dei punti di riferimento e che hanno seminato le loro idee con impegno e con dedizione.

Questo modesto scritto è dedicato ad Alberto Farassino ma non può non tener presente un riferimento essenziale a Truffaut. A 46 anni, quasi presago di un’esistenza breve, gira “La camera verde” (1978), in cui lo stesso Truffaut impersona il protagonista, Julien Davenne, un giornalista che vive onorando la memoria delle persone care scomparse. Un film che, al suo apparire non riscosse molti consensi, ma analizzato in una visione globale dell’opera del regista francese, non può non essere considerato come un tassello importante. Per quelle critiche, Truffaut non se la prese perché era cosciente di quanto certe persone fossero state determinanti per la sua esistenza e quanto la loro scomparsa si facesse dolorosamente sentire. Inoltre il senso morale di quel tributo cinematografico prescindeva da qualsiasi giudizio di valore. Personalmente mi sembra che, con lo scorrere sempre più vorticoso degli anni, si maturi la consapevolezza dei debiti morali e di riconoscenza che ci legano a delle persone che abbiamo avuto la ventura di conoscere. Nel caso di Alberto la possibilità di frequentazione è derivata da una circostanza, fortuita e fortunata, legata alla sua carriera universitaria. Dal 1976 al 1998 è stato infatti prima professore incaricato e poi (dal 1983) professore associato di Storia del cinema presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste.

In questo lasso di tempo la possibilità di vederci e scambiare opinioni è stata sufficientemente ampia da maturare un atteggiamento che se non proprio di forte amicizia poteva definirsi di sincera cordialità, o per essere più precisi mi è sembrato che Alberto nutrisse nei miei confronti una forma di benevola e scanzonata simpatia.

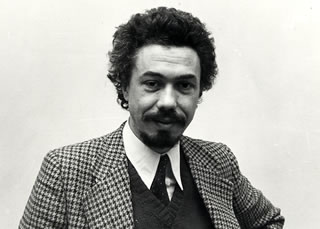

Quando nel 1976 Alberto Farassino arriva a Trieste, reduce da un’esperienza di insegnamento, come contrattista, all’Università di Genova è un giovane di 32 anni decisamente avviato verso un brillante avvenire. In quello stesso anno infatti inizia a collaborare con la neonata testata “La Repubblica” e il suo nome è già accompagnato da rispetto e prestigio. Una “considerazione” conquistata, per così dire, sul campo assommando la teoria impartita nelle aule dell’Università Cattolica di Milano all’organizzazione culturale e alla critica militante messe in pratica al Club Nuovo Teatro e al Cineclub Brera. Il suo biglietto di presentazione è il numero monografico, da lui curato, di “Bianco e nero” (1972) sul nuovo cinema francese e, ancora più importante il Castoro cinema dedicato a Jean-Luc Godard (1974) autore amatissimo, studiato e rivisitato fino all’ultimo (respiro).

Quando nel 1976 Alberto Farassino arriva a Trieste, reduce da un’esperienza di insegnamento, come contrattista, all’Università di Genova è un giovane di 32 anni decisamente avviato verso un brillante avvenire. In quello stesso anno infatti inizia a collaborare con la neonata testata “La Repubblica” e il suo nome è già accompagnato da rispetto e prestigio. Una “considerazione” conquistata, per così dire, sul campo assommando la teoria impartita nelle aule dell’Università Cattolica di Milano all’organizzazione culturale e alla critica militante messe in pratica al Club Nuovo Teatro e al Cineclub Brera. Il suo biglietto di presentazione è il numero monografico, da lui curato, di “Bianco e nero” (1972) sul nuovo cinema francese e, ancora più importante il Castoro cinema dedicato a Jean-Luc Godard (1974) autore amatissimo, studiato e rivisitato fino all’ultimo (respiro).

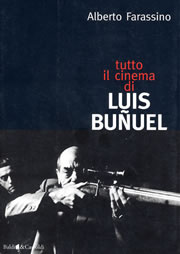

Del resto penso che una delle doti maggiori di Alberto fosse quella di spendersi generosamente nelle cause in cui credeva. Se a Milano aveva dato impulso alla crescita cineclubbistica, altrettanto aveva fatto a Trieste impegnandosi a far nascere una rassegna come Fantascena e poi, tramite la Cattedra di cinema, si era impegnato a patrocinare rassegne ed incontri (da ricordare, tra gli altri, gli uomini forti, un paio di serate con l’amico Nanni Moretti e il convegno su Stanley Kubrick). Aveva inoltre sottoscritto la quota di un milione di lire a favore della Cooperativa Bonawentura quando nel 1988 un gruppo di temerari aveva deciso di inventarsi uno spazio culturale: il Teatro Miela. Insomma si era prodigato nei campi in cui aveva pertinenza e soprattutto competenza per riaffermare una sua idea di cinema. Sarebbe troppo lungo elencare la messe di libri ed articoli prodotti in tanti anni, mi limiterò a segnalare solo quegli autori con cui sentiva di avere delle affinità elettive come il già citato Godard, Luis Bunuel, Mario Camerini, Giuseppe De Santis, Carmine Gallone, Raul Ruiz, Amos Gitai, Raymond Depardon e Jaques Doillon, analizzati in studi puntuali ed approfonditi.

Preferisco invece ricordare quelle occasioni, per così dire, fuori sede in cui sono stato testimone dei “momenti di gloria” di Alberto. Quando a Rimini nel 1989 avevo organizzato un omaggio ad Amos Gitai, quando alcuni anni dopo a Pordenone si era cimentato come filmaker per festeggiare la quasi centenaria diva del cinema muto Gigetta Morano, o quando nell’estate 2000 patrocinava a Pesaro la personale di Jaques Doillon e a Cattolica si impegnava nel generoso tentativo di far rinascere il MystFest. Poi il ricordo sfuma nel dolore. è successo a Bellaria nel giugno del 2002. Vedendolo era evidente che un male inesorabile aveva già cominciato rapidamente a devastarlo. Mi disse che qualche giorno dopo sarebbe tornato a Trieste per recuperare alcune cose e, se avessi voluto, mi avrebbe donato libri e riviste. Naturalmente accettai con gratitudine ed ora sono orgoglioso di possedere degli scritti poco conosciuti che lo riguardano. Successivamente, ad ottobre, lo rividi a Pordenone con l’auspicio di ritrovarci nel gennaio 2003 a Trieste per l’Alpe Adria Cinema. Purtroppo non c’è stato nessun altro incontro e la cronaca di una morte annunciata si è materializzata sulle pagine dei quotidiani del primo aprile 2003. Ma la consapevolezza dell’imminente fine non aveva reso meno straziante il trauma della sua scomparsa.

Un anno dopo l’Università di Pavia, dove aveva operato dal 1998, ha voluto ricordarlo con una giornata di studi e, contemporaneamente, l’amico di una vita Tatti Sanguineti ha raccolto le sue recensioni per Repubblica dal 1976 al 1988 in un volume intitolato “Scritti strabici” edito da Baldini Castoldi Dalai.

Un anno dopo l’Università di Pavia, dove aveva operato dal 1998, ha voluto ricordarlo con una giornata di studi e, contemporaneamente, l’amico di una vita Tatti Sanguineti ha raccolto le sue recensioni per Repubblica dal 1976 al 1988 in un volume intitolato “Scritti strabici” edito da Baldini Castoldi Dalai.

C’è ancora una cosa che mi preme sottolineare. Dopo la sua scomparsa tutti i festival a cui aveva dato il suo generoso contributo hanno voluto ricordarlo con incontri e proiezioni. A testimonianza che l’uomo Farassino era più “grande” dello studioso e chi lo aveva conosciuto ne aveva consapevolezza. Anche da parte mia, grazie Alberto.

P.S. il sito dove compare questo articolo deve molto ad Alberto Farassino che per un periodo l’ha anche diretto e dove ha voluto proporre degli importanti scritti che il lettore può rintracciare nel data base.