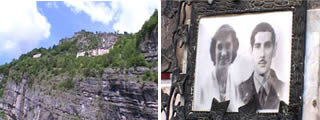

Il sole nero di Hiroshima, la nube di Chernobyl, la pioggia del Vajont. Non è un caso che per indicare le grandi catastrofi “chimiche” dell’umanità si finisce con il ricorrere ai nomi degli elementi di per sé già presenti in natura. Che si tratti del presunto tentativo di azzerare il danno provocato, o più semplicemente di un’implicita promessa a non ripeterlo mai più poco importa. Il richiamo alla Madre-natura continua a risuonare imperterrito, com’è il caso del film Quella notte… le stelle videro le montagne camminare, racconto a più voci sulla catastrofe del Vajont per la regia di Enzo Balestrieri presentato al Teatro Miela di Trieste. Senza alcuna pretesa di restituire allo spettatore la “verità” del tragico accaduto, la narrazione di Balestrieri procede con un linguaggio cinematografico ridotto quasi all’osso, fatto di pochi piani fissi e ravvicinati dei testimoni scampati alla tragedia e qui intenti a rendere testimonianza. E dà invece maggior risalto al trascorrere del tempo così come ci si aspetta possa avvenire soltanto in una valle lontana da Dio: attraverso il silenzio dei boschi, l’inospitale rocciosità del paesaggio, il fluire dei corsi d’acqua.

Il sole nero di Hiroshima, la nube di Chernobyl, la pioggia del Vajont. Non è un caso che per indicare le grandi catastrofi “chimiche” dell’umanità si finisce con il ricorrere ai nomi degli elementi di per sé già presenti in natura. Che si tratti del presunto tentativo di azzerare il danno provocato, o più semplicemente di un’implicita promessa a non ripeterlo mai più poco importa. Il richiamo alla Madre-natura continua a risuonare imperterrito, com’è il caso del film Quella notte… le stelle videro le montagne camminare, racconto a più voci sulla catastrofe del Vajont per la regia di Enzo Balestrieri presentato al Teatro Miela di Trieste. Senza alcuna pretesa di restituire allo spettatore la “verità” del tragico accaduto, la narrazione di Balestrieri procede con un linguaggio cinematografico ridotto quasi all’osso, fatto di pochi piani fissi e ravvicinati dei testimoni scampati alla tragedia e qui intenti a rendere testimonianza. E dà invece maggior risalto al trascorrere del tempo così come ci si aspetta possa avvenire soltanto in una valle lontana da Dio: attraverso il silenzio dei boschi, l’inospitale rocciosità del paesaggio, il fluire dei corsi d’acqua.

Quella notte… trasmette la stessa sensazione di (apparente) semplicità delle parabole, alla quale si aggiunge la forza del riferimento politico: esplicito sì, ma mai sbandierato, mai “urlato”. Che percorre sottovoce, insieme al rispetto nei confronti dei sopravvissuti, tutto il film nel suo farsi.

Sarah Gherbitz (SG): Ha descritto Quella notte… come un racconto sociale, definizione che mi è piaciuta molto e che trovo particolarmente azzeccata. Potrebbe raccontarci qualcosa di più su quest’idea di racconto sociale?

Enzo Balestrieri (EB): In generale per il mio lavoro, ma soprattutto per quest’ultimo sul Vajont, ci era sembrato giusto — quando dico “noi” non è per usare il plurale majestatis, io faccio parte di un microscopico gruppo di lavoro che corrisponde al mio operatore, Matteo Rolla, a Giancarlo Carotenuto che è il mio fonico, e a Laurence Coquillot che si occupa della ricerca storica — far parlare chi per quarant’anni aveva subito il Vajont come una parola che diventa qualcos’altro, non è più un toponimo e diventa quasi un’imprecazione, un urlo. Per cui racconto sociale inteso come coro, come un insieme di voci a volte anche discordanti, non necessariamente accordate o musicali. Le voci di chi per quarant’anni ha solo subito violenze, deportazioni, ogni tipo di privazioni, e mai ha avuto la possibilità, il tempo di dire quello che provava, quello che aveva provato, che sentiva ormai a quarant’anni di distanza come fosse accaduto il giorno prima tutto quanto.

Enzo Balestrieri (EB): In generale per il mio lavoro, ma soprattutto per quest’ultimo sul Vajont, ci era sembrato giusto — quando dico “noi” non è per usare il plurale majestatis, io faccio parte di un microscopico gruppo di lavoro che corrisponde al mio operatore, Matteo Rolla, a Giancarlo Carotenuto che è il mio fonico, e a Laurence Coquillot che si occupa della ricerca storica — far parlare chi per quarant’anni aveva subito il Vajont come una parola che diventa qualcos’altro, non è più un toponimo e diventa quasi un’imprecazione, un urlo. Per cui racconto sociale inteso come coro, come un insieme di voci a volte anche discordanti, non necessariamente accordate o musicali. Le voci di chi per quarant’anni ha solo subito violenze, deportazioni, ogni tipo di privazioni, e mai ha avuto la possibilità, il tempo di dire quello che provava, quello che aveva provato, che sentiva ormai a quarant’anni di distanza come fosse accaduto il giorno prima tutto quanto.

SG: Quali sono le difficoltà produttive e distributive dei racconti sociali, dei documentari?

EB: La mancanza di spazi. Noi abbiamo sette reti nazionali, tre Rai, tre Mediaset e La7. All’interno di queste reti non esiste uno spazio dedicato al documentario; che poi io non amo questa definizione, non la amo perché rimanda ai documentari di Folco Quilici sui fondali del Mar dei Caraibi o della Polinesia, o a Licia Colò con le scimmiette. Io parlo, a volte con un termine altrettanto orribile, di no-fiction. Il film dura un’ora e mezza, è un film a tutti gli effetti; anche se non c’è una scaletta, una sceneggiatura, anche se gli interpreti sono veri e raccontano le loro storie, poi alla fine la tecnica è sempre la stessa. E per questo tipo di produzione non c’è spazio, non c’è nessuno spazio; Rai Tre credo mandi una volta alla settimana dei documentari all’una di notte, a mezzanotte e mezza, a seconda del palinsesto. Io penso che una nazione che perde la propria memoria non ha grandi possibilità di crescita. Non è nemmeno un discorso politico inteso su questo o su quel partito che è al governo o non è al governo…

SG: Lei ha parlato di caos tra verità e immagini veritiere, e questo mi sembra un buon modo per definire la no-fiction. Che cosa ci può dire di questo caos?

EB: Mi riferivo ad un convegno che si è tenuto a Venezia lo scorso giugno sull’etica della comunicazione e a cui sono stato, bontà loro, invitato. Il discorso delle immagini veritiere e della verità si riferisce al fatto che spesso noi pensiamo, soprattutto attraverso i telegiornali, ed in generale attraverso quell’elettrodomestico che è la televisione, di assistere ad una finestra sul mondo, e non è assolutamente vero. Noi vediamo delle cose che apparentemente sono vere ma che in realtà sono solamente verosimili, o che accadono in realtà ma non sono la realtà. Mi spiego meglio! Se in Afghanistan (Balestrieri è anche l’autore del documentario “Clown in Kabul”, ndr) c’è stata e c’è una guerra e la televisione ci fa vedere i piloti di qualunque forza aerea delle varie coalizioni nelle loro belle divise, con i loro aerei, con le etichette colorate e tutto quanto, non è che quegli aerei non esistono; esistono e sono veri, le immagini sono state riprese, ma non è la verità. La verità della guerra in Afghanistan, non parlo dell’Iraq perché è un altro discorso, ma in Afghanistan le guerre sono le mine, i bambini senza piedi, i vecchi senza occhi, la gente senza più un albero perché è stato bruciato. Ci sono 80 km di strada asfaltata in tutto l’Afghanistan! Questa è la realtà, non le portaerei, non i missili, non i marines, non i nostri bravi carabinieri: quelli sono verosimili, ma la realtà, la verità è un’altra.

EB: Mi riferivo ad un convegno che si è tenuto a Venezia lo scorso giugno sull’etica della comunicazione e a cui sono stato, bontà loro, invitato. Il discorso delle immagini veritiere e della verità si riferisce al fatto che spesso noi pensiamo, soprattutto attraverso i telegiornali, ed in generale attraverso quell’elettrodomestico che è la televisione, di assistere ad una finestra sul mondo, e non è assolutamente vero. Noi vediamo delle cose che apparentemente sono vere ma che in realtà sono solamente verosimili, o che accadono in realtà ma non sono la realtà. Mi spiego meglio! Se in Afghanistan (Balestrieri è anche l’autore del documentario “Clown in Kabul”, ndr) c’è stata e c’è una guerra e la televisione ci fa vedere i piloti di qualunque forza aerea delle varie coalizioni nelle loro belle divise, con i loro aerei, con le etichette colorate e tutto quanto, non è che quegli aerei non esistono; esistono e sono veri, le immagini sono state riprese, ma non è la verità. La verità della guerra in Afghanistan, non parlo dell’Iraq perché è un altro discorso, ma in Afghanistan le guerre sono le mine, i bambini senza piedi, i vecchi senza occhi, la gente senza più un albero perché è stato bruciato. Ci sono 80 km di strada asfaltata in tutto l’Afghanistan! Questa è la realtà, non le portaerei, non i missili, non i marines, non i nostri bravi carabinieri: quelli sono verosimili, ma la realtà, la verità è un’altra.

SG: C’è un legame tra il montaggio nei suoi lavori e la verità?

EB: Questa sì che è una domanda cattiva! Io faccio il cinema, quindi sono contrario alla verità, dico bugie e la mia verità sta solo nel tentare in tutti i modi di non raccontare falsità. Poi la forma che io utilizzo, quindi lei parla di montaggio ma potrei parlarle anche di angolazione, delle riprese, quella è falsità, il cinema è finzione, tutto. è un peccato originale, non esiste il “cinema-realtà”, il “cinema-verità”… il mio è un punto di vista personale, per me che utilizzo le tecniche del cinema, cerco di utilizzare meno possibile il mezzo ma il più possibile il linguaggio. Spero di essere bravo, spero che i miei film siano belli, prima che veri, spero che siano piacevoli, spero che la gente sia contenta quando esce dalla sala cinematografica dopo averli visti.

SG: A proposito dello scorrere del tempo in Quella notte…, lei prima ha giustamente citato due registi importanti come Ozu e Von Stroheim. Io mi permetto di aggiungerne un altro che dà ampio risalto allo scorrimento del tempo, il regista russo Aleksandr Sokurov. Non so se lei ha visto Arca Russa…

EB: No, purtroppo non l’ho visto, ne ho sentito molto parlare ma non l’ho visto… Io avrei una provocazione: questo film sul Vajont mi sarebbe piaciuto potesse durare dieci ore, dodici, e non per una forma di masochismo nei confronti del mondo, oppure di sadismo nei confronti degli spettatori. è una forma di rispetto per il tempo; ho anche citato prima il racconto di Borges (si tratta di un passo contenuto nella raccolta di Jorge Luis Borges”L’artefice” edita da Adelphi, ndr) in cui il grande imperatore dà ordine ai propri cartografi di fare una carta geografica più possibilmente fedele al suo impero e alla fine i bravi cartografi gli fanno una carta geografica grande come l’impero e quindi inutilizzabile perché “è” l’impero. Tra questo ed il nulla del servizio giornalistico, dell’apertura del Tg5 che dice: “A distanza di quarant’anni dal crollo della diga nel Vajont”… La diga è ancora lì! La diga non è mai crollata, se un telegiornale dice “A quarant’anni dal crollo della diga” significa che nessuno è stato lì, o se c’è stato era cieco, non ha visto, non voleva vedere, non ha chiesto, è arrivato in treno, in auto, in aereo, è rimasto dieci minuti e ha fatto il servizio. Noi siamo stati dieci mesi in quelle valli che come dico spesso non sono Disneyland, non c’è divertimento, tenere insieme una troupe in montagna per dieci mesi non è una cosa divertente, significa che amano me, il mio lavoro, loro stessi, il loro lavoro. Ma noi sappiamo che la diga del Vajont sta ancora lì a testimoniare la rapacità, la voglia di dominio del denaro. In questo senso credo che più che raccontare la realtà bisogna rispettarla; ed allora si crea il modo di dire qualcosa di “vero”.